自然災害後のこころのケア

2024.11.01

原田 眞理

元日の16時10分、おそらくどの方の記憶にもあると思いますが、能登半島地震が発災しました。また、9月21日には記録的な豪雨により、能登地方は再び大きな被害に見舞われました。心よりお見舞いを申し上げます。

これまで通信の風で私は東日本大震災について、特に災害体験のこころへの影響を中心に書いてきました。災害は起きないでほしい、という思いが一番ですが、日本の周りにはたくさんのプレートがあり、また気候変動もある現代、ある日突然当事者になるということは避けることができません。やはり防災や日頃から備えること、そして発災後のこころのケアの知識を持つことが大切であることを実感する年になってしまいました。

少し復習の意味も込めて、自然災害後のこころのケアについてまとめてみたいと思います。

トラウマ反応

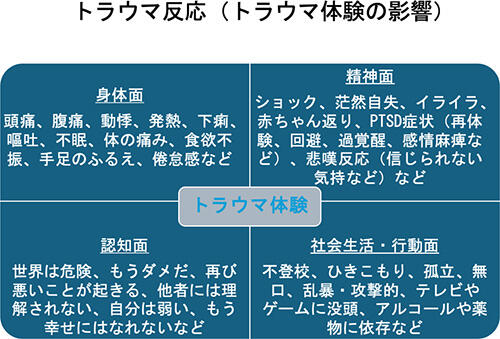

こころが傷を負うと、トラウマ反応が出現します。以下にトラウマ反応を示しました。これらの症状が出現した場合は、対症療法で終わることなく、SOSサインと捉えます。

このトラウマ反応は誰にでも生じるものですが、これが非常に急激に出てしまった場合を急性ストレス障害(ASD Acute Stress Disorder)と診断し、1ヶ月経過後も症状が残っている場合、心的外傷後ストレス障害(PTSD Post Traumatic Stress Disorder)と診断されることがあります。また、トラウマによりうつ状態に陥ったり、紛らわせるためのお酒からアルコールの問題が生じることもあります。

トラウマ反応への支援の方法

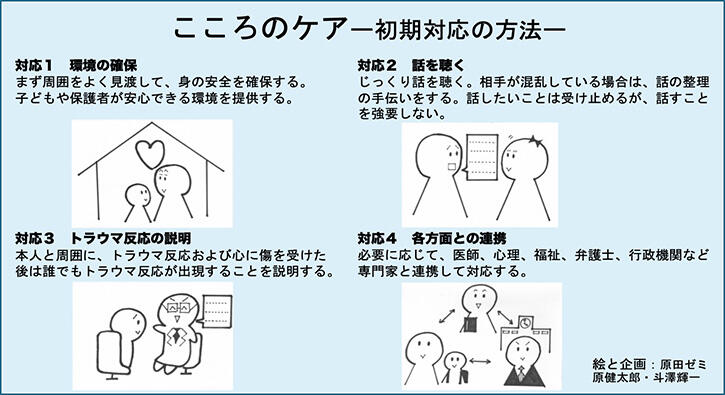

特にトラウマ体験の直後は、まずは安全を確保し、安心感を持たせるよう接することが大切です。小さい子どもならば抱っこをする、大人であっても手を握る、肩に手を置く、背中をさするなどのスキンシップも大切になります(相手が望んだ場合のみです)。叱ったり励ましたりはしません。じっくり話を聴いたり、それと同時に次に述べるトラウマの心理教育も重要なケアとなります。

トラウマの心理教育

一般的に危機発生後におけるこころのファーストエイドは「見る・聞く・つなぐ」と言われています。しかし学校関係者の方々には3番目に心理教育を入れていただきたいと思っています。以下の図にその流れを示しています。

トラウマ反応へのケアの際、「今日は大きな地震があったから、不安な気持ちになるね」などと心の反応を明確に言葉にし、それが特別なことではないことを伝えることが必要です。保護者に対しては、たとえば引き渡しの時に、「今日は土砂災害があったから、心が不安になって赤ちゃん返りするかもしれません。怒ったりしないで、寄り添ってくださいね」などと伝えるだけで、保護者は子どもの変化を予測することができ、余裕を持って対応することができ、その結果子どもも落ち着くことができます。

個人の使用は自由ですが、内容は改変できません。本冊子を使用したり内容を引用したりする場合は、引用元を必ず明記してください。 非営利目的での使用を許可します。

傾聴のポイント

昔から、嫌なことは思い出さない方がいい、触れない方がいいという考え方があります。またトラウマ反応の一つである「回避」の影響もあり、「あの日」のことや「そのこと」に触れずに月日が過ぎていくことがあります。しかし傷をそのまま放置しておくと、心はあの日のまま、になります。あの日は静かに心の中に居続けるのです。それは心にとってとても怖いものとなってしまいます。トラウマはむしろ、きちんと向き合うことが大切です。とはいえ、ずかずかと相手の心の中に入っていくのは良くありません。

安全な環境のなかで、すべて本人のペースに合わせることが大切です。堰を切ったように話している時は、しっかりと話を聴きます。しかし、わっと話した途端に急に黙り込んでしまうこともあります。心の蓋が開いたのに、ぎゅっと閉まってしまうことがあるからです。そのような時は無理にこじ開けようとせずに、「また話したくなったらいつでも話してね」などと言って終わりにし、見守ります。

興奮したり、否定的思考が高まっている時は、少し話を整理して具体的に検討してみます。

これは参考文献にも載せましたが、PFAを参考にしてみてください。それでも本人も苦しそうな場合は、スクールカウンセラーやトラウマの専門家に紹介することが必要です。

自然災害後はほとんどの場合、先生も保護者も行政の方々も被災者です。危機状況の発生後は、子どもの心のケアだけでなく、大人の心のケアも重要であることを最後に申し添えます。

参考文献

- 1.Psychological First Aid Manual, National Center for PTSD

https://www.ptsd.va.gov/professional/treat/type/psych_firstaid_manual.asp

日本語訳, 兵庫県こころのケアセンター - 2.原田眞理 「危機発生後の心のケア」健康教室2024年11月臨時増刊号

プロフィール

- 教育学部教育学科 通信教育課程 教授

- 東京大学大学院医学系研究科(心身医学講座) 博士(保健学)

日本臨床心理士資格認定協会臨床心理士

公認心理師

日本精神分析学会認定心理療法 - 専門は精神分析、臨床心理学、教育相談、医療心理学。災害関係のトラウマについて研究しているが、特に東日本大震災後の在京避難者支援を行っている。

東京大学医学部付属病院分院心療内科、虎の門病院心理療法室、聖心女子大学学生相談室主任カウンセラーなどを経て現職。 - 著書:『子どものこころ、大人のこころー先生や保護者が判断を誤らないための手引書』『子どものこころ―教室や子育てに役立つカウンセリングの考え方』『 グローバル化、デジタル化で教育、社会は変わる』『改訂第2版教育相談の理論と方法』『女子大生がカウンセリングを求めるとき』『カウンセラーのためのガイダンス』など(含共著)

- 学会活動:日本心身医学会、日本精神分析学会、日本心理臨床学会 会員