どこに打ちますか?

2025.07.01

田畑 忍

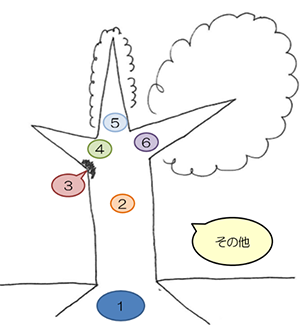

右の図を見てください。

これは、私が大学院修士課程の時に「学習心理学」の授業で出題されたものです。私が担当する「教育方法・技術論」のスクーリングや通学課程の授業でも同じものを提示し、学生のみなさんに考えてもらってます。

まずは以下の説明文を読み、みなさんなら、どこに注射を打つのかを考えてみてください。

<説明文>

一本の木があります。右側の枝には、葉っぱがたくさん生えています。真ん中の枝には、葉っぱが少ししか生えていません。左側の枝には、葉っぱが全く生えていません。しかも、(この表現が適切か否かは別にして)枝の根本の一部分(=図の黒い部分)は腐っています。

ここに一本の注射があります。どれくらい効くのかはよくわかりませんが、その注射を打てば、その周りに良い影響を与えてくれるというものです。

…では、質問します。

この木を「みなさんが担当するクラス」と考えた時、みなさんはどこに注射を打ちますか。理由も(葉っぱや注射が何を示すか?なども)含めて考えてみてください。

いかがでしょう。

みなさんなりの回答を考えられたでしょうか。昨年度の「通信からの風」で私が書いた「シンク・ペア・シェア+α」で言うと、今は(あやふやであっても、まずは自分なりの回答を)1人で考えてもらった段階(=シンク)です。

スクーリングなどの授業では続けて、(不安の少ない中で、考えを整理しながら)ペアで議論してもらうという流れになります。

授業ではその後、右の図を提示し、図中の①~⑥と「その他」の説明を以下のようにしながら、それぞれが注射を打とうと思った場所に手を挙げてもらいます。また、そこに注射を打つ理由を(発表しても良いと言ってくれる学生さんに)発表してもらいます(=シェア)。

なお、右図で①~⑥を示しているのは、これまでの授業で、そこに打つという学生さんが多かったからです。

<①~⑥と「その他」の説明>

①木の根本

②幹の真ん中

③腐っている所

④左側の枝と真ん中の枝の間

⑤真ん中の枝

⑥右側の枝

◎その他…例えば、「真ん中の枝の先」「土の部分」「左側の枝」「幹だけど左寄り」など

ここでは「その他」を含めた①~⑥の分布(割合)は示しませんが、スクーリングでも通学課程の授業でも、(挙手の多い少ないはありますが)見事に意見が分かれます。

また、同じ番号で手を挙げたのに、そこに打つ理由が異なったり、注射の意味が少し異なったりします。

このワークを行う目的は、

(1)自分がついつい見てしまう場所はどこなのかを確認すること。

(2)他の学生(先生を目指す仲間)がどこを見るのかを知ること。

です。

(1)は、例えば、学習指導案に「予想される児童生徒の反応」を書く時、それは自分がついつい見てしまう子どもたちを想定したものでは?と考えさせてくれるかもしれません。

(例えば、私は③に注射を打ちたいので、そのような私が学習指導案で「予想される児童生徒の反応」を考える時は、⑤や⑥の子どもの反応も意識的に考える必要があるかもしれません)

(2)は、さまざまな視点があるということを気付かせてくれるものです。その気付きは、これからの学びや将来の指導場面で大切になってくると思います。

なお、私はこのワーク後の「振り返りシート」の記述を見るのがとても楽しみです。(振り返りシートの記述は、「シンク・ペア・シェア+α」のαの部分です)

なぜ楽しみかというと、学生さんは「その時の心の動きや想い」などを書いてくれるからです。

対面による授業では、さまざまな想いや学びを重ねてきた仲間の視点を知ることができます。

その視点は、自分の視点を再確認させてくれたり、自分の視点を揺さぶってきたり、時には変えさせたり、より強固にしてくれるものかもしれません。

それらはすべて、とても貴重な経験になると思います。

みなさんにはぜひ、そんな学び合いの場を楽しんでほしいと思っています。

プロフィール

- 教育学部教育学科 通信教育課程 教授

- 三重大学大学院 教育学研究科学校教育専攻 修士課程修了。教育学修士。

- 三重大学大学院 工学研究科システム工学専攻 博士後期課程修了。工学博士。

- 専門は、教育工学、教育方法学。

- 皇學館大学・名古屋女子大学非常勤講師などを経て現職。

- 論文に『ステップごとの解説の作成と相互評価をとり入れた問題づくり授業』『ワークブックを用いた演習を支援するシステム-教師による直接指導と同等の支援を目的とした演習支援システム-』などがある。

- 学会活動:日本教育工学会、コンピュータ利用教育学会、日本協同教育学会、大学教育学会 会員