ミツバチの女王蜂と働き蜂の中間型を育成することに成功!体の形だけでなく,脳内の生理や行動も中間であることを証明――国際学術雑誌『PLOS ONE』に掲載

2020.12.18

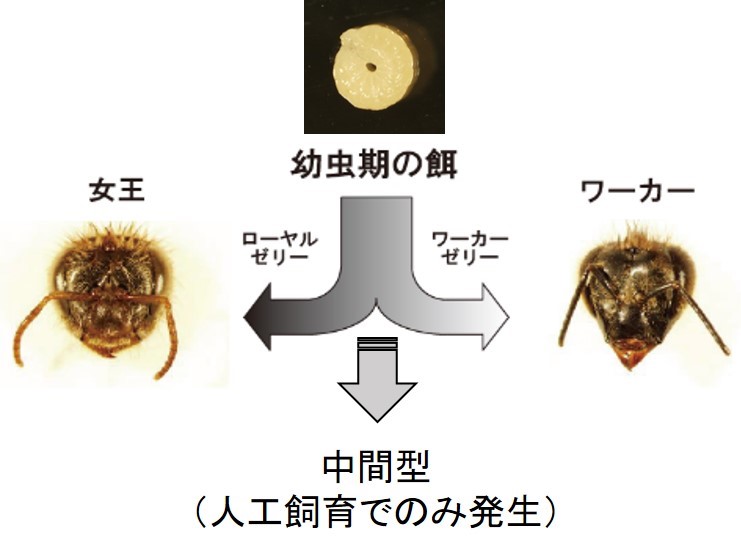

セイヨウミツバチの巣内には産卵を専門に行う女王と育児や女王の世話、巣の防衛や採餌等を行うワーカー(働き蜂)がいます。どちらの個体も雌卵から発生しますが、幼虫期の発生過程で与えられる餌の違いにより、二つのタイプ(カーストという)に形態が分化し、成長していきます(図1)。女王とワーカーとの間で見られる非連続的な形態がどのようにして発生し、その形態が行動とどのように結びついているのかという疑問は現在でも解明されておらず、研究者が長年追い求めている課題です。

玉川大学大学院農学研究科の佐々木謙教授と農学部4年生(平成26年度卒業)だった原田真理子さんは、孵化したばかりの幼虫を人工的に育成し、人工飼料の餌量を変えることにより、女王とワーカーの中間の性質を持つ雌をつくることに成功しました(図1,2)。そのような個体は外部形態だけでなく、生殖器官の発達も中間的であることが分かり、カースト間で見られる二型が本来は連続的であることが証明されました。野外では育児蜂の行動によって餌の質や量が厳密に調節されており、それによって中間型が発生しないと考えられます。

図1 セイヨウミツバチのカースト分化

図1 セイヨウミツバチのカースト分化ミツバチの雌幼虫は与えられる餌の違いで女王かワーカーに分化する。女王とワーカーは形態が異なるとともに行動も大きく異なる

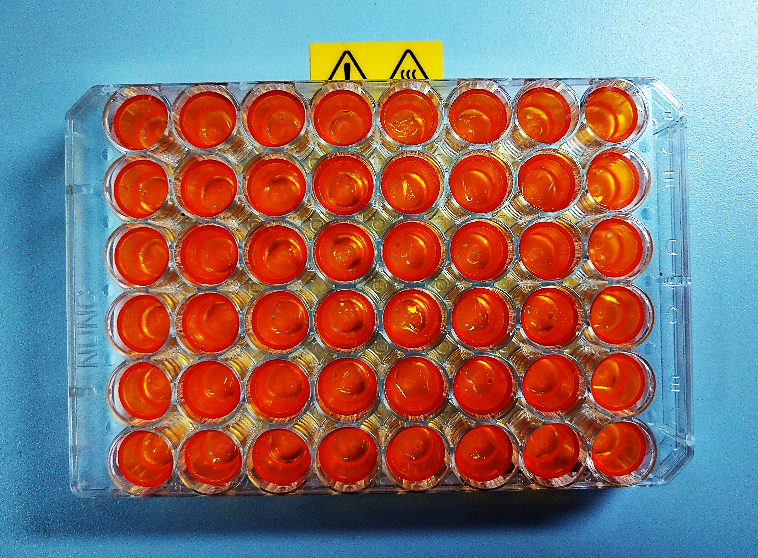

図2 ミツバチの人工飼育の様子

図2 ミツバチの人工飼育の様子プラスチックの容器内には人工飼料を与えられた幼虫が育成されている

さらに佐々木教授は未交尾の女王が同巣のライバル女王に示す攻撃行動に着目し,中間型の個体間で対戦をさせる実験を行いました.中間型は対戦に勝った個体と負けた個体,対戦をせずに逃げた個体に分類され,対戦に勝った個体は他の個体と比べて,ドーパミンという脳内物質の量が多く,女王の脳内生理に近いことが分かりました.このようにミツバチの外部・内部形態とリンクして,脳内物質量やその物質が関わる行動が変わることを世界で初めて示しました.この研究成果は国際学術雑誌PLOS ONE(2020年12月17日掲載,オープンアクセス)に発表されました。

論文タイトル

Dopamine production in the brain is associated with caste-specific morphology and behavior in an artificial intermediate honey bee caste

著者

Ken Sasaki*, Mariko Harada

- 佐々木謙*

(玉川大学大学院農学研究科教授)

- 原田真理子

(玉川大学農学部生物資源学科:平成26年度卒業生)

- 責任著者

掲載雑誌

PLOS ONE (2020) vol. 15, e0244140, Doi: 10.1371/journal.pone.0244140

全文は以下のホームページから閲覧できます。