【農学研究科研究成果】兵隊アブラムシ!-天敵の数に応じてより強い兵隊を進化させた⁉

2022.10.14

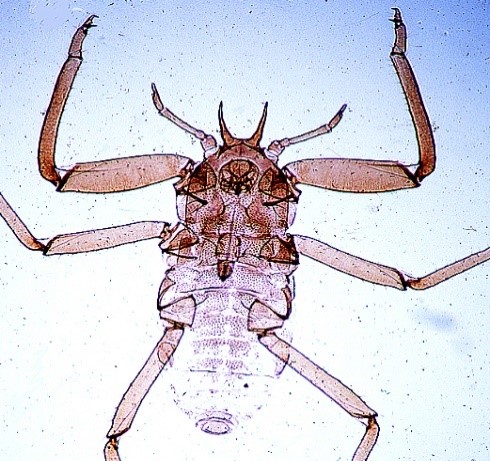

アブラムシの中には自分の家族を天敵から守る個体(兵隊)を産むものがいます。種によって兵隊の子供を産む能力が異なり、兵隊の中には子供を産まず、仲間の防衛だけを専門に行うものさえいるのです(参考図)。子供を産まない兵隊に資源を多く投資すると、過剰な防衛となってしまうため、天敵の数に応じて兵隊への投資を変えていると考えられてきました。この兵隊生産への資源投資は、兵隊の「数」と「質」によって調節できると予測できます。

参考図.強力な前肢と頭部に2本の鋭い

参考図.強力な前肢と頭部に2本の鋭いツノをもつタケツノアブラムシの兵隊

(撮影:小野正人 玉川大学教授)

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科の服部充准教授、玉川大学大学院農学研究科の小野正人教授、そして信州大学理学部の市野隆雄教授の研究グループは、兵隊カーストをもつササコナフキツノアブラムシを対象に天敵の数と兵隊の「質」の関係について調査しました。その結果、天敵が多い場所ほど、大きく強い兵隊を産んでいることが明らかになりました。小さく、弱々しく見えるアブラムシのもつ生存戦略が、また一つ明らかにされました。本研究の成果は、国際学術誌“Scientific Reports”に2022年9月23日付でオンライン公開されました。筆頭著者の服部准教授は、日本学術振興会特別研究員PDとして、玉川大学農学研究科に在籍し、小野教授と研究活動を共にした新進気鋭の研究者として活躍しています。

【論文タイトル】

Positive geographic correlation between soldiers’ weapon size and defensive prowess in a eusocial aphid, Ceratovacuna japonica

【掲載誌と掲載日】

誌名:Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-022-20389-z

2022年9月23日

【著者】

- Hattori Mitsuru(服部充):

玉川大学大学院農学研究科、日本学術振興会特別研究員PD(現:長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科、准教授)責任著者

- Ono Masato(小野正人):

玉川大学大学院農学研究科、教授

- Takao Itino(市野隆雄):

信州大学理学部理学科生物学コース、教授

【発表内容】

図1. ササコナフキツノアブラムシの兵隊による天敵への攻撃(撮影:服部充 長崎大学准教授)

図1. ササコナフキツノアブラムシの兵隊による天敵への攻撃(撮影:服部充 長崎大学准教授)ササコナフキツノアブラムシは、不妊の防衛個体(兵隊)を産みます。この兵隊は、家族を食べにくる天敵(セグロベニトゲアシガの幼虫やゴイシシジミの幼虫)を自身の前肢と頭部のツノ(武器)によって攻撃します(図1)。

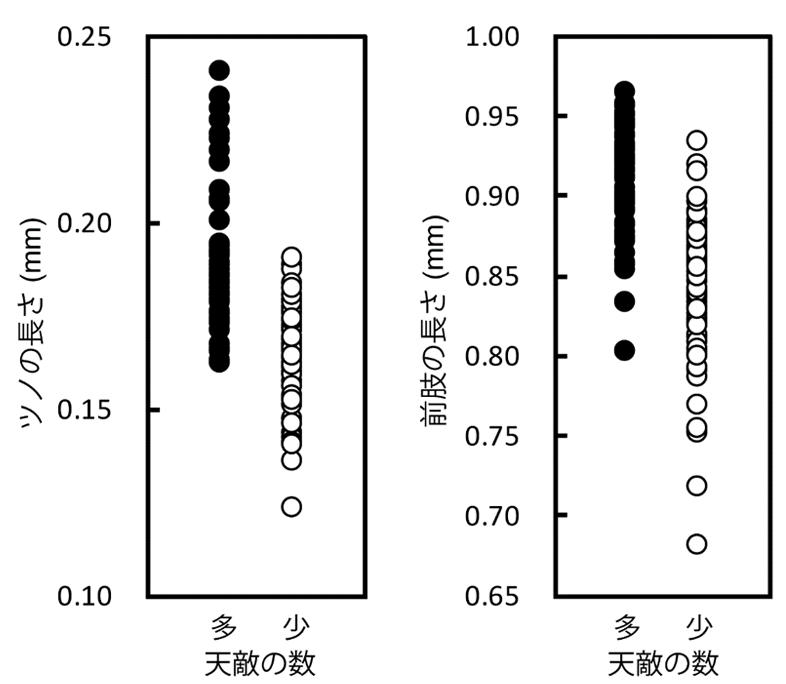

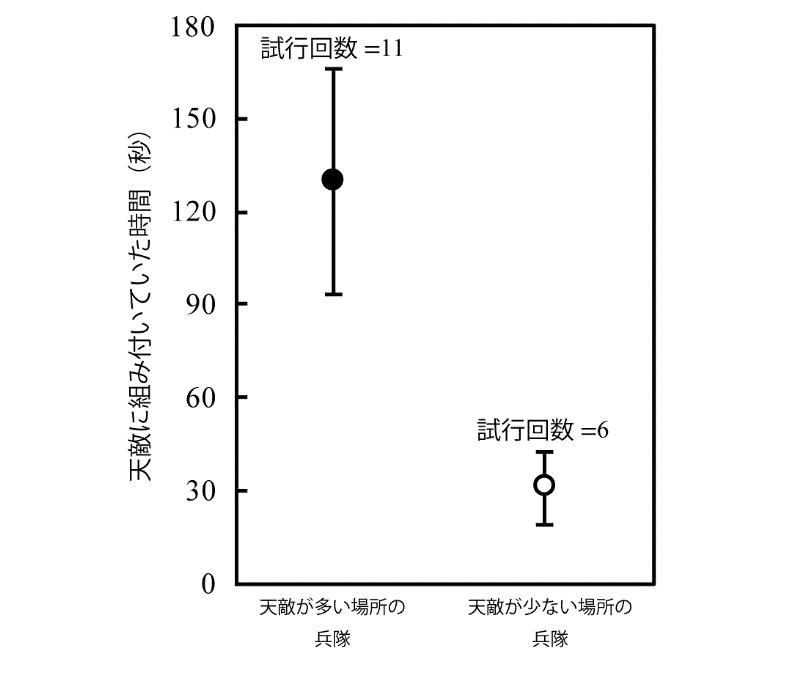

今回、研究グループは、地理的な天敵の数の違いに応じて、兵隊の武器サイズと防衛能力がどのように変わるのか検討しました。その結果、①天敵の多い場所ほど大きな武器をもつ兵隊を産んでいること(図2)、②大きな武器をもつ兵隊ほど高い防衛力をもっていることを明らかにしました(図3)。これらの結果は、天敵との関係の歴史の中でササコナフキツノアブラムシが、天敵の数に応じてより強い兵隊を進化させてきたことを示唆しています。今後は、天敵がどのようにして兵隊からの攻撃を防いでいるかを調べ、ササコナフキツノアブラムシと天敵がどのような共進化を歩んできたかについての研究が進むことが期待されます。

図2. 天敵の数の違う場所で見られた兵隊の武器のサイズ

図2. 天敵の数の違う場所で見られた兵隊の武器のサイズ 図3. 天敵の数の違う場所で見られた兵隊の防衛能力の差

図3. 天敵の数の違う場所で見られた兵隊の防衛能力の差