『全人』生涯学べ(2016年4月号)

加藤万里奈さん

愛知県瀬戸市立

幡山西小学校

教諭

愛知県瀬戸市出身。2015年に通信教育部で小学校1種免許状取得。同年4月から幡山西小学校で勤務

課題にぶつかって「ほめる」方法を見つけた

4年制大学卒業後、内定していた航空会社に就職せず、教員の道に進もうと通大に入学。2015年春、私は郷里で教員生活をスタートしました。赴任した幡山西小学校は全学年3クラスで児童数は600名。市内で2番目の規模です。初めての担任は2年生のクラスでした。

学校の周囲は自然が残り、農家も多い環境です。5年生になると「総合的な学習の時間」でお米づくりを学ぶほか、2年生では6月頃「生活科」で地域にある「本地の郷」というビオトープへ出かけています。池や川で魚やザリガニを捕まえたりする「エコパーク活動」に取り組むのです。群生するハンゲショウの葉が白く鮮やかな時期で、活動は児童が郷土の美しさに触れる機会になっています。

瀬戸市は「瀬戸物」発祥の地。4年生は地域の方の指導で絵付けを行い、6年生は瀬戸物でお茶を頂きます。市では児童・生徒の粘土作品による「瀬戸市小中学校子ども陶芸展」も開催され、教育に焼き物文化が取り入れられていると感じます。

幡山西小学校で力を入れていることのひとつが部活動です。4年生から6年生がサッカー、野球、バスケットボール、音楽に取り組んでいます。教員が指導する部活もあれば、近隣の方が教えに来てくださる部活もある。私が関わる音楽部では、和太鼓と合唱に取り組んでいます。地域では伝統的な祭礼が折々にあり、音楽部としても参加します。児童の活動と地域社会の関わりは密接だと思います。

児童の力を借りながらみんなの長所を見つけたい

1年目の教員は初任者研修を受講します。校外で行うものは、模擬授業参観、特別支援学校での実習、初任者が授業の事例を持ち寄って検討しあうなどさまざまでした。

校内での主な研修は、毎週2回、指導担当の教員に授業を見て頂くことでした。時間に直すと、週5時間、年間150時間以上になります。

事前に指導案を提出して授業に臨み、終了後、「あの場面での発問は適切だったか」といった具体的な指導やアドバイスを受けます。また研究授業を年に3回に行い、そのうち1回は教育委員会から参観者が訪れるものでした。

1年目の最初は、わからないことばかりで、例えば児童に指示が通らなくてクラスが乱れたりすると悩んでしまうことも。課題にぶつかったときに意識したのは、とにかく遠慮しないで自分から先輩教員に聞いて解決策を探ることでした。教員だった父に相談したり、教科指導の研究会や外部のセミナーに参加したりもしました。

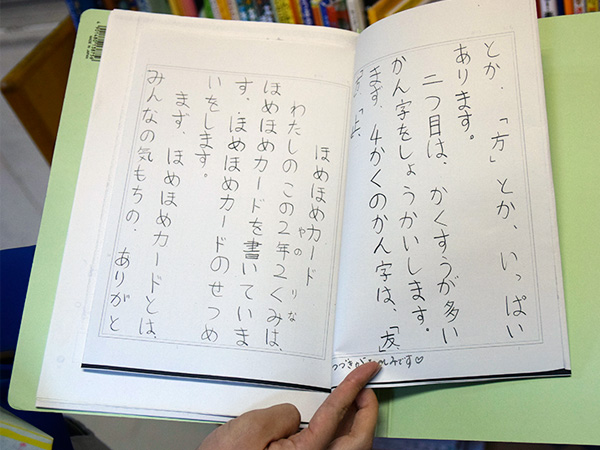

通大時代に知った『小学校発!一人ひとりが輝くほめ言葉のシャワー』という本の著者、菊池省三さんの手法を参考に、児童がお互いに感謝の気持ちを表わすカードも導入しました。普段から放課後は名簿に「あの子はあんないいことをしてくれたな」と気づきを書き込んでいるものの、私の目が行き届かないところもある。そこで、児童に「つくえをふいてくれてありがとう」などと、お互いの長所や感謝を書いて伝えあうカードを書いてもらうのです。この活動を通じてみんなの長所を教えてもらった感じですね。

この4月で2年目がスタート。「理想の教員像」を言葉にするのはまだ難しいのですが、1年目に感じた「一人ひとりを受け入れること」の大切さを胸に、児童の成長を支えていきたいと思っています。

2013

夏期スクーリングの「生活科指導法」でおもちゃを制作。仲間との交流など、4年制大学通学時にはない充実感があった

夏期スクーリングの「生活科指導法」でおもちゃを制作。仲間との交流など、4年制大学通学時にはない充実感があった2014

学生会「東海・近畿ブロック」で教育学部 朝日公哉助教を招いて音楽の指導法について学んだ

学生会「東海・近畿ブロック」で教育学部 朝日公哉助教を招いて音楽の指導法について学んだ2015

図鑑を写したり、カタカナの練習をしたり、自由な「自主学習」を推進。作文を書く児童もいる

図鑑を写したり、カタカナの練習をしたり、自由な「自主学習」を推進。作文を書く児童もいる

My Precious Day

2015年に行った国語の研究授業。題材は絵本『ふたりはともだち』所収の「おてがみ」で、模造紙や自筆のイラストを使用し、友人を思いやる気持ちを考える機会をつくった