教育実習・介護等の体験

教育実習

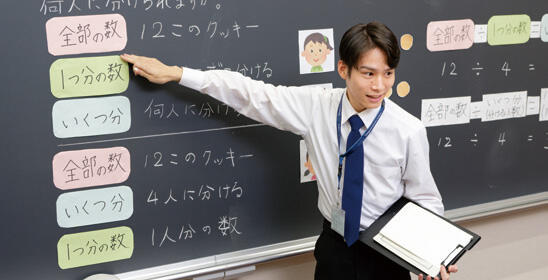

教育現場で児童・生徒たちと接し、教師としての実際を学ぶ

教育実習は学校教員の現場において大学で学んだ知識を生かして実践的な技能・姿勢を培うための科目です。児童・生徒に多大な影響を及ぼすため、受講するまでに専門的な知識が必要となります。そのため本学内で行う「教育実習事前指導」の受講及び本学が定める基礎単位を修得することが必須となります。

受講の時期

教育実習に際しての詳細は、実習受け入れ校の事情により決定します。基本的には、教育実習校の年間授業計画にそって受講の時期を定めることになります。そのため、早い時期に教育実習受講資格充足までの学習計画を立て、およその目安をもって、教育実習希望校へ受け入れの依頼を行います。

Student's/message

児童と触れ合ったからこその学びがあった

小学校コース

小学校コース正科生履修2(3年次編入学)

大金 旦人さん(神奈川県在住)

教師を目指す人にとって、大きな山場となる教育実習。そこでの経験をどのような糧とし、自身の成長につなげるかが重要だと思います。教育実習事前指導では、実習日誌の書き方のほか、板書のコツ、注意点など、実際の授業で使えるポイントを教えていただきました。振り返ってみると、実習中に「知っておいてよかった」と思える内容ばかりだったと痛感しています。

自己開拓した実習先の公立小学校では3年生を担当し、算数を主として十数回の教壇実習を行いました。最終日は全日経営、丸一日クラス運営を任されることに。朝から一人ひとりを観察し、どの児童も活躍できるよう、あたたかな支援を行うことが大切だという学びを得ました。

私はこの実習から、「人生が変わった!」と思うほどの影響を受けました。なぜなら、児童の力を信じて伸ばす、彼らの中にある意欲を引き出すことの難しさと面白さに触れられたからです。休み時間には全力でみんなと遊び、確かな信頼関係も築くことができました。

実習最後の日、クラスの児童たちから渡されたメッセージ。個性豊かに、それでいて誰もが大金「先生」を応援してくれていました

Teacher's/message

失敗を恐れることなくチャレンジし続けてください

元教師教育リサーチセンター客員教授

元教師教育リサーチセンター客員教授波田 寿一

教育実習は、それまでテキストやスクーリングを通して学んだ成果を教壇で実践する初めての機会です。また教員を目指す気持ちをあらためて確かめる最後の機会でもあります。

現場実習で大切なことは授業をうまく行うことではありません。実習期間を通して、児童一人ひとりとしっかり向き合っているかを問われることが教育実習の成果となります。おそらく多くの実習生が苦戦するでしょう。しかしそれは当然のことで、実践で学べる貴重な機会である教育実習を自らの成長の機会とするためには、決して失敗を恐れず、前を向いてチャレンジし続けることが大切です。指導教員として教育実習校を訪れると、児童と信頼関係を築くことができた実習生がいるクラスにはとても良い空気が流れ、授業中も子供たちは楽しそうに学んでいます。それが何よりも大切なことなのです。

また実習では現場の先生方の力も大いに借りてください。未来の教員である教育実習生への期待を込めて、先生方は適切なアドバイスやサポートをしてくださることでしょう。もちろん私たち玉川の教員も全力でバックアップします。教師という夢の実現に向けて共に学びましょう!

介護等の体験

社会福祉施設や特別支援学校での経験が人間的な成長をも促す

- 小学校・中学校の教員免許状取得希望者のみ必修

介護等の体験イメージ

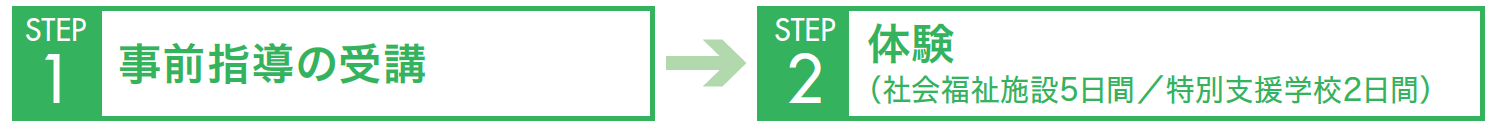

介護等の体験イメージ小学校・中学校の教員免許状を取得するためには、「介護等の体験」が必要になります。「介護等の体験」とは、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設で行う体験と、特別支援学校で行う体験との2種類に大別され、それぞれにおいて決められた期間での体験が必要になります。体験の主な内容は、障がい者、高齢者などとの交流や介護、介助のほか、受入れ施設・学校職員の業務補助などが想定されています。体験の期間は、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設で5日間、特別支援学校での体験が2日間、合計7日間です。

体験先・時期の決定について

「介護等の体験」の申し込みについてはすべて大学が一括して行います。社会福祉施設の体験は各都道府県の社会福祉協議会、特別支援学校の体験は各都道府県の教育委員会が窓口となります。 一部の地域では、体験時期などの希望調査を行う場合もありますが、一般的には社会福祉協議会、教育委員会から指定された期間に、指定された施設・学校で行うことになります。

Student's/message

小学校コース

小学校コース神村 万里恵さん(東京都在住)

教師として目指すべき理想が見えた特別支援学校での2日間

特別支援学校での2日間で学んだのは、それぞれ異なる思いや困難を抱えている子供たち一人ひとりとしっかり向き合うことの大切さ。私が担当したのは障害が重度のクラスで、高校生の年頃の女の子たちです。自分の感情をコントロールできない彼女たちに最初は戸惑うことばかりでした。しかし、現場の先生方はそれぞれの思いにしっかり寄り添い、居心地のいい環境を創るために、つねに笑顔で、明るく声がけをされていました。現在、私は新人教員として3年生のクラスを担任しています。特別支援学校と小学校の違いはあっても、一人ひとりとしっかり向き合う大切さは同じ。児童の可能性を最大限に伸ばしてあげられる教師になるために、特別支援学校での経験を噛みしめて、授業やクラス運営に生かしていきたいと考えています。