山口意友先生:カント倫理学(道徳形而上学)は現代の道徳教育に役立ちうるのか(2)『道徳形而上学の基礎づけ』が意図するもの

2025.03.11

『基礎づけ』において、カントはまず具体的な行為の実例を示しながら、「完全義務」と「不完全義務」の違いを明らかにしていきます。他方で、意志を道徳的に規定する要素として、実質(具体的内容)の排除が徹底的に示されます。そして、「定言命法」と 「仮言命法」の違いを説明し、定言命法こそが道徳的であることを明らかにし、それを可能にする概念として「自律」や「自由」を提示します。さらに、自由を論じる際に必要となる「叡智界」の概念を導き出します。これが『基礎づけ』で論じられる概略ですが、ポイントとなる部分を詳細に見ていきましょう。

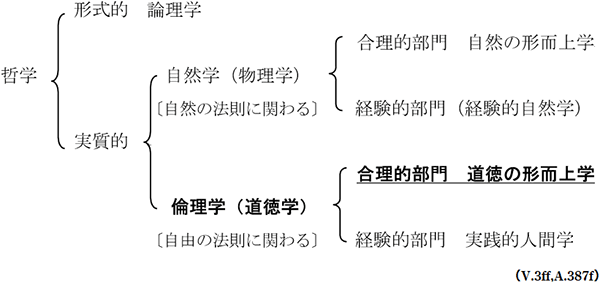

カントは『基礎づけ』の「序言」において哲学の区分を行い、自身が確立しようとする倫理学が経験に基づく「実践的人間学」ではなく、経験を排した「道徳の形而上学」であることを明示しています。これを表に示すと下のようになります。

(宇都宮芳明訳『道徳形而上学の基礎づけ』以文社 1998,p.12参照)

(宇都宮芳明訳『道徳形而上学の基礎づけ』以文社 1998,p.12参照)カントは次のように述べています。

「私は道徳哲学の確立を意図しているから、次のように限定しよう。それは単に経験的であって人間学に属しているようなすべてのものから完全に純化された純粋道徳哲学を一度編み出すことが、何にもまして必要だと考えられないか、ということである。」(A.389)

「道徳法則は、その純粋さと真正さにおいて純粋哲学以外のどこにも求められることはできない。それゆえ、この純粋哲学(形而上学)が先行しなければならず、これを欠いては、そもそもいかなる道徳哲学も存在することはできない。」(A.390f)

つまり、カントは『基礎づけ』において、倫理学(道徳哲学)を経験的なレベルからではなく、アプリオリな形而上学として確立しようとしています。すなわち、上表における「実践的人間学」ではなく、「道徳の形而上学」として提示することを意図しているのです。

このように、カントは経験的な要素を排除する立場を明確にしているにもかかわらず、『基礎づけ』の前半(第1章、第2章)では、経験的で具体的な道徳的事例が多く用いられています。この構成について、カントは「序言」の末尾において、次のように述べています。

通常の理性認識から(常識)から出発してその認識の最上の原理の規定へと分析的な仕方で道を進み、この原理の吟味と原理の源泉とから、その原理の使用が見いだされる通常の認識へと総合的な仕方で道を引き返すのがもっとも適切な方法であり、そこで区分は次のようになった。

第1章:通常の道徳的理性認識から哲学的な道徳的理性認識への移行

第2章:通俗的な道徳哲学から道徳形而上学への移行

第3章:道徳形而上学から純粋実践理性への最後の歩み(A.392)

この区分から考えられることは、第1章で扱われる「通常の道徳的理性認識」、すなわち常識や、第2章で示される「通俗的な道徳哲学」は、カントが最終的に排除しようとする実質的道徳(上表における「実践的人間学」)の内容であるということです。したがって、この実質的な部分においてカント倫理学を議論しても本質的な理解にはつながらないのです。

例えば、第1回で述べた「嘘論文」におけるカントへの批判は、まさにこの実質的(経験的)な部分を用いた議論によって展開されているのです。しかしカントは経験に基づく「実践的人間学」とは異なった、純粋な「道徳形而上学」を構築しようとしました。したがって、カントが経験に基づく議論をどのように排除したのか、そして純粋な道徳形而上学とはどのように示されるのか、そのポイントを正確に理解する必要があるのです。

以下、『基礎づけ』の要点を順を追って簡単にまとめてみます。

- ①

道徳教育のような実質的内容を扱うためには、まずは道徳を純粋な形ですなわち「道徳形而上学」という立場から基礎づけておく必要がある。

- ②

義務の概念は「義務に基づく(aus Pflicht)」か、それとも「義務に適合している(pflichtmäßig)」かに区別されるが、前者のみが道徳性となる。

- ③

義務の履行には道徳法則の存在が必要となるが、それは仮言命法ではなく定言命法でしか表し得ない。

- ④

定言命法を経験的概念から表そうとしてもそれは隠された形での仮言命法である可能性もあるから、定言命法は「方式」*3という形を取らざるを得ない。それゆえ具体的な義務を定言命法と称すことはできない。

- ⑤

定言命法の方式は、結局のところ道徳の最上の原理である方式Ⅲ(自律の原理)に依拠しており、それを一言で示すとすれば「意志の自律による格率の普遍的合法則性」という形式となる。

- ⑥

道徳性、すなわち定言命法の可能性を示すには、傾向性からの離脱という自由の消極的概念と自己立法という自由の積極的概念(自律)、並びに感性界(現象界)とは異なる叡智界の想定が必要となる。

このようにしてカントの道徳形而上学は最終的に「自由(自律)」と「叡智界」の概念へと行き着きます。この点を押さえた上で、次に「カント倫理学への疑問と解答」という形で、カントの考え方を確認していきたいと思います。

- 3定言命法は決して経験的に論じることはできないというのがカントの立場であり、それゆえ定言命法を論じるとすれば、そこには実質を排除した「方式(Formel)」という形で表すしかない。カントが『基礎づけ』第2章で示す定言命法の方式とはペイトンの区分を用いると以下の5つである。(Paton,H.J. “The Categorical Imperative : A Study in Kant’s Moral Philosophy” London, 1947)

Ⅰ:普遍的法則の方式:「汝の格率が普遍的法則となることを、その格率を通じて汝が同時に意欲することができるような、そうした格率に従ってのみ行為せよ。」(A.421)

Ⅰa:自然法則の方式:「汝の行為の格率が汝の意志を通じて、あたかも普遍的自然法則となるかのように行為せよ。」(A.421)

Ⅱ:目的自体の方式:「汝の人格や他人の人格の内にある人間性を、常に同時に目的として扱い、決して単に手段としてのみ扱わないように行為せよ。」(A.429)

Ⅲ:自律の方式:「意志が自分自身を同時に普遍的に立法するものと見なすことができるような自らの意志の格率に基づいて行為せよ。」(A.434)

Ⅲa:目的の国の方式:「汝がつねに自らの格率によって普遍的な目的の国における立法的成員であるかのように行為せよ。」(A.438)