工藤亘先生(2)「指導」・「支導」・「ファシリティーチャー」って何?

2025.06.06

筆者は、次の通りに考えている。「指導」とは、児童生徒の人間形成を目指し直接的・具体的に教師が働きかけることであり、教師主導のもとで教師が決めた目標に向かって教え導くこと。換言すると教師が主体として指差す方向へ児童生徒を導くことである。

「支導」(工藤,2012)とは児童生徒が主体であり、「児童生徒の主体性と目標を最大限に尊重し、教師と児童生徒との双方向のやりとりを大切にした上で、児童生徒一人ひとりや集団の特性や状況、プロセス等を的確に判断し、児童生徒一人ひとりや集団の能力や特性を十分に発揮できるように支援しながら導くこと」である。

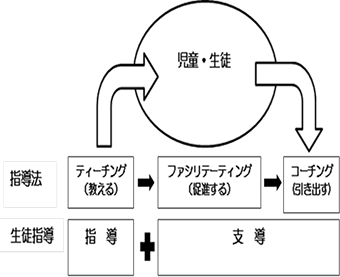

図1.生徒指導と指導法(工藤,2019)

図1.生徒指導と指導法(工藤,2019)「指導と支導」はどちらか一方だけに偏重するものはなく、幼児期から青年期にかけ、それぞれの発達段階や諸状況に応じてバランスを考慮し、教育実践の文脈から判断する必要がある。また「指導と支導」のバランスに正解がある訳ではなく、個と集団、家庭(環境)と学校・社会等との関わりの中なら総合的・創造的・探求的に教育活動で実践されることが重要である。

児童生徒の学校生活では、教師による学習指導と生徒指導は両輪であり、生徒指導によって構築された教師と児童生徒との信頼関係が土台となる。そのうえで、「指導」によるティーチングで児童生徒に基本的な知識や考え方、行動様式や規範等を教え、ファシリテーティングで思考や意欲を促進し、その後、コーチングによって児童生徒の意見や考え等を引き出していくのである。ここでの「ファシリテーティング+コーチング」が「支導」となる。(図1)

児童生徒が主体的に学ぶ教育プログラムや学習環境づくりを行い、お互いのコミュニケーションを円滑に促進し、それぞれの経験や知恵・意欲を引き出しながら、グループによる知的・情緒的相互作用を支援・促進する働きを担う人がファシリテーター(支導者)である。

さらに筆者は、日本学級経営学会第7回大会において「指導と支導をバランスよくできる教師のこと」を「ファシリティーチャー」(工藤,2025)と定義した。教育現場に立つ身としては、これまでの教授法のように知識注入型だけではなく、児童生徒との双方向のやり取りを大切にしながら、時には待つことやヒントを与えたりしながら、児童生徒の「考えたい・やってみたい・解きたい」等、心に火をつけたいものである。“最高の教師は、子どもの心に火をつける!”(ウィリアム・ウォード)

参考文献

- 工藤亘「teachers as professionalsとしてのtap-「指導者」から「支導者(ファシリテーター)」へ-」教育実践学研究第16号、2012年、pp.23-44