工藤亘先生(4)平成29年度告示幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の中の「援助・支援」・「指導・指導計画」に着目して

2025.06.20

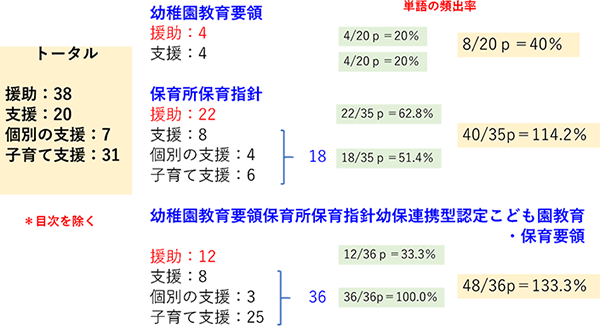

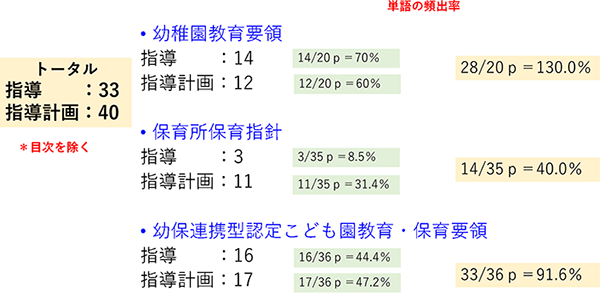

探究心に火が付き、国(文部科学省・厚生労働省・内閣府)の方向性を探るべく、ファシリテーションに関連している「援助・支援」と対比的に「指導・指導計画」に着目し、平成29年度告示幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領<原本>の中の単語の頻出回数やそれぞれのページ数に応じた単語の頻出率を算出してみた。(図1.図2)結果は以下の通りである。

図1.援助・支援の頻出回数と各ページ数に応じた単語の頻出率*図中のPはページ数

図1.援助・支援の頻出回数と各ページ数に応じた単語の頻出率*図中のPはページ数 図2.指導・指導計画の頻出回数と各ページ数に応じた単語の頻出率*図中のPはページ数

図2.指導・指導計画の頻出回数と各ページ数に応じた単語の頻出率*図中のPはページ数以上の結果からは以下のことが考えられる。

- ①

幼稚園・保育所・こども園では、当然ながら学校教育法に基づく教育と福祉では目的が異なるため、「援助・支援」と「指導・指導計画」の頻出回数と各ページ数に応じた単語の頻出率には明確に差が出ている。

- ②

幼稚園教育要領では、「援助・支援」の記載は少ないが、「指導・指導計画」の頻出回数と頻出率は高い。(指導型:指導>支導)

- ③

保育所保育指針では、「援助・支援」の頻出回数と頻出率は高いが、「指導・指導計画」の記載は少ない。(援助・支援型:指導<支導)

- ④

幼保連携型認定こども園教育・保育要領では、「援助・支援」と「指導・指導計画」の頻出回数と頻出率はともに高く、「援助・支援」は特に高い。幼保連携型のため、当然の結果かもしれない。(指導と援助・支援の複合型:指導≦支導)

詳細な考察はコラムでは行わないが、もう一つ判明したことは平成29年度告示幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の中には「ファシリテーション」という単語は全く記載されていないことである。これはネガティブに捉えることではなく、新たな研究対象を発見できたと嬉しく感じている。次のそれぞれの改訂の際に「ファシリテーション」という単語や関連する単語が増えるのかどうか、小・中・高も同様に国の動向を調べてみたい。

本コラムを執筆する機会を頂いたことで、研究の余地と新たなリサーチ・クエスチョンのヒントを得ることができ、喜びを感じている内にコラムを閉じることにしたい!

大学院生の皆さん、一緒に「Adventure×Quest=自己冒険力」の向上を致しましょう!!

参考文献

- 工藤亘「小学部5年生における玉川アドベンチャープログラム(tap)の4年間の実践に関する研究」玉川大学学術研究所紀要第11号、2005年、pp.33-38