脳とコンピュータをつなぐ技術(ブレイン・コンピュータ・インターフェイス)への懸念には「道徳観」の文化的な違いが影響する―日本語話者と英語話者を対象とした国際比較研究で判明―

玉川大学脳科学研究所(東京都町田市 所長:松元健二)の飯島和樹(いいじまかずき)研究員、小口峰樹(おぐちみねき)特任准教授らは、脳とコンピュータをつなぐ技術(ブレイン・コンピュータ・インターフェイス:Brain-computer interface, BCI) に対する一般市民の懸念を文化横断的に調査し、文化的な違いやその背景にある道徳観の違いを明らかにしました。

本研究成果は、国際専門誌“Neuroethics”に掲載されました。(日本時間:8月19日(火))

掲載論文名

Moral Characteristics Underpinning Concerns for Brain-Computer Interfaces: A Cross-Cultural Study

ブレイン・コンピュータ・インターフェイスへの懸念を支える道徳的特性:文化横断的研究

この研究のポイント

- ブレイン・コンピュータ・インターフェイス(BCI)技術の急速な発展は、倫理的・法的・社会的な課題(Ethical, Legal and Social Issues, ELSI)をもたらしている。

- 本研究では、日本語話者と英語話者を対象にBCIに対する懸念を調査し、市民が抱く懸念とその背景にある道徳観の文化差を明らかにした。

- 両グループとも、BCIに対する懸念は「人間性」に関するものと「結果」に関するものの2つの主要なカテゴリーに分類されることを発見した。

- 道徳観の基盤を調べる心理尺度を用いた解析では、日本語話者は「内集団」の道徳基盤が結果に関する懸念と関連していたが、英語話者では「純潔性」の道徳基盤が双方の懸念により強い影響を与えていることが分かった。

- この結果は、BCIの社会的受容を考えるうえで、文化や個人の道徳観の違いを考慮した、よりきめ細かなリスクコミュニケーションが必要であることを示唆している。

研究の背景

ブレイン・コンピュータ・インターフェイス(BCI)とは、脳の神経活動を電気信号として計測し、それをコンピュータや外部機器の操作に利用したり、逆に外部から脳に電気信号を入力したりする技術を指す。脳と機械を直接つなぐことで、手足を動かすことが難しい人の補助や、意思伝達の支援、さらには認知機能の拡張などへの応用が期待されている。一方で、近年におけるBCI技術の急速な発展を背景に、技術の安全性をはじめ、プライバシーや自律性の侵害、行為責任の曖昧化、社会的不平等の助長、さらには人間性の変容などに関わる懸念が指摘されており、BCIをめぐる倫理的・法的・社会的な課題(ELSI)が専門家のあいだで議論されている。

これまでの BCI 倫理研究は、主にBCI研究者や倫理学者、法学者による理論的議論が中心であり、一般市民がどのような懸念を抱いているかに関する経験的研究は限られていた。また、調査が行われる場合にも、主に西洋文化圏が対象とされており、非西洋圏でのBCIに対する意識はほとんど調査されてこなかった。本研究は、このギャップを埋めることを目的とし、東洋圏と西洋圏の双方を対象とした調査を初めて実施した。

実験方法と結果

本研究では、日本語を母語とする参加者と英語を母語とする参加者を対象にオンライン調査を実施した。調査では、参加者が「人間のサイボーグ化」や「新しい形のハッキング」、「責任の所在の曖昧化」、「利用可能性の不平等性」などの26項目について、どの程度強く懸念を感じているかを10段階で評価してもらった。また、そうした懸念が参加者の道徳観とどのように関係しているかを明らかにするため、個人の道徳特性を測定する「道徳基盤尺度」と「道徳理論に示唆される規範選好尺度」という2つの質問票に答えてもらった。

結果、どの項目に強い懸念を抱いているかの順序に関しては日本語話者と英語話者のあいだで大きな違いはなかったが、日本語話者は英語話者よりも全体的に強い懸念を示す傾向があった。探索的因子分析を行ったところ、懸念は主に「人間性(personhood)に関わる懸念」と「結果(consequence)に関わる懸念」の2つのカテゴリーに分類された。前者はBCIが個人の人格や伝統的な人間観に変容をもたらすことへの懸念であり、後者はBCIが予期できない危害や社会不安をもたらすことへの懸念である。

これらの懸念の評価スコアと道徳観との関係を調べるために、線形混合効果モデルという手法を用いて解析を行った。その結果、道徳基盤尺度の方が得られたデータをよりよく説明できていることが分かった。道徳基盤尺度とは、人々の道徳判断の違いを説明するために開発された心理尺度で、「危害」、「公正」、「内集団」、「権威」、「純潔性」の5つの道徳基盤に対する感受性を測定する。これらの基盤のどれを重視するかの違いにより、個人や文化による道徳的価値観の多様性を明らかにすることができる。

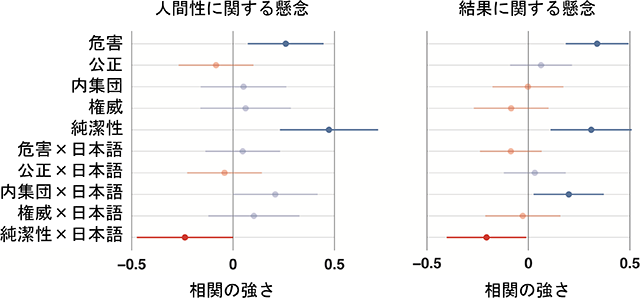

これらの道徳基盤と懸念の2つのカテゴリーとの関係を見ると、いずれのカテゴリーに対しても、「危害」と「純潔性」の道徳基盤が強い影響を与えていた。日本語話者は「内集団」の道徳基盤が結果に関する懸念と関連してたが、英語話者では「純潔性」の道徳基盤が日本語話者より強い影響を与えていることが分かった(図1)。

日本語話者と「内集団」基盤に関する結果からは、日本のような調和や協調を重視する東洋文化では、BCIの利用が、社会的な紐帯を損ない、分断を招く可能性をもたらすものとしてより強く認識されたと解釈できる。また、特に機器の留置手術を要するような侵襲的なBCIは純潔性を損なうもの(自然の秩序への介入)として一般に認識されやすいが、英語話者と「純潔性」基盤の結果からは、英語話者ではおそらく宗教的背景の違いからこの影響がより強いものと解釈できる。

以上の結果は、BCI に対する一般の人々の懸念に対処する上では,懸念を生み出す心理的・道徳的なメカニズムを理解し、その文化的・個人的な違いに配慮した、よりきめ細かなリスクコミュニケーションが必要であることを示唆している。

図1 BCIへの懸念に対する道徳基盤尺度の影響

図1 BCIへの懸念に対する道徳基盤尺度の影響研究グループ

飯島和樹(玉川大学脳科学研究所 研究員)

小口峰樹(玉川大学脳科学研究所 特任准教授)*責任著者

佐藤広大(筑波大学人文社会系 研究員)

中澤栄輔(東京大学大学院医学系研究科 教授)

太田紘史(筑波大学人文社会系 准教授)

研究支援

本研究は、科学技術振興機構・RISTEX 科学技術のELSIへの包括的実践プログラム(RInCA)プロジェクト「ヒト脳改変の未来に向けた実験倫理学的ELSI研究方法論の開発」(研究開発代表:太田紘史)、および科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発制度 目標9「脳指標の個人間比較に基づく福祉と主体性の最大化」(研究開発代表:松元健二)の支援により実施されました。