菌学応用研究センター

主な研究

- わが国の有用微生物(糸状菌および野生きのこ)の分布と採集・分離収集・培養法の開発とライブラリ化、データベース化

- 菌類の分類学的再評価と代謝産物

- 冬虫夏草や菌類寄生菌からの新規生理活性物質発見のためのスクリーニングと単離精製

- 汎用化合物の発酵生産とプロセス改良

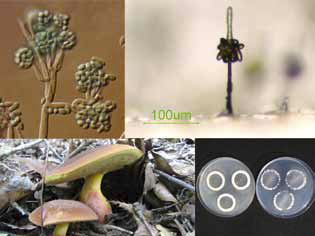

左上 岩手県産の新種Trichoderma

左上 岩手県産の新種Trichoderma右上 初めて培養に成功した難培養の八丈島産糸状菌Exserticlava vasiformis

左下 学園内のきのこ、アメリカウラベニイロガワリ

右下 学園内(聖山のそば)で採集した新規物質を生産るMariannaea camptospora

センター概要

生物多様性条約と名古屋議定書が話題を呼んでいる現在、人類に有用な資源としての微生物が注目され、自国の生物資源の囲い込みが行われています。わが国では13,000種の菌類が報告されていますが、200,000種は生息するだろうと予測されています。本研究センターでは、未知生物遺伝資源としての菌類の分離・収集により、ライブラリ化を行っています。

2006年度に経済産業省の委託を受けた「機能性化成品を生産する微生物の高速育種法の開発」および2009年度からの「有機酸合成能を有する微生物の育種と培養法の最適化」で成果を上げ、微生物を用いて、酒石酸製造法が改良できました。

2009年度からは神奈川県から委託された「微生物からの抗がん剤候補化合物のスクリーニング」を数社とコンソーシアムを組んで行い、新規抗がん剤を発見し、現在それらの開発研究に着手しています。

現在、本研究センターで行われている主な研究教育活動は以下のとおりです。

- わが国の生物資源としての菌類の分布を調べ、採集・分離・収集を行い、菌類ライブラリとデータベースを構築しています。

とくに植物内生菌、落葉分解菌、菌類寄生菌、昆虫・土壌小動物寄生菌に注目し、他の生物と生態的に関わり合いのある菌類の収集を目指しています。成果として、新種10種、日本新産種12種以上を発見しています。 - 菌類の分類学では、特に日本産Trichoderma属に着目して、カタログ化、新種記載、新しい分類基準の構築を行っています。

- 構築したライブラリを用いて、独自または共同研究により抗カビ、抗がん、免疫抑制、その他生理活性物質のスクリーニングを行っています。成果として、新規化合物・新規活性物質14個以上、物質特許・製法特許申請6件があります。1件は臨床第一相まで進みました。1件は開発段階です。

- 汎用化合物の発酵生産を目指し、酒石酸など有機酸生産の微生物プロセス改良を行っています。現在工業化の一歩手前にあり、パイロットプラント試験によるスケールアップ研究を海外で実施しています。

- きのこを用いた刈草のリサイクル技術開発を行っています。

新規リグニン分解菌の特許を申請しました。 - K-12と協力して小学生に微生物のおもしろさを理解してもらうサマースクールなどを開催し、人材育成を目指しています。

株式会社ハイファジェネシス

株式会社ハイファジェネシス(HGI)は、玉川大学発の最初のベンチャー企業として2005年8月に設立されました。そこには、学術研究所菌学応用研究センターの研究成果をもとに、わが国のバイオ産業に貢献するとともに、菌学研究のメッカとしての玉川大学の名前を広めようという目的があります。その背景にある3つのキーワードは、1)ゲノム科学に代表される生物学の世紀のバイオ産業、2)生物多様性条約とわが国の生物資源に関する施策と科学教育、3)微生物学基礎分野の教育研究の重要性です。このキーワードのもと、HGIは研究組織を玉川大学と東京家政大学に設置し、リード・シード探索、研究用ライブラリの提供および受託研究、食用きのこのゲノム解析と有用遺伝子の探索、汎用化成品生産のプロセス改良、人材育成などを展開しています。最近の顕著な成果は、他企業数社とコンソーシアムを組んで行った抗がん剤のスクリーニングで、われわれの菌類ライブラリから有望な物質が発見され、特許を申請したことです。現在、この物質の開発研究に着手しています。