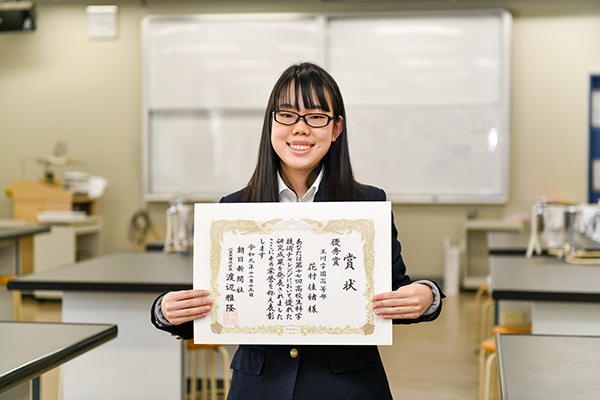

「第17回 高校生科学技術チャレンジ」に応募した12年生が優秀賞を受賞!

全国の高校生と高等専門学校生を対象にした科学技術のコンテスト「高校生科学技術チャレンジ(JSEC)」(主催:朝日新聞社、テレビ朝日)の最終審査会が12月に日本科学未来館で開催され、事前審査と一次審査を通過した32チームがポスター発表によるプレゼンテーションに臨み、ファイナリストとして選ばれた12年生の花村佳緒さんの研究「アントシアニンの変色原因を探る」が見事、優秀賞に選ばれました。

この結果はこれまで花村さんが行ってきた研究の集大成ともいえます。

花村さんは6年生からサイエンスクラブに所属し、入部して始めた研究は「お茶の変色」でした。きっかけは、紅茶にレモンを入れるとお茶の色が薄くなることに疑問を感じたことからで、この研究が最終的には今回受賞した研究「アントシアニンの変色原因を探る」につながります。

お茶の研究では8年生の時に、中学生、高校生を対象にした「日本学生科学賞」東京都大会において奨励賞を受賞。その知識を生かし、身近な食品を使って色素増感太陽電池※の研究を始め、9年生では同大会で優秀賞を受賞しました。環境に優しい色素増感太陽電池の色素として、ブドウ等に含まれるアントシアニンが適していることを見出し、色素増感太陽電池を作製するための色素液の作製方法やアントシアニンの保存方法をテーマにした10年生での「色素の安定性に着目した太陽電池」の研究では同大会奨励賞を受賞。11年生からは身近な紫キャベツ液の含まれるアントシアニンの変色の研究へと進め、同じく奨励賞を受賞しました。そして最終学年、全国の高校生と高等専門学校生を対象にした科学技術の自由研究コンテストに挑戦しました。

- ※

色素増感太陽電池:酸化チタンを光電極として用いる太陽電池。酸化チタンに色素を吸着させることで、吸収できる光が増え、より発電するようになる。

-

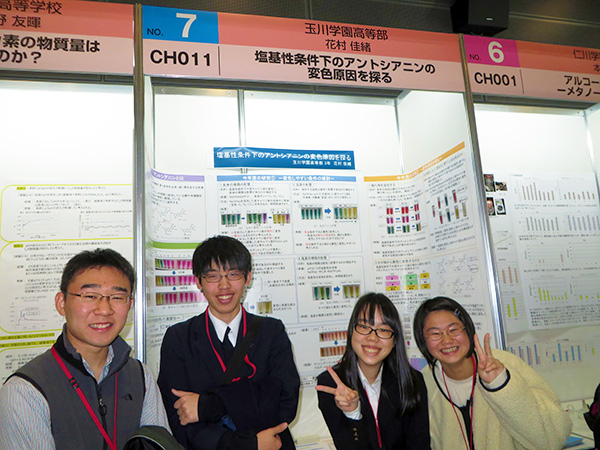

「塩基性条件下のアントシアニンの変色原因を探る」12年生 花村佳緒

紫キャベツ液に含まれるアントシアニンは酸性では赤、中性では紫、塩基性(アルカリ性)では緑に変色するという特徴がありますが、塩基性の紫キャベツ液を放置すると緑から黄色へと変色することに気が付き、なぜこのような現象が起こるのか、その原因を調べるために研究を行いました。その結果、この変色は酸化によるものであることがわかり、紫キャベツ液中の何が酸化されているのかを確かめることにしました。すると、4種類のアントシアニンが存在していて、弱塩基を添加すると青色と黄色に変色するものがあること、青色に変色したものも時間経過で黄色く変色することがわかりました。このことから、変色原因は青色を示すアントシアニンが酸化されて構造が変化し、黄色へ変色すること、また4種類のアントシアニンは種類によって安定性が異り、変色の速さに差が生じるため、全体の色が青から緑、そして黄色へ変色していくように見えることがわかりました。

-

受賞にあたって

サイエンスクラブの後輩たちと

サイエンスクラブの後輩たちと小学校6年生からサイエンスクラブに所属し、様々な研究を行ってきました。今年度JSECに応募し、ファイナリストとしてポスター発表をする機会に恵まれました。その結果、このような優秀賞という素晴らしい賞をいただけたことを大変光栄に思います。高い研究意識を持つファイナリストの皆さんと交流するとともに、大学教授の先生方から研究に対するアドバイスをいただけるという貴重な経験ができました。今後もJSECを通して得た経験を生かして、活動していきたいと思います。

木内美紀子指導教諭のコメント

花村さんは、6年生から研究を続けてきました。最初は、身近で疑問に思ったことについて探究していましたが、段々と、人や環境に役立つ研究がしたいと考えるようになり、テーマを深めてきました。これまで、日本学生科学賞の都大会や日本化学会関東支部主催の発表会で様々な賞をいただき、多くの方々にアドバイスをいただいてきたことが、今回のJSECでの受賞につながったのだと思います。賞をいただけたことも嬉しいですが、日本中から集まったファイナリストの一員として、大学の先生方とも堂々と研究の話ができるようになった成長した姿に、喜びと誇りを感じています。

「使用する薬品の比率が少しでも違うと結果に影響がでてくるので、正確に計測するとこを大事にしました」と話す花村さん。穏やかな雰囲気をもつ花村さんですが、これまでの過程では壁にぶつかることもあったはずです。それでも探究心を忘れず、根気強く取り組んできたことが、今回の素晴らしい結果につながったのだと思います。

サイエンスクラブでの経験を糧に、大学生活でも大いに活躍してくれることを期待しています。