【シンガポール研修】国際コンテストGlobal Link Singapore2025に出場し3名の受賞がありました

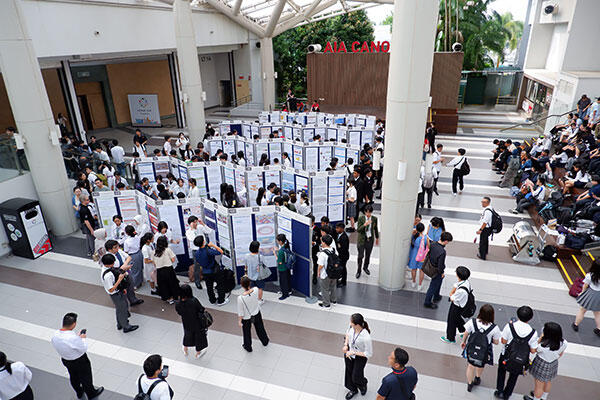

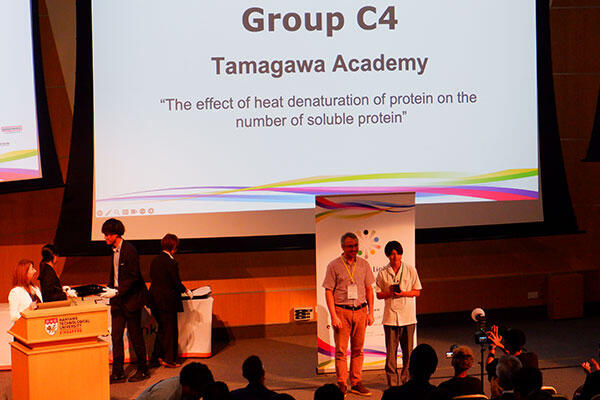

2025年7月25日から7月27日にかけて、シンガポールの南洋工科大学(NTU)にて、Global Link Singapore 2025(GLS2025)が開催されました。本大会は、アジア各国の中高生が参加し、基礎科学、応用科学、社会科学の3分野にわたって熱い議論が交わされる国際的な研究コンテストです。2025年度は、7か国・地域から約400名の参加者が集い、各分野において先進的かつ創造的な研究発表が行われました。

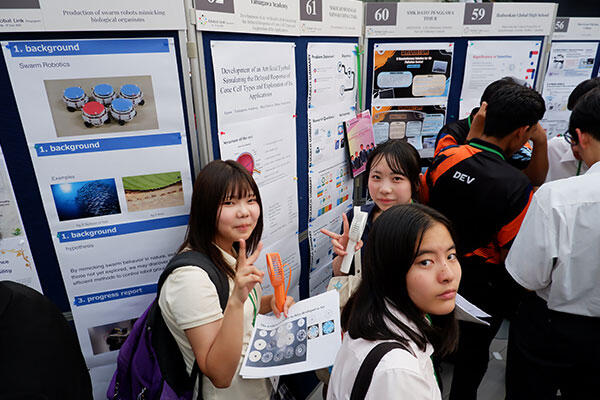

玉川学園からは、13名の発表生徒と4名の見学生徒の計17名が参加し、合計11の研究テーマを英語で発表しました。すべての発表と質疑応答は英語で行われ、生徒たちは国際的な舞台で日頃の研究活動の成果を世界に発信しました。

3名の生徒が国際舞台で受賞

本大会において、玉川学園の生徒による以下の3件の研究が表彰を受けました。これらの成果は、生徒たちが日頃の研究活動を自らの言葉で世界に発信し、国際舞台で高く評価されたことを示しています。

奈良 亜純さん(10年)

- 発表タイトル:

"The effect of heat denaturation of protein on the number of soluble protein"

- 受 賞 名 :

Basic Science分野 4th Prize

岡田 実礼さん(12年)

- 発表タイトル:

"Bilinguals’ Brain Activity During First and Second Language Listening -A Preliminary Study in Japanese and English.-"

- 受 賞 名 :

Social Science分野 Fine Work Prize

北村 うららさん(12年)

- 発表タイトル:

"The best way to preserve polyphenols using olives"

- 受 賞 名 :

Basic Science分野 Creativity Award

その他の発表テーマ

受賞した3件のほか、多岐にわたる分野で以下の研究テーマ(発表者名と共同発表者名)が発表されました。

- 三田 桜:「"Design and Flight Performance Evaluation of Paper Airplanes: Toward Application in Planetary Exploration from Satellites"」

- 横山 文音:「"A Novel Assistive Approach for Quadriceps Dysfunction Using an Artificial Muscle Model"」

- 原田 悠世:「"Image generating for machine learning training"」

- 横山 心美:「"Research on Improving Arteriosclerosis Using a Vascular Model"」

- 塚越 和進、細川 諒起(共同発表):「"Identification of Metallic Materials via Reflected Sound Analysis: Utilizing a Parametric Speaker"」

- 吉原 凛花、新倉 里咲(共同発表):「"Development of an Artificial Eyeball Simulating the Delayed Response of Cone Cell Types and Exploration of Its Applications"」

- 稲葉 爽:「"Verification of Wave Power Generation for the Development of Marine Systems Utilizing Ocean Energy"」

- 斎藤 華花:「"A Psychological Study on the Impact of the Articulation Marks and Musical Expressiveness Based on Musical Analysis: Utilizing a Machinery Performance Program"」

NTU先端研究体験プログラムと国際交流

GLSと並行して、NTUの佐藤洋一郎教授による先端研究体験プログラムも実施されました。希望する生徒はNTU研究室にて自身の研究を発表し、大学院生や教授陣からのフィードバックを受けるなど、大学レベルの科学研究に直接触れる機会を得ました。これは生徒たちにとって極めて貴重な経験であったと評価されています。

また、研究発表以外の交流活動も積極的に行われました。