久志晴耕塾に込められた玉川教育に対する想い。設置されるガラス作品が完成するまでのストーリーを紹介します。

2018年1月に竣功する玉川大学南さつまキャンパスの久志晴耕塾。それに合わせてポンカンリキュールを開発したり、施設内に設置される陶板レリーフを製作したりしてきました。これらに加えて、施設のエントランスに設置されるガラス作品が完成。小原芳明理事長も、このガラス作品作りに参加しました。ここではこのガラス作品完成までのストーリーをご紹介します。

竣工予定の久志晴耕塾

竣工予定の久志晴耕塾これまで主に農学部の実習の場として活用されてきた南さつまキャンパス。今後は玉川大学・玉川学園全体で活用できるよう、久志晴耕塾が建設される運びとなりました。久志は東京のキャンパスからは離れていますが、創立者小原國芳先生の生誕地でもあり、玉川との関係が深い土地です。久志晴耕塾は、さまざまなモチーフにそうした想いが色濃く反映されている点が大きな特徴といえます。地の物を使って内装計画を検討していたところ、「敷地内の砂を使って、ガラス作品を作ることができるのではないか」というアイデアがガラスを中心に活動している卒業生の小川さん、大塚さん、栗田さんから発案されました。そして、この案が採用され、ガラス作品製作プロジェクトがスタートしました。

ガラス作りでは砂を用いますが、不純物が混じっていると窯を損傷することがあるといわれています。当初は南さつまキャンパスの砂も難しいのではないかと使用が心配されたのですが、試行錯誤の結果、最適な配合率が見つかり、美しい緑色を出すことに成功。こうして久志の砂でできたガラスを含め様々な色の12枚のガラスプレートが製作されました。

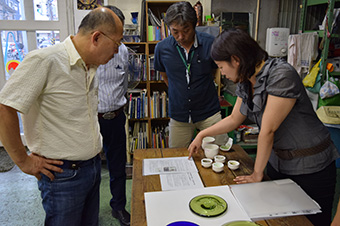

このガラス作品作りには、小原理事長も参加しています。まだ暑さの残る9月に、厚木にあるガラス工房まで足を運び、吹きガラスに挑戦しました。その作品ももちろん施設内に飾られます。

今回製作された12枚のガラス作品は、久志晴耕塾のエントランスの建具横に配置される予定です。建具に埋め込まれるので反対側からの光を通し、その美しさを一層際立たせます。12枚それぞれに大きさも色もデザインも異なり、それぞれに意味を持っています。たとえば校章をイメージした青いガラス、また重曹を加えることで内部に泡を残した緑のガラスは久志の海と波をイメージしたものです。また國芳先生が書いた「一画多い夢」の文字が浮き出たデザインのガラスは、國芳先生が久志の浜辺に字を書いて手習いを行ったという物語に着想を得ています。そもそもガラス作品の12という枚数も、玉川の12の教育信条に由来するもの。國芳先生の生誕地にふさわしく、玉川教育のエッセンスがあちこちに詰まっています。ちなみに「一画多い夢」の文字が入ったガラス作品は國芳先生の身長である158センチの高さに、そして小原理事長が製作したガラス作品は自身の身長である165センチの高さに設置される予定です。

今回のガラス作品の製作プロジェクトは、小原理事長や教職員、そして卒業生が参加。それぞれが「玉川とは」「玉川の教育とは」ということに想いを巡らせながら進めていきました。南さつまキャンパスは東京から離れた場所ではありますが、そこに込められた想いを、これから利用する児童・生徒・学生・地域の皆さんに感じていただければと思います。

それぞれのガラス作品に込められたストーリー

校章カラー(1)

校章カラー(1)玉川学園の校章を想起させる曲線と色合い。小原理事長が制作しました。

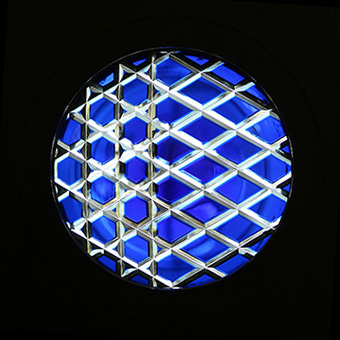

校章カラー(2)

校章カラー(2)校章を想起させる青い着せガラスに薩摩切子の代表的な文様を加えました。

校章カラー(3)

校章カラー(3)薩摩切子に見られるデザインを、生徒にも触れてもらえるよう作られました。

久志の砂(1)

久志の砂(1)久志の砂を用いた作品群。國芳先生が書いた夢の文字に触れられます。

久志の砂(2)

久志の砂(2)久志の砂を用いた作品群。通常は溶解させない採取したままの砂を使用。

久志の砂(3)

久志の砂(3)久志の砂を用いた作品群。現地の砂を一定量用いることでこの色が出せました。

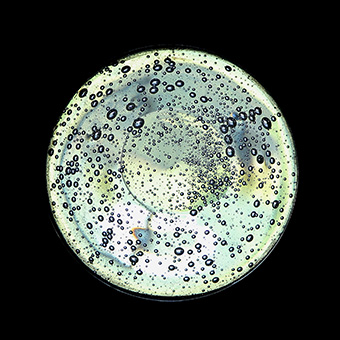

久志の波(1)

久志の波(1)ガラスに重曹を加えることで生まれる不規則な泡で久志の海と波を表現。

久志の波(2)

久志の波(2)ガラスに重曹を加えることで、より海の雰囲気を出してみました。

久志の波(3)

久志の波(3)久志の海・波に、未来へと広がる時間を放射状の銀箔で表現してみました。

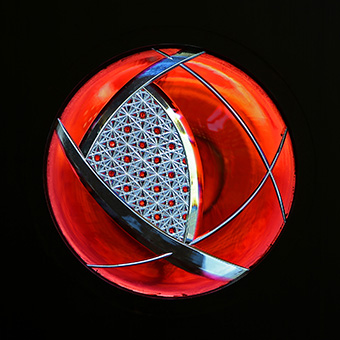

校章サブカラー(1)

校章サブカラー(1)サブカラーを金で発色した赤ガラスにて表現し、切子風のカットを加えました。

校章サブカラー(2)

校章サブカラー(2)学際的な学びを鉱物と人間の技術の融合と捉え、小原理事長が製作しました。

校章サブカラー(3)

校章サブカラー(3)校章カラー(1)との対比として製作。設置場所も対極の位置に置かれる予定です。