玉川学園が進めている思考力・探究力育成の取り組みを紹介。「玉川学園 K-12 探究学習研究会」を開催しました。

2023年10月28日(土)、「玉川学園 K-12 探究学習研究会」が開催されました。今回の開催テーマは「K-12一貫教育による思考力・探究力の育成 ~考えることが楽しい! 主体的に探究するカリキュラム~」です。

玉川学園は創立以来、12の教育信条にも掲げている「自学自律」を大切にしてきました。K-12一貫教育体制の中で、児童・生徒たちが「自学自律」できる学びの力を身につけていくために、「学びの技」をカリキュラムに取り入れています。さまざまな思考の方法やわからないことを調べる方法、また自分の考えを人にわかりやすく伝える方法など「学びの技」を、学齢に応じた形で身につけてもらうためです。

さらに玉川学園では平成18年度と令和3年度に、2度にわたってK–12(幼稚部・小学部・中学部・高等部)一貫教育のシステム改革を実施し、ICT教育環境を含め学校生活環境を整備。新しい教科教育やSTEAM教育などの探究学習を積極的に導入してきました。

今回は新しいK–12体制が一体となった初めての「K–12探究学習研究会」で、全国から小・中・高教員と教育関係者などが集まり、「午前の部」「午後の部」に分かれた終日のプログラムに参加しました。

生徒による「学びの技」や「自由研究」の取り組みを公開

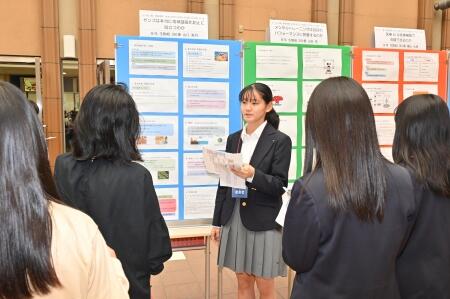

午前の部では、開会式でアカデミックサポートセンター長がご挨拶した後、K-12中央校舎の会場で玉川学園の園児・児童・生徒らによる発表を公開しました。幼稚部の年長は「学びのプログラム」、1~4年生は「小学生の探究活動」、中3である9年生は「9年学びの技」、高3である12年生は「自由研究」などを来場した教員、教育関係者、本学園の生徒に向けて研究成果を発表しました。

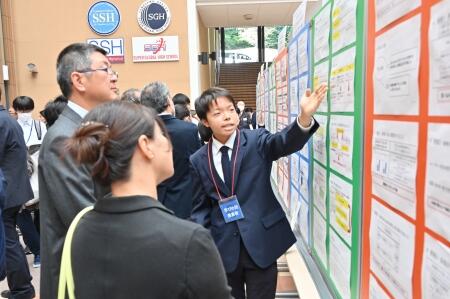

中央校舎アトリウムでポスターセッションを行った「9年学びの技」では社会的に注目されているテーマによる発表が目に付きました。「異種移植を進めるべきか」を取り上げた生徒は「米国でブタの心臓をヒトに移植を行ったニュースを見て衝撃を受け、自分で調べてみようと思いました」と話してくれました。また「代替食品は開発を進めるべきか」というテーマで発表を行った生徒は「スーパーに買い物に行くと、大豆ミートを使った食品が増えているのが気になった」ことが研究に取り組むきっかけだったそうです。

アトリウムに隣接する野外ステージでは10~11年の生徒による「SSH 課題研究」の発表が行われました。研究テーマは多岐にわたり、数学の未解決問題「コラッツ予想」の解明に取り組んだものから、動植物、食品、天体や気象・自然現象まで幅広いテーマが取り上げられ、来場した教員の方々は研究内容や手法について熱心に生徒たちへ質問されていました。今回は玉川大学から学部長・研究所長が出席し、展示内容を審査。素晴らしい発表をした生徒たちに各学部長・研究所長賞が贈られました。

探究学習の実践への理解を深める基調講演と分科会

午後の部は、上智大学総合人間科学部教育学科の奈須正裕教授による基調講演「探究で深める生活の学びと教科の学び」から始まりました。探究学習の歴史から総合的な学習(探究)の意味と課題、全国の実践に学ぶ探究の単元構成、教科の学びを深める事例の紹介など、ユーモアを交えた奈須教授の「本音トーク」は来場した教員、教育関係者の共感を集め、公演後に奈須教授に多くの質問が会場から寄せられました。

その後、小・中・高教員向けや図書館関係者・司書教諭向けの下記5つの分科会(14:15~15:45)を教室に分かれて実施しました。

第一分科会「小学校の探究活動」

全国から集まった小学校教員の方々に向けて玉川学園で実践している「総合学習における探究活動の取り組み」を紹介。1年生の丘めぐりに始まる「総合学習のカリキュラム」「『学びの技』の設置」について説明した後、学年別の具体例について写真を交えて解説しました。その後、紹介した4つの授業をもとにしたグループに分かれ、意見交換を通して、参加者は探究活動の方法に対する知見を深めました。

第二分科会「中学生の探究活動」

主に小・中学校教員向けに開催。玉川学園教員が総合的な学習の時間「学びの技」16年間の試行錯誤と変成について、スライドを使ってプレゼンテーション。その後のワークショップでは、「問いの立て方」「カリキュラム作成」「アドバイスの仕方」「情報収集・整理・分析」「教員の指導体制」「評価」など、参加者の問題意識別の「お悩み解決」グループワークを実施しました。ゲストとして玉川学園の「学びの技」立ち上げに関わった鶴見大学文学部ドキュメンテーション学科の河西由美子教授をお迎えし、数々の助言や提言をいただきました。

第三分科会「K-12の探究活動を支援する学校図書館」

司書・司書教諭、図書館活動に関心を持つ教員向けに、玉川学園の司書教諭が「学びの技・SSH(スーパーサイエンスハイスクール)・IB(インターナショナル・バカロレア)の探究を支える学校図書館活動計画」について紹介。玉川学園の図書館施設「マルチメディアリソースセンター(MMRC)」が幼稚部から12年生までの教育にどのように利用され、「学びの技」「自由研究」「SSH 課題研究」などをどのように支援しているかを具体例に沿って解説しました。その後のワークショップは「小学校」「中学校」「中高」「高校」「大学」と参加者の所属校種別にグループワークを実施。それぞれのグループでMMRCの計画をベースに「理想の活動計画」を考案し、グループ毎の発表を行いました。発表においては図書館活動に対するそれぞれの思いを熱く語る参加者の姿が印象的でした。

第四分科会「産学連携による小中高生の探究活動」

「『サンゴ研究』フィールドワークを活かした環境へのアプローチ」と題して玉川学園サンゴ研究部の生徒代表が活動発表と今後の展望をプレゼンテーション。『サンゴ研究』にはフィールドワークを行う沖縄県伊江島、サンゴ飼育の輸送や水槽環境設備を支援する建設会社、研究活動への助言やレクチャーをしていただく大学や研究所、活動を社会に知らせる広報活動を応援してくれる企業や地域団体などが関わり、児童・生徒たちの探究をバックアップしてくれています。教員からは部活動発足の経緯やそうした産学連携の現状について解説がありました。途中、生徒たちが白化したサンゴを利用して焙煎したサンゴコーヒーと沖縄の黒糖を使ったお菓子が供される「コーヒーブレーク」があり、リラックスした雰囲気のワークショップとなりました。

第五分科会「高校生の探究活動」

主に高校教員を対象に「総合的な探究の時間『自由研究』生徒と指導教員による実践報告」と題して開催。指導教員による「自由研究」の仕組みと指導についての説明に続いて、生徒が「経営学」(購買部との連携)、「模擬国連」(学外大会参加、会議の開催)、「物理学」(学外コンテスト参加)の活動報告を行いました。教室に集まった高校教員の方々からは、生徒たちへ多くの質問が寄せられていました。

分科会終了後は、「情報交換会」を実施。多くの方が参加され、熱心にそれぞれの問題意識と探究学習の実践について話し合われていました。