アート・デザイン学科によるプラネタリウムを使った作品上映会「TAMAGAWA FULLDOME NIGHT Vol.5」を開催

玉川大学芸術学部アート・デザイン学科では毎年、世界でも珍しいプラネタリウムの全天を使用した、アート映像作品の上映会「TAMAGAWA FULLDOME NIGHT」を開催しています。これは授業「空間表現Ⅱ」の成果発表会で、5回目となる今年度は2025年1月24日に実施されました。場所は、キャンパス内のサイテックセンターに付属する「スターレックドーム」。直径12.2メートルのドーム、96の客席、8Kの投映機を誇るスターレックドームは、学校所有のプラネタリウムでは最大級になります。

椿教授

椿教授開演時刻の18時15分になると、担当教員である映像作家の飯田将茂講師が、「私が玉川大学でドーム映像の授業をやりはじめて6年が経ちました。ドームに対する学生の向き合い方は年々変わってきていて、その変化も楽しみになっています」と挨拶しました。

続いて、同学科主任の椿敏幸教授が、「たくさんのお客様に来ていただきありがとうございます。ドームを使った学生の作品発表はなかなかありません。このおもしろさがアート・デザイン学科の新規性をもった表現として、世の中に発信できれば嬉しいです」と述べました。

今年も一般の方々が多く来場するなか、活気に包まれて上映がスタート。学生の作品説明を聞いてから観るという形で繰り返され、2年生から4年生までの19名が16作品を発表しました。

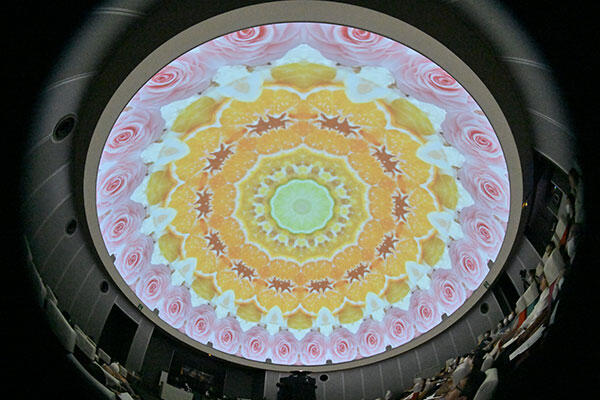

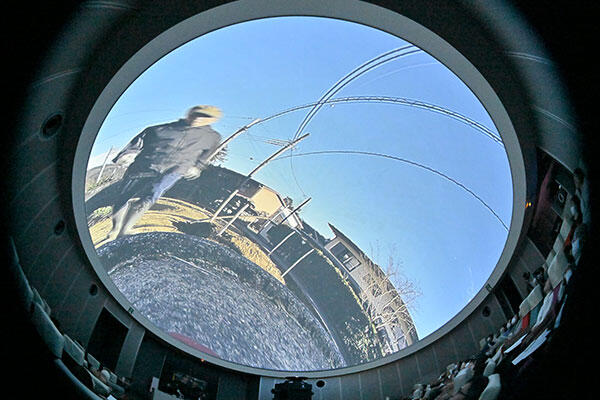

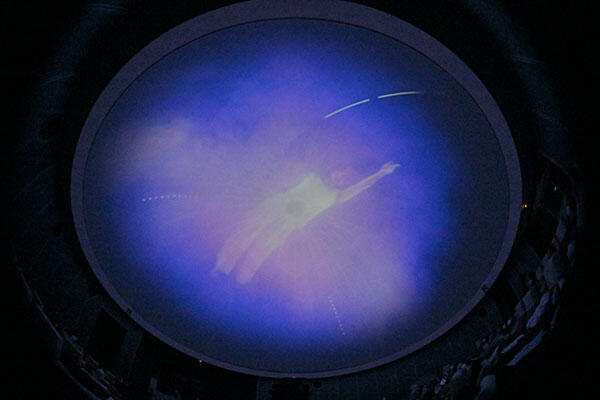

ドーム映像とは半球(ドーム)に映し出す映像のことです。プラネタリウムに投影するものは全天周(フルドーム)映像と呼ばれ、見上げることで視野が覆い尽くされ、高い没入感が得られます。そんなフルドームの特性を活かしてつくられた学生の映像には、360度降り注ぐ雨のなかをてるてる坊主が動き回る作品、万華鏡の動きで味覚の変化を視覚化した作品、普段見下ろしている足元(歩いている様子)を「見上げて」楽しませる作品などがありました。

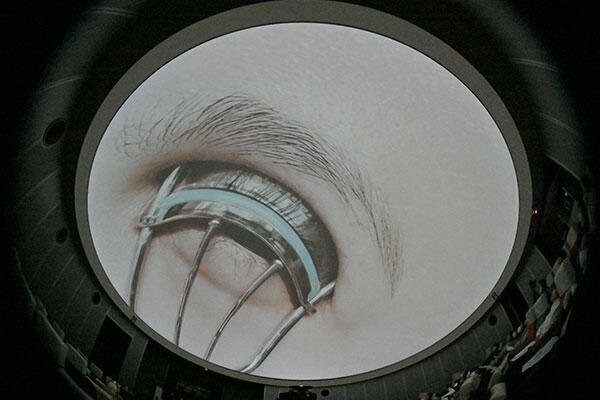

学生のカメラが捉えた「視点」も多様です。自分、散歩する犬、閉じた袋のなか、ラジコンカーなど、さまざまな見え方を追求していました。なかには、瞳の奥に入って行ってその瞳が見ているアイメイクの様子を観るという作品もありました。

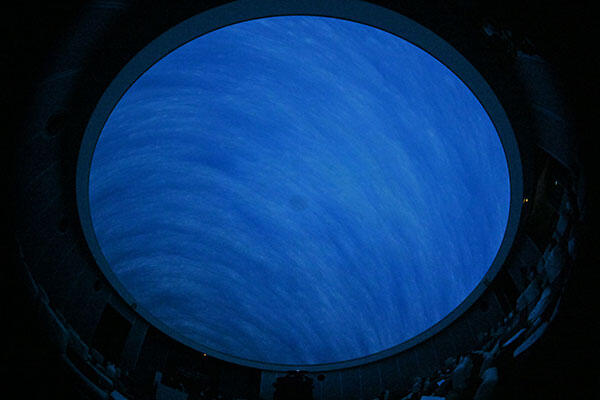

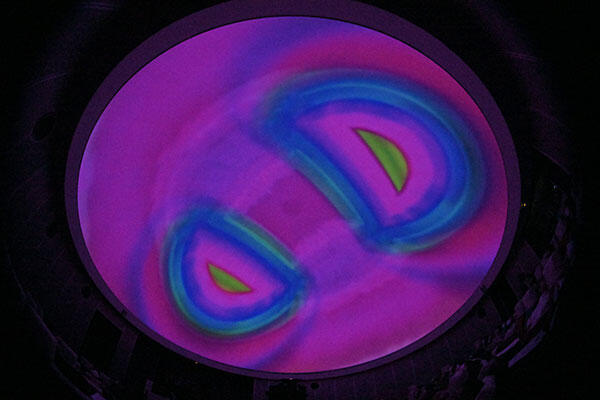

上映された16本の表現方法は、実写、CG、モーションテキストなど実にさまざま。そして、趣味のダイビングで海の底に潜って行く作品、自分によく起こる貧血をサイケデリックカルチャーで表現した作品、これまで撮り溜めてきたクラゲの映像に自作の音楽をつけた作品など、どれも自身の興味関心や好きなことを表現していて、瑞々しい感性が伝わってきました。

上映後、飯田講師は、「学生たちは素直にこの空間(フルドーム)に向き合っていて、個々のパーソナルな部分から何かを投影するという、実にシンプルなところで映像をつくり出しています」と解説しました。

プラネタリウムが誕生したのは約100年前です。投影技術の発達で自由な映像が投影できるようになり、近年世界中でドーム映像がつくられるようになりました。

飯田講師は、「いまクオリティの高いものがたくさんつくり出されているわけですが、学生の作品はそれらとは別のエネルギーに溢れています」と話します。

そして、「我々は映画というものを知っていて、映像で何ができるか分かったうえでこのメディアに至った経緯があります。ところが、本日の学生たちはほとんどが映像制作自体初めてで、知識や技術をベースに考えずに、体当たりで表現しました。いきなりドーム映像をつくりはじめることで起きるトライアンドエラーは、映画の黎明期にあった実験と失敗の連続のようです。私は、そこがドーム映像の取りこぼしている部分を担うのではないかと思っています」と話しました。

Topics

今回上映された作品の中から、10作品が選ばれ、2月4−5日に開催された国際科学映像祭ドームフェスタの「学生によるフルドームショートフィルムの上映」にて上映されました。当日は武蔵野美術大学、東京工芸大学、東海大学、玉川大学の4大学から32の作品が集まり、4つの奨励賞が選ばれ、本学からは朝日雄也さんの作品が奨励賞を受賞しました。