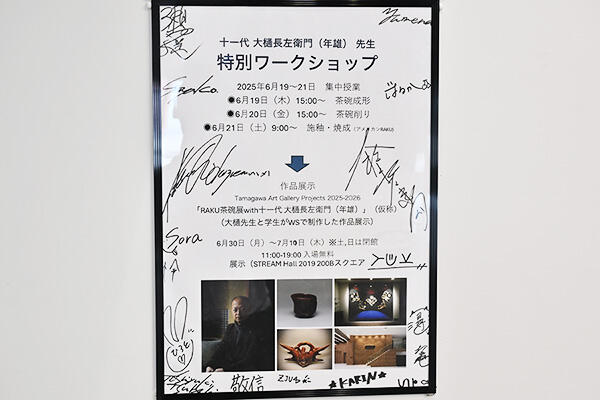

約350年続く「大樋焼」十一代 大樋長左衛門(年雄)先生による「芸術学部特別ワークショップ」を開催

日本藝術院会員・十一代 大樋長左衛門(年雄)先生

今年度より玉川大学芸術学部客員教授に就任

石川県金沢市で約350年続く楽焼の窯元「大樋焼(おおひやき)」。その11代を継ぐ 大樋長左衛門(年雄)氏が2025年4月より玉川大学芸術学部客員教授に就任しました。

大樋焼は、独特の「釉薬(ゆうやく)」を用い、ろくろではなく手びねりとヘラで一つ一つ作られ、温かみを感じさせる茶器として親しまれてきました。

大樋氏は玉川学園高等部、玉川大学で学び、その後、ボストン大学大学院で、日本の楽焼をベースにしながらも、アメリカ流の陶芸技法も駆使し、独自の造形表現を確立。以来、世界中で作品発表をしながら、インテリアや現代アートの分野でも旺盛に活動されています。

さらに若手工芸家、アーティスト育成にも尽力され、その一環として玉川大学芸術学部で客員教授として、ご自身の後輩たちの指導をされることになりました。

11代目が学生に茶碗作りを指導する

3日間の「特別ワークショップ」開催

2025年6月19(木)~21日(土)、大樋長左衛門客員教授を迎えた初めての芸術学部ワークショップが開催されました。これは大樋先生の指導のもと、学生たちが3日間で「アメリカン RAKU」の手法を使った楽茶碗を制作する集中授業で、陶芸のためのろくろのほか電気炉やガス炉を備えたConsilience Hall 2020「陶芸工房」にて行われました。

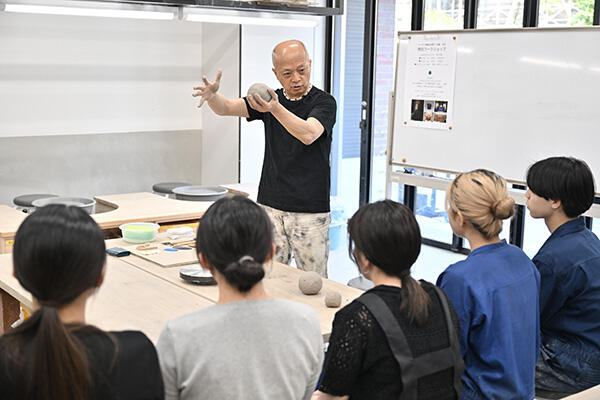

当日は芸術学部アート・デザイン学科の学生に加え、陶芸に関心を持つ玉川学園高等部の生徒など計13名が参加。ワークショップ前に大樋先生は、大樋焼の伝統のこと、玉川学園、玉川大学で過ごした日々や能登半島沖地震の体験を含めた自己紹介を交えながら人が「茶碗」を作ることの価値、伝統文化と現代アートの関わりなどについて学生たちに熱く語りかけました。

ワークショップ初日は粘土を使った「茶碗成形」です。まずはろくろを使わない楽焼き本来の手びねりで学生たちは思い思いの茶碗の形を模索していきます。大樋先生自身も粘土で茶碗の形を作りながら「他人と同じモノを作っても意味がない。僕の茶碗は僕の指の形になっている。皆さんも自分の指で思いを粘土にこめて茶碗の形を作ってください」と語りかけました。また陶芸工房のろくろを使って、手びねり風の茶碗を成形するという手法も学生に伝授していただきました。学生たちは悪戦苦闘しながらも楽しそうに茶碗作りに没頭。大樋先生は一人ひとりにアドバイスを与えながら、笑顔で個性あふれる茶碗の形が出来あがっていくのを楽しまれているようでした。

大樋先生と学生たちの個性あふれる茶碗が並ぶ

「RAKU茶碗展with十一代 大樋長左衛門(年雄)」開催

ワークショップ2日目は、一日乾燥させたそれぞれの茶碗をへらなどの道具を使って最終的な形に整えていく茶碗削りに使われました。繊細な技術が必要なプロセスですが、大樋先生のアドバイスのもと、学生たちは真剣な眼差しで魂を込めて自分の茶碗を削っていました。

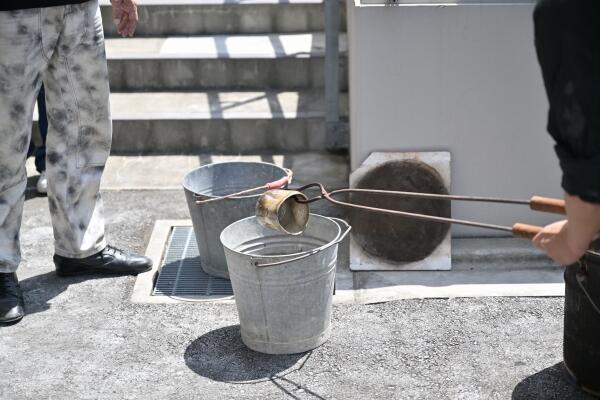

さらに茶碗を一日乾燥させて、3日目は筆を使って「うわぐすり(釉薬)」を表面にかけて、いよいよ窯で焼成を行います。今回は新聞紙などを使って短時間で焼き上がる「アメリカン RAKU」の手法を用いました。次々に焼き上がった作品が取り出されると、学生たちの間に笑顔と歓声が広がっていきました。

なお、今回のワークショップで完成した学生と大樋先生の作品は、6月30日(月)~7月10日(木)の期間、STREAM Hall 2019 200Bスクエアで展示されました。

芸術学部特別ワークショップ 参加者の声

芸術学部アート・デザイン学科美術教育コース4年 瀬戸遙さん

私はこれまでも芸術学部で楽しく陶芸に取り組んできました。4年生となって卒業制作作品で悩んでいた時に、大樋先生の特別ワークショップを知り、迷わず参加を決めました。「作品に思いと命を込める」という先生のメッセージに勇気をもらい、さらに大樋先生の能登半島沖地震の体験は、子どもの頃に宮城県で東日本大震災を体験した自分の体験と重なり、ほんとうに参加して良かったと思いました。これで卒業制作にも確信を持って取り組むことができそうです。

芸術学部アート・デザイン学科美術教育コース2年 成瀬元將さん

私は高校時代から課外活動で陶芸を始め、現在は芸術学部の椿敏幸教授のもとで作品制作に取り組みながら、美術教員を目指しています。今回、大樋先生の指導で3日間茶碗作りに取り組み、私は技術面だけではなく、大樋先生のお話や粘土をこねる所作から陶芸に必要なスピリットを学ぶことができたと感じています。そして手指を通して作品に自分だけの思いを込めること、そして茶碗を使う人との関係性まで見据えた茶碗づくりの姿勢から創作の素晴らしさをあらためて学ばせていただきました。

玉川学園11年(高校2年) 檜垣 遼さん

玉川学園高等部の「自由研究」で陶芸に取り組んでいたところ、玉川大学で大樋先生のワークショップが開催されると聞き、参加させていただきました。実は家族が陶芸家で、大樋先生とも知り合いということもあり、ずっと先生には直接お話をうかがいたいと思っていたのです。期待通りの素晴らしいワークショップでした。茶碗を作ることの意味。伝統工芸と現代アート、ろくろを使った茶碗と手びねりの茶碗……たくさんのことを教えていただき、これからの陶芸作品制作に少しずつでも生かしていきたいと思っています。