対立から生まれる『共創』 ― 「話す」「聞く」を通して体験する異分野融合 玉川大学サマープログラム2025「未知との遭遇」開催

2025年9月17日・18日の2日間にかけて、玉川大学サマープログラム2025「未知との遭遇」がSTREAM Hall 2019・ 201クリエイティブラボで開催されました。芸術学部と工学部の学生を対象としたこのプログラムは、芸術学部アート・デザイン学科堀場絵吏(えり)講師、八木澤桂介講師、工学部デザインサイエンス学科平社(ひらこそ)和也講師の3名が担当し、玉川大学が推進する「STEAM教育」※1 の一環として令和7年度玉川大学学際的共同研究の助成を受け、今年度はじめて取り組まれました。

- 1「STEAM教育」=(科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)を統合的に学ぶ玉川学園がめざす教育

対立から生まれる『共創』 ― プログラムの狙い

共同研究に取り組まれている3名の講師にプログラムの目的と概要についてお話をうかがいました。

「このプログラムは“メディアアート”を手がかりとして学生が専門分野を超えた異分野融合のアプローチ、すなわちものづくりを通した『共創』を体験してもらうことが大きな目的です。同じ目的で「ものづくり」をおこなうと、主にデザインから入る芸術学部の学生と仕組みやメカニズムを考える工学部の学生では、かなりスタンスや考え方にギャップがあります。例えば、2022年度からコスモス祭(大学祭)で芸術学部と工学部の共創による作品発表を行なってきたなかでは、実際にグループ内で双方の学生の意見が対立し、激しく衝突する場面も見られることがありました。しかしこの「対立」こそが「共創」に欠かせない要素でもあります。対立する中でお互いの違いが明確になり、価値観が異なる相手に自分の意図や考えを伝える工夫や努力を要求されます。対立を乗り越えた先のお互いの強みを知り、それを生かすためのコミュニケーション、それこそが共創の出発点といえるでしょう。共創のための対立。それは自分とは異なる考えや感性との出会いから始まる。『未知との遭遇』というプログラムタイトルもそうした私たちの考えから名付けられています」

こうした考えから2日間のプログラムは学生たちがお互いに「話す」「聞く」ことを主軸に組み立てられ、全体のディレクションとメイン進行は株式会社ロフトワーク・シニアディレクターの国広信哉氏とクリエイティブディレクターの村上航氏に担当していただきました。同社は企業などとの共創による情報発信、コミュニケーション基盤整備、人材育成、新事業・新サービスの創出などを手がけクリエイティブカンパニー。今回のプログラムには同社が企業・行政に向けて手がけているAIを利用した未来洞察ツール「Future in Hands」※2 を学生向けにアレンジして提供していただきました。

- 2未来洞察ツール『Future in Hands』=参加者が未来を「選択」することで物語が分岐していくという、まるでゲームのような体験を通じて、未来創造プロセスを行うことができます。 これまで専門知識が必要とされてきた未来予測にAIを活用することで、未来トレンドの収集、兆候(シグナル)の抽出、シナリオの構築までを可能にしました。従来は数週間〜数ヶ月を要していたリサーチプロセスを、約2時間に凝縮して体験可能です。

1日目:AIで描く「見てみたい未来」への挑戦

まず1日目は、今回参加した12人の学生が4名ずつの3グループに分かれました。プログラム内容や「Future in Hands」の説明の後、ほとんど初対面のメンバー同士がそれぞれ自己紹介と対話を通して「自分の思いや考えを異なる価値観を持つ相手とコミュニケーションする難しさ(もしくは面白さ)」を実感してもらいました。これがいわばウォーミングアップとなり、いよいよ「Future in Hands」を使った未来洞察=「私たちが見てみたい未来」の提案に取りかかりました。そこからさらに、AIで「見てみたい未来」の動画を生成するためのプロンプト(AIに対して与える指示や質問)とイメージ、テイストなどを固めていき、悪戦苦闘しながらも「Future in Hands」の未来シナリオを視覚的イメージ(10〜20秒ほどの短い動画)として作り上げることに成功。終了後はその日の体験をアンケートの形で振り返り、翌日の再チャレンジに備えました。

2日目:「話す」ため、「聞く」ためのスキルの重要性について認識

そして2日目。前日のグループは解散して、新たに4人ずつの3グループに再編成され、再度よく知らない相手とのグループワークが求められることに。この日はまず学生1人ひとりが「体験作文」を書くことから始まりました。作文の“お題”は「都市」「健康」「教育」から各人が好きなテーマを選び、自分の人生の中での思い出深い出来事や転機について一人称視点で書き綴りました。次にグループ内で2人ペアのインタビューによって各人の生活史(ライフヒストリー)の聞き取りを行いました。1人称の作文に別の視点が入ることになるわけです。インタビューは相手のことをよく理解するためのものですが、同時に「共創」には欠かせない「話す」こと、「聞く」ことの楽しさと奥深さを知り、そのためのスキルの重要性について認識する時間でもありました。

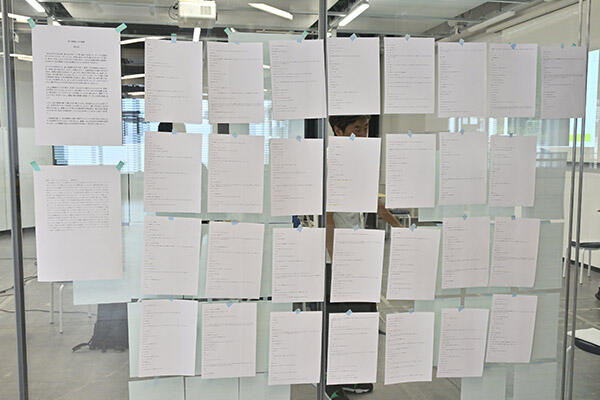

さらに全員の「体験作文」はすべて教室の壁に掲示され、グループ内の他の2人の作文=ライフヒストリーをしっかりと読み込んだ上で、グループ4人での「Future in Hands」を使った未来シナリオの作成に再チャレンジしました。1日目の「Future in Hands」と2日目の「体験作文」と同様、「都市」「健康」「教育」からグループ毎に話し合って好きなテーマを選んでから実施されました。今回は3グループとも「健康」をテーマとして選び、それぞれ「睡眠の質をあげることがビジネスとなる未来社会」「瞑想などによる心の健康を重視する未来社会」「数値化された健康を競い合う未来社会」などをAIによって動画化することに成功しました。

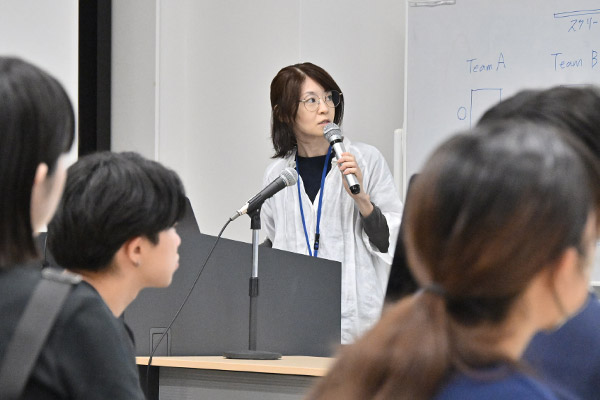

プログラムの最後は「振り返り」。ゲスト講師として株式会社MIMIGURIのエクスペリエンスデザイナー/リフレクションリサーチャーである瀧知惠美さんが登壇。「単なる反省会ではない強力な学びとなる振り返り」について、背景となる学説を示されながら、具体的な手法(個人の振り返りとチームの振り返り)をレクチャーしてただきました。

参加学生の声 ― 異分野交流と『共創』がもたらした気づき

プログラムに参加した芸術学部アート・デザイン学科3年の山下紗幸さんは「最初はAIへの苦手意識があり、工学部の学生とのコミュニケーションに不安を感じていましたが、このプログラムを通してむしろ異分野の人と話すことが楽しいと感じるようになりました。実際、たくさんのヒントをもらえました」とプログラム参加の意義を振り返ってくれました。

また工学部デザインサイエンス学科3年の森山命さんは「せっかくのワンキャンパスの総合大学なので、在学中は他学部の学生とできるだけ交流したいと考えており、このプログラムを知ってすぐに参加を決めました。私はゼミでAIを有効に使うための研究をしていますが、今回の経験でAIに指令する以前にメンバー間の対話の重要性を体験として学べたことが大きな成果でした」と満足そうに振り返ってくれました。

今回のプログラムをきっかけにコスモス祭に向けて新たな作品を『共創』も

これまで芸術学部と工学部の学生たちはそれぞれの強みを生かしたインタラクティブな作品制作をさまざま行なってきました。今年度も、コスモス祭での作品発表を予定しています。「対立から生まれる『共創』」を体験した学生たちによる「異分野融合のものづくり」がどのようなものになるか、注目されます。どうぞお楽しみに!