オオカマキリ

学内農場周辺の葉の上で拝む姿のオオカマキリ

学内農場周辺の葉の上で拝む姿のオオカマキリいくつしみ深き友なるイエスは――。玉川の丘から讃美の歌が聞こえてくる。それに合わせて、葉の上で天に祈りを捧げる生き物がいた。オオカマキリだ。獲物を捕らえるために鎌のような前脚を構えた姿が手を合わせた人の姿に似ていることから、拝み虫とも呼ばれる。英名ではPraying mantisと表記され、祈りを捧げる預言者という意味に由来する。

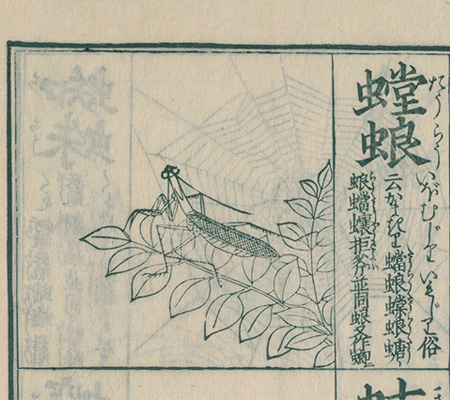

カマキリは農作物には手を出さずに害虫を捕まえる益虫で、身近に存在する古くから知られた生き物のひとつだ。1666(寛文6)年、江戸時代に出版された日本最古の百科事典で、本草学者の中村惕斎(てきさい)が編纂した『訓蒙図彙(きんもうずい)』にもその姿が収められている。季節の移ろいを大切にする日本では、七十二候に「蟷螂生(かまきりしょうず)」という時節が登場する。獲物をじっと待つその習性を利用して、季節の草花とともに生け込むのも面白い。

我をも救いしくしき恵み――。今日も玉川の丘から流れる讃美の歌とともに、小さな預言者が私たちを見守っている。昨今の疫病を乗り越えた私たち。向かう先に幸多からんことを。

(農学部准教授 友常満利)

『全人』2023年7/8月号(No.884)より

オオカマキリ(大蟷螂)

学名:Tenodera aridifolia

カマキリ目カマキリ科

日本に生息するカマキリの中でも最大種( 体長68~95㎜)。冬から春には白い泡に包まれた卵(卵鞘:らんしょう)がみられる。交尾の際に雌が雄を捕食してしまう行動や、ハリガネムシに寄生された成体が水に飛び込んでしまう行動などが知られている

『訓蒙図彙』15巻 蟲介類にみられるカマキリの図(国立国会図書館デジタルアーカイブ所蔵)

『訓蒙図彙』15巻 蟲介類にみられるカマキリの図(国立国会図書館デジタルアーカイブ所蔵) ガマとともに生け込まれたカマキリ。七十二候の「蟷螂生」は6 月5 日~ 9 日頃

ガマとともに生け込まれたカマキリ。七十二候の「蟷螂生」は6 月5 日~ 9 日頃