ツチアケビ

ツチアケビの果実(10月に撮影)。箱根自然観察林内の同じ場所で毎年観察される

ツチアケビの果実(10月に撮影)。箱根自然観察林内の同じ場所で毎年観察される「これ、なんだろう。アケビかな?」学生の漏らした一言が私の耳に飛び込んできたのは学外施設、箱根自然観察林での実習中。散策を終え、採取した植物の同定作業(名前を特定する作業)に入ったタイミングである。第六感が騒ぎ、駆けつけると、たくさんの植物が広げられた机の上で、赤い果実が輝いていた。

学生たちが発見した植物は、アケビ科のアケビではなく、ラン科のツチアケビ。両者は果実の形こそ似ているものの、特徴は大きく異なる。つる性で絡みついた木から吊り下がるようになるアケビに対し、草本の本種は土から赤い枝が突然に立ち上がり、折れそうなほどたわわに果実を実らせる。

本種の興味深い特徴は他にもあり、植物にもかかわらず、光合成能力を持たない。栄養は菌類のナラタケと共生することで得ている。また、ラン科植物の種子は埃のように小さく、風で散布されるのが一般的であるが、本種の種子は鳥に食べられることで散布される。この奇妙な特徴をランの研究者から聞いて以来、対面を切望していた。本種に出会えたのは、学生たちの観察眼のお陰である。

(農学部准教授 上原 歩)

『全人』2024年10月号(No.897)より

ツチアケビ(土木通)

学名:Cyrtosia septentrionalis (Rchb.f.) Garay

ラン科ツチアケビ属

山地の林内や笹藪などに生育する菌従属栄養植物。葉は退化している。茎の高さは50〜100cmにもなる。花期は6~7月で、地上に出た茎が多数に分かれ、黄褐色の花を総状につける。ほのかに甘い香りがある。果実は美味しそうな見た目に反し、渋く、生食には適さない

ツチアケビの花(7月上旬に撮影)

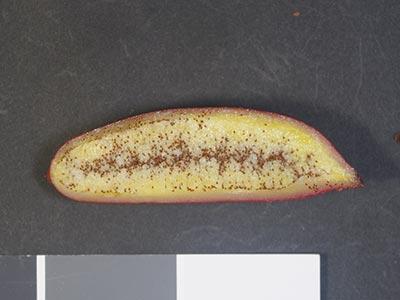

ツチアケビの花(7月上旬に撮影) 果実の縦断面。褐色の種子が詰まっている

果実の縦断面。褐色の種子が詰まっている