ミスジマイマイ

葉の上を歩む2 匹のカタツムリ

葉の上を歩む2 匹のカタツムリ梅雨空の下、農場に抜ける小路の紫陽花に、丸い玉を背負った大小2匹の生き物がいた。ミスジマイマイだ。陸生の巻貝は、傘形の殻を背負った姿からかたつむり(傘つむり)、殻に身を潜め出てこない姿からでんでんむし(出ぬ出ぬ虫)、渦巻き状の殻からまいまい(巻き巻き)とも呼ばれる。丸い殻に三本線の色帯が目立つミスジマイマイは、まるで玉川学園の校章だ。

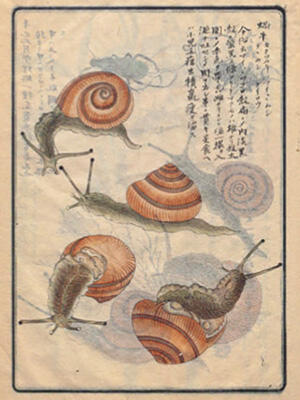

カタツムリの仲間は一万本以上の歯(歯舌)を持ち、草木や地衣類、きのこなどなんでも食べる。農作物を食い荒したり、感染症の恐れのある寄生虫の宿主であったり、害虫として扱われたりすることも多い。しかし、日本最古の虫図鑑とされる江戸時代の『千蟲譜』にもその姿は描かれ、私たちの身近に存在してきた馴染み深い生き物のひとつだ。竹の花生けに、まだ花を着けていない青紫陽花とともに生け込むと面白い。

今日も大きな玉が小さな玉を引き連れる。その歩みは遅くとも、確かに前へと進んでいる。「人、汝に一里の苦役を強いなば、彼と共に二里行け」。導かれる小さな玉が、この先、大志を持って自ら進んでいくことを願って。

(農学部准教授 友常満利)

『全人』2025年6月号(No.905)より

ミスジマイマイ(三条蝸牛)

学名:Euhadra peliomphala

ナンバンマイマイ科マイマイ属

日本の固有種で成貝は殻高22mm、殻径45mmほどになる。関東地方南部から中部地方東部に分布し、平野部から山地帯、庭園などの地上から樹上まで観察される。気温や湿度が下がると休眠し、動かなくなる。1匹の中に卵巣と精巣を持つため(雌雄同体)、2匹いれば繁殖が可能である

紫陽花とともに生け込まれたカタツムリ

紫陽花とともに生け込まれたカタツムリ 『千蟲譜』にみられるカタツムリの図

『千蟲譜』にみられるカタツムリの図