クリスマスツリー

「ここに(正門付近)大きなツリーがあったらいいな」という小学部生の声を、当時の学長・学園長であった小原哲郎が聞いたことがきっかけとなって、1983(昭和58)年に玉川池の中にクリスマスツリーが誕生した。

1.クリスマスツリーの誕生

玉川学園創立の年である1929(昭和4)年、初めてのクリスマスツリーが飾られた。以降、幼稚部、小学部、中学部、高等部のそれぞれの場所で、クリスマスツリーを設置。ただ、それらはみな小さなツリーであった。1983(昭和58)年12月、当時の学長・学園長であった小原哲郎が「ここに大きなクリスマスツリーがあったらいいな」という小学部生の声を聞いたことがきっかけとなり、正門付近にクリスマスツリーを設置することとなった。池に映るクリスマスツリーも見てみたいという哲郎からの要望で、設置場所は玉川池の中に決定した。

池の中に設置されたクリスマスツリー

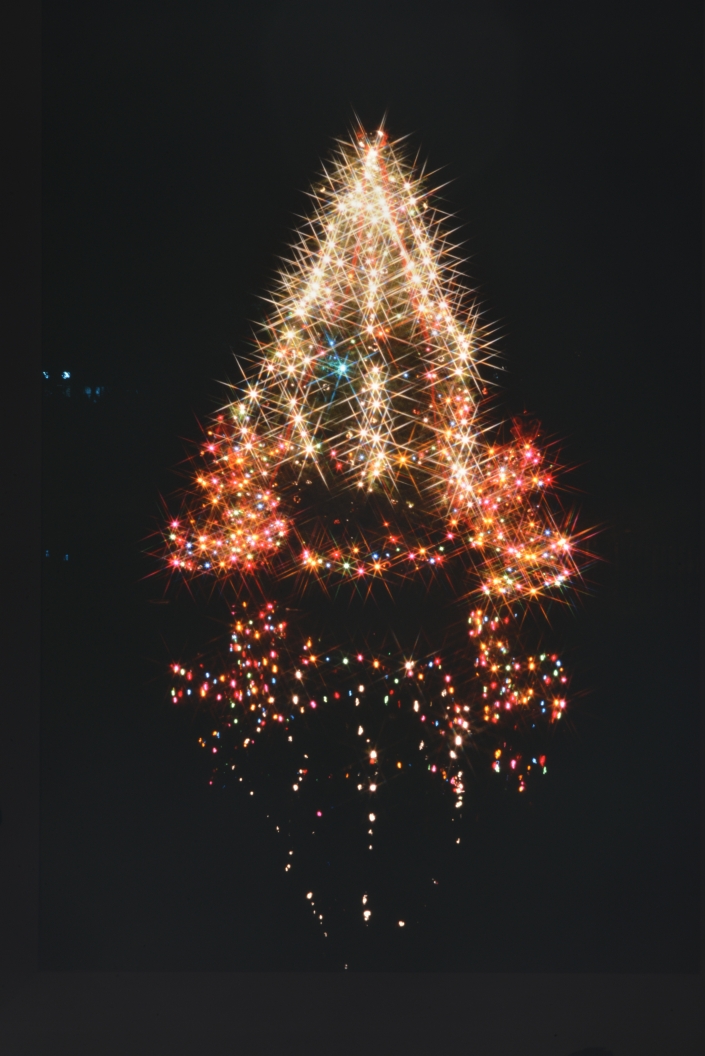

池の中に設置されたクリスマスツリー玉川池の中に設置したツリーの木の高さは約7m。ただし道路より低い池の中に設置したため、思っていたほど高さが感じられなかった。翌年には、クリスマスツリーをさらに大きく見せるために、約10mの木を設置するとともに、その周りを囲むようにして約3mの高さの木を4本設置。幅を広げることでより大きく見せようとした。その次の年には、池の中ではなく玉川池のほとりに、新たに購入したヒマラヤ杉を設置。その木の幹や枝に豆電球4,000から5,000球(1本の電飾が豆電球約50球なので約80から100本の電飾)を這わせて、クリスマスツリーを制作。今では日本の至る所で見ることができるきらびやかな電飾ツリーは、当時はほとんどなく、玉川のクリスマスツリーは大変珍しいものであった。

ところが購入したそのヒマラヤ杉は土壌が合わなかったのか、すぐに枯れてしまう。そのため、同じ土壌である学内の経塚山(三角点)から高さ約10mのヒマラヤ杉を選んで移植。そしてその木に豆電球を這わせた。約20,000球もの豆電球での電飾、玉川池の向かい側から見ると、池に映る逆さツリーも目に入り大変綺麗であった。この頃から、ツリー見学者が増加した。

2002年

2002年2.設置労作と点灯式

前述のとおり、クリスマスツリーは当初、池の中に設置された。ツリーを木の樽に固定して池の中に入れ、さらに細いワイヤーで倒れないように留めた。1983(昭和58)年に初めてツリーが池の中に設置されたそのときのことが、『全人教育』第428号(1984年2月)に次のように記述されている。

広報課が中心となり、約7メートルのツリーに白色豆電球とワインレッドのミラーボールでシンプルに飾りつけ、クレーン車で校門池の中に設置する。灯が池に、夜空に映える。電車の中からも見えるとのことで、すこぶる評判が良い。教職員、学生も町の人も、このクリスマスツリーと駅前花壇の装飾に、年の暮れの近いことを知らされる。

ツリーを池の中に設置したため電球の装飾を担当した職員たちは防水に苦労した。また、玉川池にボートを浮かべての作業の際には、池に落ちた職員もいた。

翌年は、前述のとおり、約10mの木を池の中に設置し、さらにその周りを囲むようにして約3mの高さの木を4本設置した。その様子が、『全人教育』第440号(1985年2月)に次のように記されている。

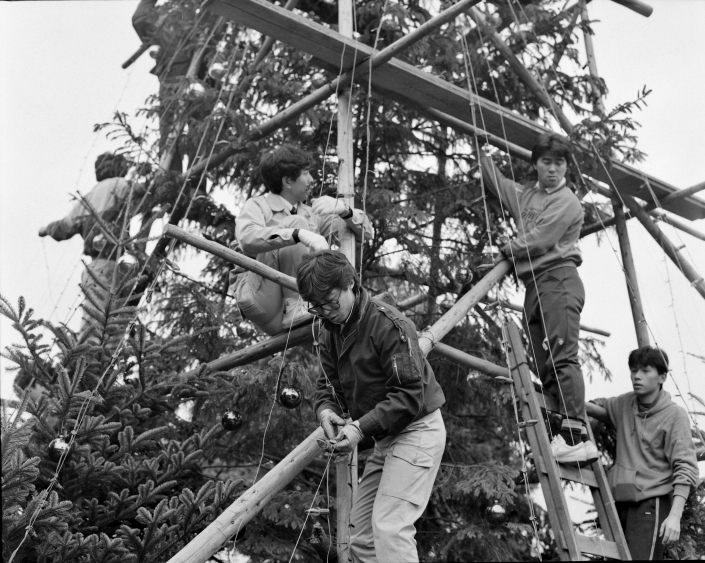

十二月一日。師走の季節を迎え、何となく心急(せ)く思いがする。学園町の名物となった玉川池のクリスマスツリーが今年も設置された。中央のツリーは高さ十メートル。その周囲を三メートルのツリー四本が囲む。白色電球七五〇(750)個、金・銀・赤のミラーボールニ四〇(240)個を使用し、飾りつけられる。総務部と農学部の教職員・学生が半月がかりで、ヒマラヤスギとモミの木の切り出しから、足場を組んでの飾りつけを行う。夕闇の迫る午後四時、電球が点灯されると、光が池の面に映えて、雰囲気も格別だ。下校する学生が、帰宅途中の町の人が足をとめ、ツリーをながめている。小田急線の電車の中からもみえ、乗客の目を楽しませてくれる。

この池のクリスマスツリーを背景に記念写真をとる子供達も多く、保安管理の人が依頼に応じてシャッターを切る姿もほほえましい。また駅前庭園も大学の造園研究部の学生達によってクリスマスの飾りつけがされる。

やがて高さ約10mのヒマラヤ杉が移植され、そのヒマラヤ杉は年々生長していった。毎年11月中旬から職員をはじめ造園研究部(後の環境デザイン研究部)の学生や塾生たちが中心となって設置労作を開始。一本一本の枝に電飾を這わせていった。その時の様子をNHKテレビが放送。また、このクリスマス労作のことが、『全人』第701号(2006年12月)の「故(ふる)きを温(たず)ねて」に次のように記述されている。

今年で二十四回目になるが、始めた頃は屋外用の良い電球もなく、職員がソケットにボンドを入れて防水仕立てにするなど試行錯誤を重ねた。毎年十月中頃からクリア電球の点検を始め、十一月末の三日間にのべ八十名の職員が約四万個の電球を取り付ける。経塚山から移植されたヒマラヤ杉は二倍に生長して、約二十メートルもの高さに。その頂点でフラッシュライトが点滅する。

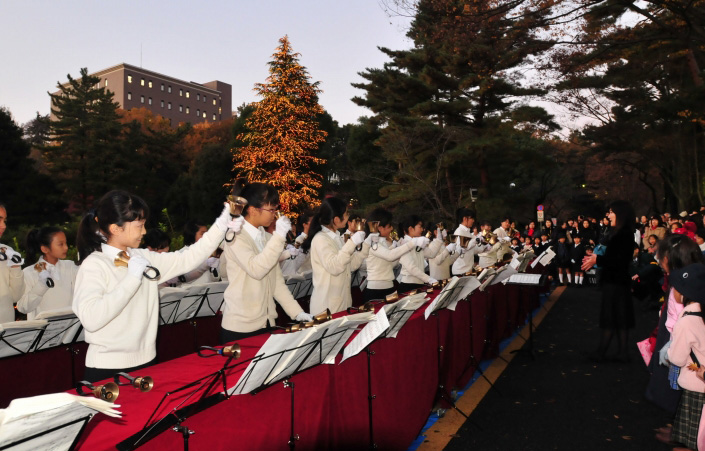

12月1日にクリスマスツリーの電飾を点灯。その日の点灯時には点灯式が行われ、ハンドベルや吹奏楽などの演奏が行われた。そして12月25日のクリスマス当日に点灯を終了。当時は日本で最大規模のツリーとしてたびたびテレビや新聞に取り上げられ、玉川のツリーは一躍有名となった。企業などからの見学や問い合わせも多かった。

2008年

2008年 2009年

2009年 2005年

2005年 2010年

2010年 「徳光のTVコロンブス」からいただいた表彰状

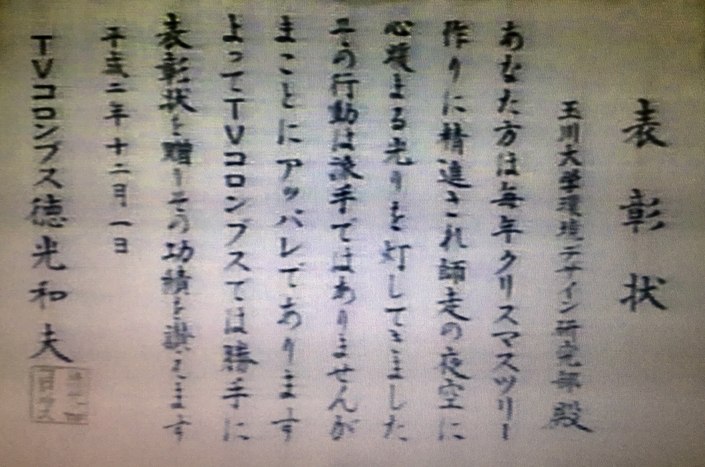

「徳光のTVコロンブス」からいただいた表彰状1990(平成2)年には、徳光和夫氏が司会を務めていたテレビ東京の番組「徳光のTVコロンブス」で、点灯式の様子が生中継された。放送の中で、クリスマスツリーの装飾を担当した環境デザイン研究部の学生たちがインタビューを受けた。その際、徳光氏から、「玉川の第九は有名だよね。歌ってみてくれないかな」と突然言われた学生たち。さすが玉川っ子、すぐに第九を歌いだす。その学生たちの様子もテレビ画面に映し出された。

3.約20mの高さにまで生長したヒマラヤ杉と、モミの木へのバトンタッチ

2006年

2006年やがてヒマラヤ杉が約20mの高さにまで生長した頃、見学者は延べ約20,000名となった。

電飾も毎年増やして、この頃には約40,000球を超えた。そして、熱による木への負担や電気代を考慮して、部分的にLEDの使用を開始。やがて隣にモミの木が植えられ、2006(平成18)年には大きなヒマラヤ杉はオーソドックスな電飾、モミの木は青色のLEDというように2本の異なったクリスマスツリーが見られるようになった。ただし2本の木を電飾するためにはさらなる費用と労力が伴うため、2本の異なったクリスマスツリーが見られたのは2年間だけであった。

2007年

2007年2008(平成20)年からは再びヒマラヤ杉のみの装飾となった。そして2014(平成26)年に大学教育棟 2014の建設に伴い、ヒマラヤ杉とモミの木は移植されることとなった。その際の樹木診断で空洞化が見つかり、安全性を考え、この2本の木は伐採されることとなった。代わりに三位一体(子と親と先生)を象徴した3本のモミの木が植えられ、12月1日から25日までの間、クリスマスツリーとして玉川池のほとりで人々の目を楽しませてくれている。2018(平成30)年は、11月30日から1月6日まで期間を延長して公開した。小田急線の車中からも見えるこのクリスマスツリーには、お父さんやお母さんへの2つの想いが託されている。そのことが、『全人』第723号(2008年12月)に次のように記述されている。

飾りつけ当初から、このツリーには、お父さんやお母さんへの二つの想いが託されています。一つは、日々の慌しさに忘れがちな心の安らぎをプレゼントしたいという想い。もう一つは、クリスマスを楽しみにしている子どもの顔を思い浮かべてもらいたいという想いです。

4.クリスマス装飾

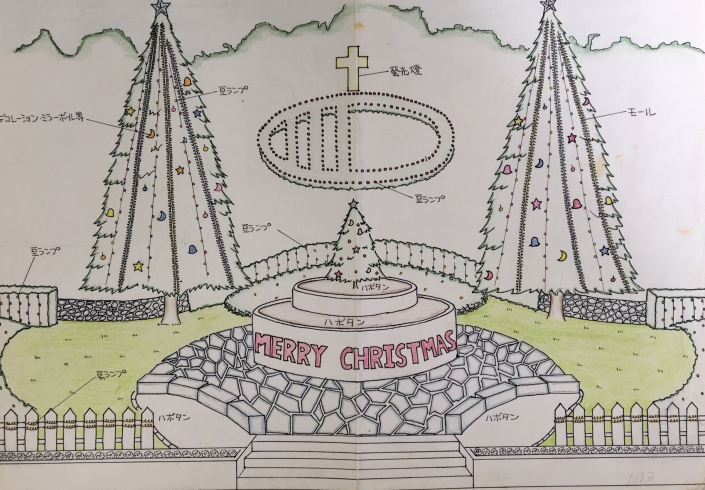

玉川池のクリスマスツリーとは別に、礼拝堂や大体育館などキャンパス内の至る所にリースなどのクリスマスの飾り付けが行われた。また、駅前の花壇にもクリスマスの装飾が行われ、町行く人たちの目を楽しませている。

玉川学園前駅の駅前にある本学花壇の装飾

玉川学園前駅の駅前にある本学花壇の装飾 駅前花壇クリスマス装飾計画図

駅前花壇クリスマス装飾計画図 2017年

2017年 2018年

2018年1990(平成2)年には松平定知氏がニュースキャスターを務めていたNHKニュースで、玉川池のクリスマスツリーと、玉川学園前駅の駅前にある本学花壇のクリスマス装飾の労作の様子が紹介された。玉川学園前駅の駅前にある本学花壇のクリスマス装飾については、環境デザイン研究部や文学部芸術学科の学生、そして職員が中心となって行った。

5.写真で見るクリスマスツリーの変遷

1983年

1983年 1984年

1984年 1986年

1986年 1987年

1987年 1990年

1990年 1992年

1992年 1993年

1993年 1996年

1996年 1998年

1998年 2000年

2000年 2000年合唱団ミニコンサート

2000年合唱団ミニコンサート 2003年

2003年 2005年

2005年 2008年

2008年 2008年

2008年 2010年

2010年 2010年

2010年 2014年

2014年 2015年

2015年 2016年

2016年 2016年

2016年 2017年

2017年 2017年

2017年 2018年

2018年 2018年

2018年 2018年

2018年 2019年

2019年 2019年

2019年 2019年

2019年参考文献

- 小原哲郎監修『全人教育』 玉川大学出版部

第428号(1984年)、 第440号(1985年) - 小原芳明監修『全人』 玉川大学出版部

第691号(2006年)、 第736号(2010年)、 第800号(2015年) - 白柳弘幸「故きを温ねて」(『全人』第701号 玉川大学出版部 2006年 に所収)

- 山田剛康「素直な気持ちで「ありがとう」」(『全人』第723号 玉川大学出版部 2008年 に所収)

- 『玉川学園の教育活動2008⇒2009』 玉川学園 2008年