玉川学園機関誌『全人』

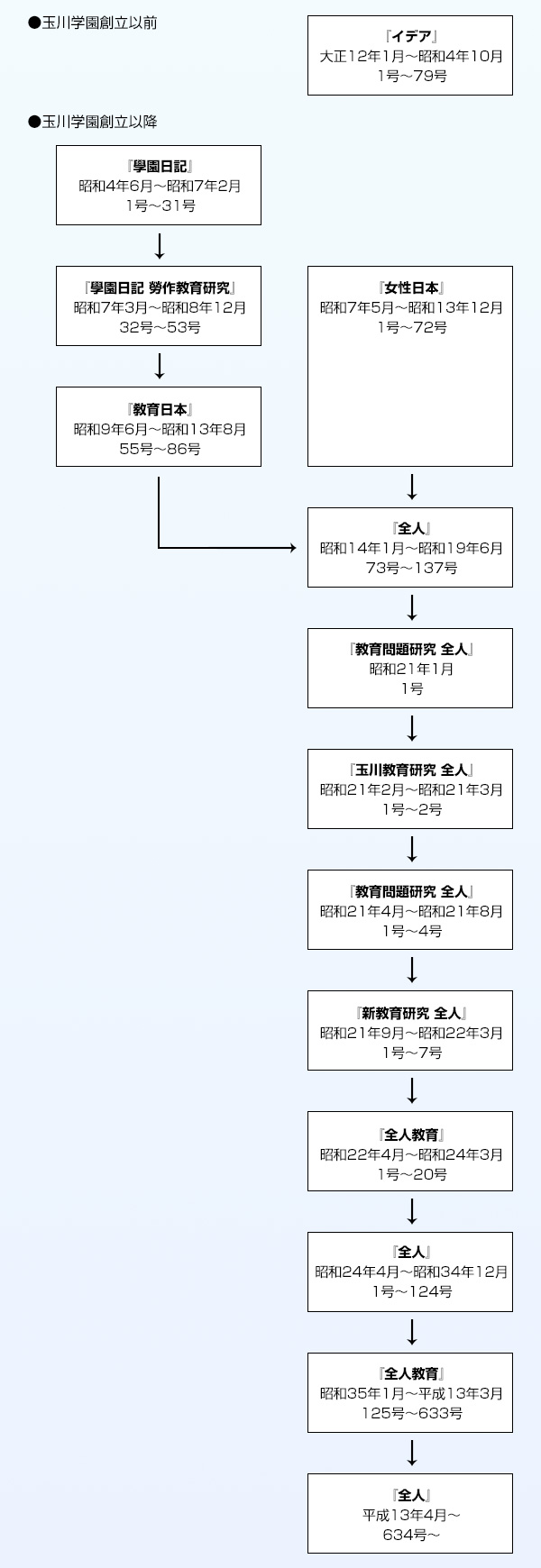

玉川学園創立とともに発行が始まった機関誌は、『學園日記』、『學園日記 労作教育研究』、『敎育日本』、『全人教育』などと誌名は変わったが、今なお、機関誌『全人』として継続刊行されている。この機関誌は、困難な時でも「真(まこと)の教育」「本物の教育」を推進するための役割を常に担ってきた。

1.玉川学園の機関誌

玉川学園創立は1929(昭和4)年。この年の6月25日に、機関誌『學園日記』が創刊された。玉川学園における教育、研究の実践および成果を記録し伝えることが目的でした。創刊号はA5判で全84ページ。創刊時の購読料金は、一部20銭、半年間購読が1円10銭、1年間購読が2円。活字組みも印刷も学園内の労作で行われた。『學園日記』の創刊について、『全人』第636号(2001年6月発行)の「故きを温ねて」に次のような記述がある。

昭和四年六月二五日。玉川学園の機関誌『學園日記』が創刊された。小原國芳は「私学に身を投じた当初から、『出版』と『機関誌』は私学経営に不可欠と考え、実践してきました」と『教育一路』(日本経済新聞社)で述べている。戦時中は中断したが戦後すぐにザラ紙で再刊。困難な時でも機関誌は小原國芳が求める「真(まこと)の教育」「本物の教育」を推進するための役割を常に担ってきたのである。

『學園日記』は1932(昭和7)年2月発行の第31号までその名称であったが、3月号からは、労作教育を重視する学園の建学精神から『學園日記 勞作教育研究』と誌名が変更され、第32号が発行された。1933(昭和8)年12月の第53号まで発刊された。その後、半年間休刊し、第54号は休号となった。1934(昭和9)年6月発行の第55号から第86号までは『敎育日本』と改称され、機関誌発行は引き継がれていった。『敎育日本』は1938(昭和13)年8月まで発行された。一方、1932(昭和7)年5月に『女性日本』が創刊され、1938(昭和13)年12月の第72号まで発行された。こうして、二誌が並行して発行されていくが、しだいに用紙や編集上の問題で重荷となってくる。事実、『敎育日本』の発行は遅れがちとなり、休刊することもあった。

『敎育日本』と『女性日本』の二誌を合体して、1939(昭和14)年1月に『全人』第73号を発刊。『全人』は戦時中の1944(昭和19)年6月に第137号を発行した後、用紙統制で紙の入手ができず休刊となった。『全人』第695号(2006年6月発行)の「故きを温ねて」にそのことが次のように書かれている。

昭和十六年七月から新聞用紙制限のため朝刊が六ページ、夕刊は二ページに。さらに昭和十九年三月、夕刊が廃止。このような中、同年六月で『全人』の刊行が停止した。

(略)

この時分の『全人』誌は、戦時体制版とでもいうべき体裁であった。表紙に雑誌名・巻頭言・目次が入り、用紙はザラ紙。休刊に至る最後の号では、「學習法は自ら自學主義、研究本位でなければならぬと信じます」と断言し、「與(あた)ふるよりかは自ら求めさせ、敎へ込むよりは自ら研究させ、暗記させるよりも自ら學習させることです」と言い切った。再刊のメドの立たない時、一番強調したいことを書き綴ったのではないだろうか。

また、『全人』第859号(2021年4月発行)の「故きを温ねて」には次のような記述がある。

玉川学園90年の歩みを顧みた時、教育が一番困難であったのは太平洋戦争期で、心血を注いだ機関誌『全人』も休刊した。しかし学生たちは勤労動員時にも労作教育の精神を発揮していた。終戦の翌年1月に機関誌を再刊。冒頭、玉川教育の使命は「國家再建の捷徑はやはり、何といつても敎育」と力強く述べたのも開拓者精神からだ。

上述のとおり、復刊第1号の刊行は、戦後の1946(昭和21)年1月。誌名は『教育問題研究 全人』(第1号)。翌月と翌々月は『玉川教育研究 全人』(第1号、第2号)として刊行。1946(昭和21)年4月からは『教育問題研究 全人』という誌名に戻り、同年8月まで、第1号から第4号までを発行。1946(昭和21)年9月からは『新教育研究 全人』に改称。1947(昭和22)年3月まで、第1号から第7号までを発行。1947(昭和22)年4月から1949(昭和24)年3月までは『全人教育』という誌名で、第1号から第20号までを刊行した。

1949(昭和24)年4月より再び『全人』の名称で玉川学園機関誌が発行となった。『全人』第13号(1950年4月発行)には、『全人』刊行一周年にあたり、糸川英夫が「一讀者としての立場から―全人への今後のお願い―」というタイトルで文章を載せている。その中で糸川は次のように語っている。

全人に「敎育を語る雜誌」になつてほしいと云うのは、決して敎育學の論文集になつてくれと云うのでなく、まして今日巷間に氾濫している所謂「新敎育パンフレット」になつてほしいと云うのでもなく、もつと高い見地から、敎育の本質をながめて、敎育の眞髄にふれ乍ら、外面はさり氣ない讀み物であるような、そう云うスマートな雜誌になつてほしいのです。

また、次のようにも述べている。

この一年間の全人を今通讀して見て、一番面白かったのは、矢張り小原先生の書かれたものにあります。それは兎に角、小原先生の書かれたものが敎育を語つているからであり、私の知人達の中の讀者も、その點で同感であるように聞いています。

- 糸川英夫は日本の宇宙開発・ロケット開発の父といわれた。小惑星探査機「はやぶさ」の探査対象となった小惑星「イトカワ」は、彼の名前にちなんで、そのように名付けられた。1947年(昭和22年)に開設された玉川大学(文農学部)で講義も担当された。

また、大正・昭和期の小説家である加藤武雄も同誌に「全人一周年」というタイトルで文章を載せている。その中で加藤は次のように述べている。

今日、ジヤアナリズムは完全に商業主義の支配下にある。その支配をはねのけて、非營利、非妥協を以つて、理想に邁進しつつある雜誌は、見渡したところ『全人』の外にはない。

こういう雜誌を作つてくれ、これほどの成果を見せ得るのは小原氏であればこそである。小原氏の人として、敎育家としての社會的信望は、苦心三十年の後に築きあげた。

誌名は、1949(昭和24)年4月発行の第1号から1959(昭和34)年12月発行の第124号までは『全人』、1960(昭和35)年1月発行の第125号から2001(平成13)年3月発行の第633号までは『全人教育』、2001(平成13)年4月発行の第634号から現在までは『全人』である。

誌名について、『全人教育』第125号の序文で、小原國芳が次のように語っている。

昔にかえって「全人教育」と改題させて下さいませ!

「全人」だけでは、ただ単に「宗教雑誌」か、「修養雑誌」か、「文芸雑誌」かと誤解されて、なかなかに、学校にひろがらないのです。

(略)

いざ改題してみると、「惜しいなア、『全人』だけの方が奥ゆかしいなア」という気も起ります。万事に未練の多い私です。」

【図-1】玉川学園機関誌の系譜図

2.機関誌『全人』

『全人』第800号(2015年12月発行)の「『全人』でたどる玉川の原点」に次のような記述がある。

『全人』は、創刊誌を継続刊行している雑誌としては日本で108番目に古い雑誌(『出版ニュース』2007年統計による)。一私学の機関誌がこれほど長きにわたり出版を守り抜いたのは大変に希有で、800号を重ねた『全人』は玉川学園・玉川大学の誇りです。

・『全人』の判型は創刊以来一時期をのぞき、72年間A5判だったが、2001(平成13)年4月号『全人』No.634でB5判に、平成19年5月号No.706からA4判にリニューアルした

・『全人』の本文にカラーページが登場したのは1999(平成11年)4月号『全人教育』No.610。オールカラーになったのは平成25年5月号『全人』No.772から

A5判の『全人教育』

B5判になった『全人』

表紙のデザイン変更

A4判になった『全人』

オールカラーになった『全人』

また、同誌の「学園日誌」には次のように述べられている。

『全人』は創刊誌が現在も刊行され続けている雑誌として、日本で108番目に古いとのこと。出版部の調査によると、一般誌で“最長寿”の雑誌は『中央公論』(中央公論新社)で1887年創刊。『文藝春秋』(文藝春秋)が1923年創刊というから、1929年創刊の『全人』の息の長さが分かる。

小原國芳と同じ志を持って新教育を開拓しようとする同人への参考となることを願って創刊された『全人』であるが、戦中の混乱期には物資制限で紙確保ができず、休刊を余儀なくされた。しかし、終戦後わずか5カ月後にはザラ紙で再刊。思想統制に屈することもなく、ひたすら信念を強く理想を求め、新教育の意見発表の場として機関誌の使命を全うし続けた。創刊からの指針を貫き、教育の実践報告の場として、よくここまで号を数えた。本学の誇りである。

3.近年の『全人』

『全人』がオールカラーになったのは2013(平成25)年5月号の第772号からで、その号から以下のような特集が開始された。

| 号数 | 年月 | 特集 |

|---|---|---|

| 772 | 2013・5 | ロボカップジャパンオープン2013東京 玉川で開催! |

| 773 | 2013・6 | 教育の今 |

| 774 | 2013・7/8 | 玉川の国際教育 |

| 775 | 2013・9 | 自然の尊重 |

| 776 | 2013・10 | 本を読む |

| 777 | 2013・11 | 観光教育の明日 |

| 778 | 2013・12 | 学びを社会へ |

| 779 | 2014・1 | 2014年4月芸術学部新生! |

| 780 | 2014・2 | 音楽のある学校 |

| 781 | 2014・3 | 科学する心 |

| 782 | 2014・4 | 玉川のミツバチ研究 |

| 783 | 2014・5 | 新しい玉川2014 |

| 784 | 2014・6 | がんばる課外活動 |

| 785 | 2014・7/8 | 育つ育てる育ちあう |

| 786 | 2014・9 | 学園を守る |

| 787 | 2014・10 | グローバルリーダーを育てる |

| 788 | 2014・11 | 玉川学園と小田急線の85年 |

| 789 | 2014・12 | 健やかな身体 |

| 790 | 2015・1 | 仕事の就き方 |

| 791 | 2015・2 | きれいな心 よい頭 つよい体 |

| 792 | 2015・3 | 玉川大学の英語教育 |

| 793 | 2015・4 | 伝える力を育てる |

| 794 | 2015・5 | 大学教育棟 2014とアクティブ・ラーニング |

| 795 | 2015・6 | バイリンガルプログラムBLES 来春開設! |

| 796 | 2015・7/8 | 玉川の研究所 |

| 797 | 2015・9 | 玉川の学外施設 |

| 798 | 2015・10 | がんばるK-12クラブ活動 |

| 799 | 2015・11 | 通大のスクーリング |

| 800 | 2015・12 | 『全人』でたどる玉川の原点 |

| 801 | 2016・1 | コスモス祭2015 |

| 802 | 2016・2 | グローバル時代のアクティブラーニング |

| 803 | 2016・3 | 「食べる」は大切 |

| 804 | 2016・4 | 玉川の教育連携 |

| 805 | 2016・5 | CHALLENGE! TAMAGAWA ADVENTURE PROGRAM |

| 806 | 2016・6 | 科学の扉 |

| 807 | 2016・7/8 | ICT活用で広がる学び |

| 808 | 2016・9 | ELFで世界へ |

| 809 | 2016・10 | 子どもと読書 |

| 810 | 2016・11 | STEMの学び |

| 811 | 2016・12 | 本物に触れる 玉川大学教育博物館 |

| 812 | 2017・1 | 玉川大学の教員養成 |

| 813 | 2017・2 | 身体で表現する |

| 814 | 2017・3 | キャリアの学びと就職活動 |

| 815 | 2017・4 | 書く力 |

| 816 | 2017・5 | 留学が可能性を広げる |

| 817 | 2017・6 | 玉川のロボット教育と研究 |

| 818 | 2017・7/8 | 玉川のバイリンガル教育 |

| 819 | 2017・9 | プロジェクトに学ぶ |

| 820 | 2017・10 | 学園を支える |

| 821 | 2017・11 | 大学院で学ぶ |

| 822 | 2017・12 | デンマークと玉川 |

| 823 | 2018・1 | 探究型学習の可能性 |

| 824 | 2018・2 | 音楽教育の伝統 |

| 825 | 2018・3 | 聖なるものに学ぶ |

| 826 | 2018.・4 | いきものに親しむ |

| 827 | 2018.・5 | 変わる大学 |

| 828 | 2018.・6 | 美術のじかん |

| 829 | 2018・7/8 | 未来をひらくツーリズム |

| 830 | 2018・9 | 世界の課題を考える |

| 831 | 2018.10 | SUMMER SCHOOL 2018 |

| 832 | 2018.11 | 本が好き |

| 833 | 2018.12 | 労作のこころ |

| 834 | 2019.1 | 家族のかたち |

| 835 | 2019.2 | シュナイダーと玉川のスキー |

| 836 | 2019.3 | AI時代の知性 |

| 837 | 2019.4 | SGHの歩み |

| 838 | 2019.5 | 学園創立90周年 |

| 839 | 2019.6 | TAPで学ぶ |

| 840 | 2019.7/8 | 多様性を考える |

| 841 | 2019.9 | ジョン・グールドの鳥類図譜 |

| 842 | 2019.10 | クラブ活動のリーダーたち |

| 843 | 2019.11 | IB Programmes at Tamagawa |

| 844 | 2019.12 | 楽しいサイエンス |

| 845 | 2020.1 | 働き方のいま |

| 846 | 2020.2 | 創立90周年記念式典 玉川の集い 開催報告 |

| 847 | 2020.3 | 経営学の視点 |

| 848 | 2020.4 | 学び続ける教師 |

| 849 | 2020.5 | 学びの融合へ |

| 850 | 2020.7 | セーフティ&セキュリティ |

| 851 | 2020.8 | 哲学との出会い |

| 852 | 2020.9 | 玉川の碑・像 |

| 853 | 2020.10 | Japanese Culture |

| 854 | 2020.11 | 歴史に学ぶ |

| 855 | 2020.12 | 遠隔授業の実践 |

| 856 | 2021.1 | 健やかな心身 |

| 857 | 2021.2 | 算数・数学に親しむ |

| 858 | 2021.3 | 玉川なまえ辞典 |

| 859 | 2021.4 | 玉川の挑戦 |

| 860 | 2021.5 | 全人教育100年 |

| 861 | 2021.6 | 菌学への招待 |

| 862 | 2021.7/8 | 玉川のものづくり |

| 863 | 2021.9 | Artsで社会をつなぐ |

| 864 | 2021.10 | 土と生きる |

| 865 | 2021.11 | 未来の人材 |

| 866 | 2021.12 | ESTEAM教育の展望 |

| 867 | 2022.1 | ELFの可能性 |

| 868 | 2022.2 | 脳科学の扉 |

| 869 | 2022.3 | 玉川の輝き2021 |

| 870 | 2022.4 | 親子をかんがえる |

| 871 | 2022.5 | これからの玉川 |

| 872 | 2022.6 | 地域にかかわる |

- 2020(令和2)年6月号は、コロナウィルス感染症の蔓延により休刊。

その代わりに、その年は通常の7/8月合併をやめて7月、8月にそれぞれ刊行。

最近の『全人』は、「特集」にはじまり「TAMAGAWA GAKUEN NEWS」、「TOPICS」、「連載」と続く構成になっている。「連載」(不定期連載も含む)には、「EDUCATION REPORT」、「故きを温ねて(ふるきをたずねて)」、「生涯学べ」、「研究エッセイ」、「研究室訪問」、「玉川の先輩を訪ねて」、「K-12海外交流校レポート」、「数字でみる玉川」、「Teaching @ Tamagawa」、「玉川玉手箱」、「玉川発見伝」、「教育探訪」、「キャリアナビゲーション」、「学園日誌」、「Book Review」、「教育博物館館蔵資料紹介」、「玉川の仲間たち」などがある。オールカラーになったこともあり、記事の内容の充実だけでなく、多くの写真でさまざまなことを表現することが可能となり、読者にとって大変見やすい機関誌となっている。

参考

『全人』に掲載された「故きを温ねて」、「玉川の丘、再発見!」、「玉川の丘めぐり」

(いずれも 文=白柳弘幸 第634号の「故きを温ねて」のみ 文=山口高弘)

- ●「故きを温ねて」

2001(平成13)年4月号の第634号から連載開始

2007(平成19)年4月号の第705号で連載終了

| タイトル | 内容 | |

|---|---|---|

| 1 | 第1回入学生数111名、教職員18名。 少ない人数ながら、大きな理想に燃えての出発でした。 |

開園入学式 |

| 2 | 玉川学園の校歌などは日本一の校歌ではないかと思ったりいたします。(『日本の唱歌』講談社文庫より) | 校歌 |

| 3 | 少年たちに告ぐ。喜んで、困難を友としてよ。微笑みを以って辛苦を迎えてよ。やろうよ。 | 玉川学園機関誌 |

| 4 | 購買部の仕事は、生きた商業、計算、社会学、経済学、簿記、更に理科すら学べるのです。(『玉川塾の教育』玉川大学出版部刊より) | 購買部 |

| 5 | 大思想家たちの偉大な思想に触れてよ。苦しい中から、思い切った図書館を工夫する理由だ。(『學園日記』第2號より) | 図書館 |

| 6 | デンマーク体操学校を見せてもらいました。全く驚嘆しました。「これだ!」と脳裡に強く刻みつけられました。 (『基本体操』玉川大学出版部刊より) |

デンマーク体操 |

| 7 | 丘の禮拜堂、それは學園の眼玉であり、塾の心臓であるものが出來上がりました(『學園日記』第15號より) | 礼拝堂 |

| 8 | こゝを敎育道場にと念じて居ます私たちは「松陰橋」と名づけました。(『學園日記』第5號より) | 松陰橋 |

| 9 | 何といふ有難い感激にみちた除夜でしたろう!全く生涯を通して、最大の神祕と感激の興へられた夜でした。 (『學園日記』第7號より) |

大晦日の大焚火 |

| 10 | 明くれば一月一日。フシギなほどの美しい澄み切つた空、曉の空の神祕、初日の出の眞紅、その壯嚴。(『學園日記』第7號より) | 行事教育 |

| 11 | 「世界一」ということは、全く私にとっては偉大なる教育力であり、力強い魅惑なのです。(『シー・ハイル』玉川大学出版部刊より) | ハンネス・シュナイダー |

| 12 | 「荘厳ミサ」のラテン語を丸暗記です。楽譜百二十頁。歌いこなすのに三年かかりました。 (『ベートーヴェンを慕いて』玉川大学出版部刊より) |

音楽教育 |

| 13 | お父さまも、お母さまも、全く、子供に生まれかわって!生きた芸術でした。道徳でした。宗教でした。 (『全人教育』第178号より) |

小学部運動会 |

| 14 | 百聞は一見に如かず、しかも百見は一労作に如かずと思います。かくてこそ真の科学振興も達成されるのです。 (『玉川教育』1963年版 玉川大学出版部刊より) |

ミツバチ研究 |

| 15 | 歌は人生に潤いと励ましを与えてくれます。人生に歌がなかったら、どんなにか、それは殺風景なものでありましょう。 (『愛吟集』序文 玉川大学出版部刊より) |

合唱コンクール |

| 16 | 殆んど自学だった私は、職を持ちながら勉強せねばならない諸君の苦しい境遇に対して聊かでも理解と同情が出来る。通信大学をはじめた大きな理由である。 (『玉川教育』1960年版 玉川大学出版部刊より) |

通信教育 |

| 17 | 「飛行機は前例がなくても飛んだじゃないか。アメリカでも前例前例というのか」(『教育一路』日本経済新聞社刊より) | パイプオルガン |

| 18 | 大宇宙の尺度から見れば、我々の五十年はあまりに短く瞬時と申してよいかも知れません。 (『全人教育』第389号より) |

玉川学園創立50周年記念式典 |

| 19 | 実に塾教育は日本教育の世界への誇りであります。 (『玉川教育』1960年版 玉川大学出版部刊より) |

松下村塾 |

| 20 | 何といっても、大学一年生たちが一千三百五十名。一人のこらず総員の「第九」。(『全人教育』第257号より) | 音楽祭 |

| 21 | 私には「學校劇」といふ名前をつけた處に深い意味を見出したいのである。(『學校劇論』イデア書院刊より) | 学校劇 |

| 22 | 夢と幻を追ふ若き人でありませうや! (『シュナイダーとアールベルクスキー術』玉川學園出版部刊より) |

ハンネス・シュナイダー |

| 23 | ランバレーネの聖者、シュワイツァー博士は実に、偉大なる「全人」だった。「生命への畏敬」を教え且つ実践した人だった。 (『全人教育』第194号より) |

アルベルト・シュワイツァー |

| 24 | 髪型やネクタイや、シャツやクツ下の色、問題は沢山あります。すべてが人格の表現であり、「人」が表れます。 (『母のための教育学』 玉川大学出版部刊より) |

玉シャツ |

| 25 | 先生は玉川シヤツといふのを發明されたが、他とちがふところは、バンドが見えぬようになつてゐるだけのしかけである。 (『玉川のおやじ』玉川学園出版部刊より) |

玉シャツ |

| 26 | レコードとスピードだけを競う競技など、体育の真の目的にかなったものでしょうか。(『師道』玉川大学出版部刊) | 屋内プール |

| 27 | 敎科書、掛圖、玩具、敎具の蒐集及び工夫。明治初年や維新前の古い敎科書や諸種の珍本を寄贈してくださる方々があります。 (『學園日記』第2號より) |

教育博物館 |

| 28 | 貧乏で、なかなかに、紙を買ってもらえなかった私は、汐の引いたあとのきれいな砂浜でよく練習いたしました。 (『書と絵 小原國芳先生』玉川大学出版部刊より) |

小原國芳の書 |

| 29 | 特に、目立ってステキなのは中学生のタムブリング、大芸術でさえありました。(『全人教育』第292号より) | 体育祭でのタンブリング |

| 30 | オーストリア・スキーをスキーの一つの理想像として、その本質にまで肉薄するするのが本書の編集意図であった。 (『シー・ハイル』玉川大学出版部刊より) |

『シー・ハイル』 |

| 31 | 「同胞諸兄! 黎明は來ました。 き上がらうではありませぬか。美しい日本が生れますために!」 き上がらうではありませぬか。美しい日本が生れますために!」(『敎育立國論』玉川學園出版部刊より) |

新生日本教育研究会 |

| 32 | 汗の人、勞働の人、腕の人!でありたいのです。百丈禪師ではありませぬが「一日不作 一日不食」です。 (『玉川塾の敎育』玉川學園出版部刊より) |

一日不作 一日不食 |

| 33 | 現在幼稚園、小學校、中學校とで約百名の生徒がゐますが、將來この志業を完成するには大學敎育まで一貫してやらねばなりませぬ。 (『東京日日新聞(現在の毎日新聞)昭和4年4月24日号』より) |

玉川大学開設 |

| 34 | 人生の神秘的な因縁を感謝する。お互い、師匠と呼ばれ、弟子と呼ばれるふしぎな因縁を感謝する。(『全人』第32号より) | 玉川大学第1回卒業式 |

| 35 | 自然の懷で 寺子屋式の玉川學園 生徒と塾生が 居を共に勞作に汗を流して(『時事新報』昭和4年4月24日号より) 居を共に勞作に汗を流して(『時事新報』昭和4年4月24日号より) |

玉川学園の創立 |

| 36 | この学校から聖書が追放されることがあったら・・・・・・、この学校はつぶれてしまっていいと思っております。 (学園史料室所蔵の小原信先生講話テープより採録) |

小原信先生の講話 |

| 37 | 教室は教室の中だけではありません。地球上のあらゆるところが、宇宙の総てが、教場なのです。 (『教育とわが生涯』南日本新聞社編より) |

メキシコ親善使節団 |

| 38 | 学園前の小田急駅、改築なりて、今朝から橋上の駅舎で営業開始。 (『玉川学園報』第137号より) |

玉川学園前駅 |

| 39 | 日本の敗色が深まっていく44年の夏・・・・・・切迫した空気のなかで流れた第九は格別の感動をもたらしたことだろう。 (『朝日新聞』平成15年12月21日号の「天声人語」より) |

第九(出陣学徒壮行音楽会) |

| 40 | この青空教室を通じて、カナダと日本の間に心と心を繋ぐ絆を作りたいと思います。(『全人教育』第328号より) | カナダナナイモ校地 |

| 41 | 礼拝堂もグラウンドも狭くなり、幼小中高大それぞれの校舎および施設も老朽あり狭隘ありで、改築整備を迫られている。 (『全人教育』第320号より) |

記念グラウンド |

| 42 | 終電車が通ってから始発が通るまで、わずか四時間・・・・・・非常に効率の悪い仕事をしなくてはなりません。 (『全人教育』第455号より) |

新松陰橋 |

| 43 | 自學自律の敎育には絶對に兒童のための百科全書が生まれねばならぬ。お前ひとつやつて見ないか。(『教育日本』第84号より) | 『兒童百科大辭典』 |

| 44 | 玉川トーテムポールはハイダ族の中でタカ族に属する紋章を持つ。 (「玉川イーグル クレスト トーテムポール」パンフレットより) |

トーテムポール |

| 45 | 二月十七日の、丁度ペスタロツチー先生の紀念日に、玉川學園校舎の 行式を行ひました。(『イデア』第72號より) 行式を行ひました。(『イデア』第72號より) |

学園建設 |

| 46 | 水道工事もいよいよ完成。これで長い間なやまされていた水キキンから救われます。(『全人教育』第128号より) | 大井戸が完成 |

| 47 | 玉川っ子の中からも、ゼヒ、一人の日本のアンダーセンが出てほしいと祈心になることでした。 (『世界教育行脚』玉川大学出版部刊より) |

アンデルセンと子どもたちの像 |

| 48 | 二十万坪の玉川としては、せめて十個の銅像が、欲しかったのです。・・・・・・幼稚部は言うまでもなくフレーベル。 (『全人教育』第311号より) |

フレーベル座像 |

| 49 | 芸術科は独立して、その中に音楽、美術、演劇舞踊と三つが花咲き出したことは最近の喜びの一つです。(『全人教育』第192号より) | 芸術教育 |

| 50 | 日本では卑しく思つてる「勞」の字を尊いものにしたいのです。・・・・・・「作」は作業の作でなくて、創作の作にしたいのです。 (『玉川塾の教育』玉川大学出版部刊より) |

印刷部 |

| 51 | 眞知を得るために、お互は勞作をするのである。・・・・・・それらを深い高い學問の對象として欲しい。(『學園日記』第4號より) | 第1回労作教育修養会 |

| 52 | 十三日には正式に一行を玉川に招待・・・・・・體育館と秀吉の一夜城式の大スピードのスタンドの祝ひを兼ねて、開館式。 (『學園日記』第28號より) |

デンマーク体操チーム |

| 53 | 小原國芳先生は、大きな世界的な視野で眺めると・・・・・・・田園教育塾の一連の創立者たちの一人であります。 (『全人教育』第389号より) |

オットー・F・ボルノー |

| 54 | 全く、日本中が虚脱状態に襲われました。ホントにポカーンとなってしまいました。・・・・・・・私は運動会を思い立ちました。 (『小原全集・身辺雑記(3)』より) |

戦後第1回運動会 |

| 55 | こども繪入百科辭典。これこそ、新敎育四十年間の大きな願いの一つでした。(『全人』第21号より) | 『玉川こども百科』 |

| 56 | 三角点の麓に!八〇〇名収容の堂々のもの。二カ年かかりましたが、ステキ。(『全人』第283号より) | 中学部野外劇場 |

| 57 | みんなで楽しく、いつでも、だれでも歌えるものをと、三十年来育てはぐくんできました。 (「玉川学園創立30周年記念音楽祭パンフレット」より) |

玉川学園創立30周年記念行事 |

| 58 | 健康院の開院式・・・・・・・眺望のよいところへ出来上がりました。堂々と。(『全人教育』第132号より) | 健康院 |

| 59 | 苦しい借金ではあるが、やはり、こしらえてよかったと、みんなで喜び合うことです。(『全人教育』第190号より) | 大体育館 |

| 60 | 現代の婦人雜誌界を見渡してみるのに・・・・・・・到底、良家庭なぞに置かれないものが餘りに多いではありませぬか。 (『女性日本』創刊號より) |

女性日本 |

| 61 | 「全人」がこれで終わるかもしれませぬ。 (『全人』昭和19年6月号より) |

「全人」の休刊 |

| 62 | ホントの宗教教育の貴重な材料にしたくてたまらぬのです。 (『全人教育』第332号より) |

イコン展 |

| 63 | 91歳「死すとも教壇を離れず」 (『朝日新聞』昭和52年8月2日の夕刊より) |

小原國芳 |

| 64 | 親と別れて三日なり四日なり生活すると、かえって親子の愛情も深まり、子どもなりにも親のありがたさをわかってくれるそうです。 (『保育内容の研究』玉川大学出版部刊より) |

幼稚部の合宿 |

| 65 | 二十七、二十八日。はじめて、玉川で大肚にやってみました。遠く北海道からもカゴシマからも。(『全人教育』第292号より) | 玉川学園幼児教育講習会 |

| 66 | 東奔西走、南船北馬、年々、一萬哩以上の講演行脚もいたしました。 (『敎育立國論』玉川出版部刊より) |

教育行脚 |

| 67 | 美しいクリスマスツリーは、可愛いゝ園兒達や、元氣のいゝ小學部の少年少女達を喜ばせるに充分でした。(『學園日記』第7號より) | クリスマスツリー |

| 68 | これだ、これ!これに東京の子供たちをブッつけて鍛えてやるんだ (『全人教育』第162号より) |

スキー学校 |

| 69 | やはり、一仕事、五十年はかかるのだと、ただただ泣けて泣けて仕様がなかったのです。(『全人教育』第235号より) | 『第九』全楽章の演奏 |

| 70 | これらの先導者達に榮譽あれ! all honor to these pioneers! (『連合國軍最髙司令官に提出されたる米國敎育使節團報告書』国立公文書館より) |

米国教育使節団来園 |

| 71 | 地球は私たちの故鄕です (『全人』第9号より) Erde ist unsere Heimat. (『全人』第47号より) |

ヴェルナー・チンメルマン |

- ●「玉川の丘、再発見!」

2007(平成19)年5月号の第706号から連載開始

2010(平成22)年4月号の第738号で連載終了

| タイトル | ||

|---|---|---|

| 1 | 「夢」を「目標」へ | 玉川ソーラーチャレンジプロジェクト |

| 2 | 観察から研究へ | 玉川大学ミツバチ科学研究施設 |

| 3 | 宇宙との出会い | スターレックドーム |

| 4 | 「感じる」から始まる | 玉川の環境教育 |

| 5 | コスモスと玉川学園 | 世界初の黄色コスモス |

| 6 | 大学の知を商品開発に | ウッドペイント |

| 7 | 達成感がたまらない | 風車コンテスト |

| 8 | LEDの可能性を求めて | 光植物生理学実験室 |

| 9 | 愛の精神 | 7年生のゴミ拾い当番 |

| 10 | キャンパスを彩る10種類1,300本 | 玉川学園の桜 |

| 11 | 継続は力なり | 継続学習センター |

| 12 | 実践体験的英語学習 | 8年生カナダ研修 |

| 13 | 開拓者たれ! | 量子情報科学研究センター |

| 14 | 心と身体を鍛える | 6年生林間学校 |

| 15 | 道路の下の力持ち | 1,860mの共同溝 |

| 16 | 気分は昆虫学者 | 低学年サマースクール |

| 17 | 新しい風景の誕生 | Tamagawa Skywalk |

| 18 | 夢中で取り組む学習 | 4年生社会科「大昔のくらし」 |

| 19 | 「自然の尊重」を求めて | 玉川大学学生環境保全委員会 |

| 20 | 菌は金なり | 菌学応用研究センター |

| 21 | 自らの糧に | 通信教育部博物館実習 |

| 22 | 真理の探究者 | 高学年校舎「アテネの学校」 |

| 23 | 豊かな自然の中で | 丘めぐり |

| 24 | キリストの教えに従い | 礼拝堂とチャペル |

| 25 | 敎師は水車 | 職員室のない校舎 |

| 26 | 野に鋤ふるう | 農為國本 |

| 27 | 達成感に支えられて | 高学年自由研究 |

| 28 | 受くるより与うるは幸いなり | エコキャップ活動 |

| 29 | 24時間の教育 | eエデュケーション |

| 30 | 去年今年を貫く | 創立80周年記念式典 |

| 31 | 学ぶ力 | 卒業プロジェクト |

| 32 | 220の体験 | 環境フィールド学習 |

| 33 | 得意は「くつばこ」 | 幼稚部美化労作 |

- ●「玉川の丘めぐり」

2010(平成22)年5月号の第739号から連載開始

2013(平成25)年4月号の第771号で連載終了

| タイトル | |

|---|---|

| 1 | 創立者の息づかいが伝わる「小原記念館」 |

| 2 | 礼拝を支え続ける「パイプオルガン」 |

| 3 | 玉川の夏の風物詩「通信教育部夏期スクーリング」 |

| 4 | 師弟同行の精神が息づく「咸宜園」 |

| 5 | 学園の歩みとともに発展「体育祭」 |

| 6 | 学生の活動の成果を披露「コスモス祭」 |

| 7 | 感謝と祈りを捧げる「クリスマス礼拝」 |

| 8 | 創立者からのメッセージ「困難を友として」 |

| 9 | 自学自律の教育「玉川学園展」 |

| 10 | 門出を祝う「卒業式」 |

| 11 | 今日からは玉川っ子「玉川の入学式」 |

| 12 | 共通校舎完成20年「No vision,the people perish.」 |

| 13 | 教育博物館「シュヴァイツァー博士のメッセージ」 |

| 14 | 全100巻を刊行『玉川こども百科』 |

| 15 | ブック来園80年「デンマーク体操」 |

| 16 | 歌い継がれて80年「北原白秋と運動会歌」 |

| 17 | 年末に響く歓喜の歌声「第九と玉川学園」 |

| 18 | 創立以来の祈りの場「聖山」 |

| 19 | 近代教育の礎「ペスタロッチー全集」 |

| 20 | 緑豊かなキャンパス「1本を私の木に」 |

| 21 | 時代を超えて歌い継ぐ「玉川学園校歌」 |

| 22 | 知識基盤社会を担う「工学部開設50周年」 |

| 23 | 能率高き教育「電子黒板の利用」 |

| 24 | 平成の大改修終わる「玉川学園礼拝堂」 |

| 25 | 音楽の生活化に「愛吟集」 |

| 26 | 競争相手は大空と大地「玉川学園体育祭」 |

| 27 | 精読と同時に多読を「讀書萬巻始通神」 |

| 28 | マリア様の崇高なお顔「聖母子像」 |

| 29 | 地球の三分の一が見えるぞ「経塚山」 |

| 30 | とても美人の観音様です「聖観音像」 |

| 31 | 丘の上の教会「礼拝堂の鐘」 |

| 32 | 一画多い「夢」 |

- ●「故きを温ねて」

2013(平成25)年5月号の第772号から連載開始

2022(令和4)年5月号の第871号で連載終了

| タイトル | キーワード | |

|---|---|---|

| 1 | ロボット研究につながる創立者の想い 受け継がれるあこがれへの挑戦 |

自由研究 |

| 2 | 創立者小原國芳の遺した玉川教師訓 | 玉川教師訓 |

| 3 | ―地球は私たちの故鄕です チンメルマン博士と玉川学園 |

ヴェルナー・チンメルマン |

| 4 | 自然を感じる森の幼稚園 | 自然体験 |

| 5 | 「自学自律」を支える創立者小原國芳の児童書出版 | 児童書出版 |

| 6 | 玉川学園留学生部発足「日本人學生と共に塾内に起居」 | 玉川学園留学生部 |

| 7 | 「ホントの知育を成就せんが爲に勞作敎育が必要」 | 労作教育 |

| 8 | 「眞の人間をつくる爲に藝術敎育を高調する」 | 芸術教育 |

| 9 | 尊い玉川精神を培う玉川学園校歌 | 玉川学園校歌 |

| 10 | 「實驗觀察により科學的研究の方法を授ける」 | 実験観察 |

| 11 | 観察と記録を繰り返す玉川のミツバチ研究 | ミツバチ研究 |

| 12 | 「日本敎育への第一の祈りを」兒童圖書室の建設 | 図書館 |

| 13 | 「労作教育の悦びはまた格別」咸宜園模築落成 | 咸宜園 |

| 14 | 幼稚部の野外活動「宇宙すべてが教室だと思って」 | 幼稚部の野外活動 |

| 15 | 「全人」がこれで終わるかもしれませぬ | 玉川学園機関誌『全人』 |

| 16 | 亞細亞の外交は玉川の丘から | 留学生 |

| 17 | 『玉川學園前!』『玉川學園前!』と呼ぶ驛員の聲 | 玉川学園前駅 |

| 18 | 純粹なる立場より、特に體操の普及を冀求する | デンマーク体操 |

| 19 | 生涯学び続ける姿勢を示した創立者の『贈る言葉』 | 小原國芳の贈る言葉 |

| 20 | 私共は「健康院」と呼びます | 健康院 |

| 21 | 「一日も若いころから!特に、歌と言葉」 | 国際教育 |

| 22 | 神様に聞いて頂く気持ちで | 競演合唱祭 |

| 23 | 實に讀書は知識開拓の門戸 | 図書館 |

| 24 | お互、尽くすことです。お互、理解することです | 英語体験 |

| 25 | 敎育研究所の誕生 | 教育研究所 |

| 26 | 今日から太平洋は段々小さくなるでしょう | カナダ・ナナイモ校地 |

| 27 | 学園の山々、丘々にこだまする、あの太鼓の響が・・・・・・・ | 鼓響とクラブ活動 |

| 28 | 授業なぞは誰一人、一分の遅刻もないすばらしさ | 通大スクーリング |

| 29 | 玉の方がわかりやすいし書きやすい | 校名の由来 |

| 30 | メイメイの生命となるものが潜んどる | 大学文化祭 |

| 31 | 學問と技術とこの二つが揃った人間を育成したい | 工場実習生の自由研究 |

| 32 | 食べるということは大事なことだよ | 塾食堂 |

| 33 | 天国に居るのではないか度自分の耳を疑う | クリスマス・キャロル隊 |

| 34 | 今迄の我慢が一時に爆發して恐ろしく大きな聲で萬歳を連呼 | 玉川学園創立の年、小学生が富士登山 |

| 35 | 自然に対する敏感なる感性の培養 | 丘めぐり |

| 36 | よりよい教育をするための武器として機械を活用するのです | ティーチング・マシーン |

| 37 | 外國語の力なしには絶對的に學問は深まらない | 英米文学科の設置 |

| 38 | 子供たちにとりては無限の知識の庫 | 百科辞典の刊行 |

| 39 | 自分の手でつくりませう、作り方を工夫しませう | 模型飛行機製作 |

| 40 | 博物館も建設したい | 教育博物館 |

| 41 | 敎師は水車でなければならないです | 教師道 |

| 42 | 舞踊を通して、子供たちの情操を思う存分伸ばしてやりたい | 舞踊教育 |

| 43 | 眞知を得るために、お互いは勞作をする | 労作教育 |

| 44 | 綴方の本質は文字を通しての自己表現 | 国語教育 |

| 45 | 留学生ハ悉ク日本学生ト同室 | 在学生の約1/4は留学生 |

| 46 | 神なき知育は知恵ある悪魔をつくることなり | 神なき知育は知恵ある悪魔をつくることなり |

| 47 | 広く世界を知ったホンモノの日本人を目ざしての全人教育 | 国際教育 |

| 48 | 全学園、二学期間にわたる徹底的な満洲研究 | 総合研究 |

| 49 | 七月二日(火)晴。今日から購買部は店を開いた。 | 購買部 |

| 50 | 大学の先生をヨソからばかり頂いとるワケにも行きませぬ | 大学院 |

| 51 | 君の体操が始まったよ | デンマーク体操 |

| 52 | ホンモノと出会う | 本物に触れる |

| 53 | 朗らかな調子を子供達はきつと喜んでくれる | 輪唱曲「蛙の合唱」 |

| 54 | ランシングと小原信 | 宗教教育 |

| 55 | 朝から辨當携へて、學園の丘から野に | 自然尊重の教育 |

| 56 | 聖山の中腹に、全く堂々と | 文学部校舎(大学2号館) |

| 57 | もっと自由に大膽に、子供らしく純に率直に | 美術教育 |

| 58 | 小原國芳のおもてなし | 小原記念館お客の間 |

| 59 | 無理にも、美しい心を發心して下さい | 礼拝献金 |

| 60 | よく旅行もしました | 校外学習と師弟同行 |

| 61 | 少年國芳の読書体験 | 読書 |

| 62 | 自らつかんだ知識は貴い | 体験 |

| 63 | 二十四時間敎育を理想 | 塾教育から24時間の敎育へ |

| 64 | スキーを通して友好親善 | スキーによる国際交流 |

| 65 | 子供達一人一人が充分に生かされた有意義な学習 | 教育機器の導入 |

| 66 | ホントの姿を知りたい爲に行くのだ | 海外視察 |

| 67 | 共に学び、共に遊び、共に歌い、共に働き、特に共に食べる | 学長とのクラス懇談会 |

| 68 | ガンバリの魂を与えて頂いた | 小原國芳 勉学の道 |

| 69 | 愉快にやっているということ | 自由研究 |

| 70 | 教科書、掛圖、玩具、敎具等の蒐集 | 教育博物館 |

| 71 | 青年國芳の課外活動 | 課外活動 |

| 72 | 学問を掘って行く掘り方が尊いのだ。究めて行く力が尊いのだ。 | 自由研究 |

| 73 | 少年國芳のサイエンス | 理科実験 |

| 74 | 夢を實現せんがための斷えざる努力 | 継続しての探求 |

| 75 | 終わりまで忍ぶものは、救わるべし | 「新敎育30年・玉川學園創立20年・玉川大學創設・小原先生還暦 記念會」 |

| 76 | 全人教育+グローバルな思考力 | 経営学部の設置 |

| 77 | 26歳青年國芳、学級担任となる | 香川県師範学校に着任 |

| 78 | デンマーク研究発表会を通して | デンマーク研究発表会 |

| 79 | 36歳國芳、震災に遭う | 関東大震災後、砧村の新天地へ |

| 80 | 青年國芳、哲学を志す | 京都帝国大学へ進学 |

| 81 | 小原國芳、ペスタロッチ賞受賞 | ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ |

| 82 | いはんや、お國のためなんだ | 内閣情報局から映画撮影の依頼 |

| 83 | 世界の共同舞臺に立つて文化建設 | 歴史教育 |

| 84 | 運命は内からも働く。自己の運命の開拓者であってくれ | 通信教育 |

| 85 | 汝の若き日に汝の造り主を覚えよ | 礼拝講話 |

| 86 | 青年國芳、代数に苦戦する | 苦学力行 |

| 87 | 小原國芳氏の一生の事業を援助 | イデア書院創設 |

| 88 | 開拓者たれ! | 開拓者精神 |

| 89 | 全人教育の原点 | 「全人教育」を創唱して100年 |

| 90 | 自ら掴み、發見し、學ぶ敎育に | 探究学習 |

| 91 | 農学部のものづくり | ハチミツとアイスクリーム |

| 92 | 眞の人間をつくる爲に、藝術敎育を高調する | 芸術教育 |

| 93 | 植林とは山に木を植えるほか心へ木を植える | 植林 |

| 94 | 少年國芳、英語と出会う | 英語 |

| 95 | ホントの知育を成就 | 労作教育 |

| 96 | 眞の平和建設は相互の理解からである | 国際理解教育 |

| 97 | 敎育研究所の誕生 | 教育研究所 |

| 98 | それは2人の生徒から始まった | ブラスバンド始まる |

| 99 | 小原國芳の父と母 | 小原國芳の父と母 |

| 100 | さあさ歌はうよ 玉川音頭 歌にみんなの心がとけて | 駅前にて盆踊り |

参考文献

- 小原國芳著『教育一路』 日本経済新聞社 1976年

- 小原芳明「学園日誌」(『全人』第800号 玉川大学出版部 2015年 に所収)

- 「『全人』でたどる玉川の原点」(『全人』第800号 玉川大学出版部 2015年 に所収)

- 糸川英夫「一讀者としての立場から――全人への今後のお願い――」(『全人』第13號 玉川大學出版部 1950年 に所収)

- 加藤武雄「全人一周年」(『全人』第13號 玉川大學出版部 1950年 に所収)

- 白柳弘幸「玉川学園機関誌『全人』の系譜について」(『玉川大学教育博物館館報』第2号 玉川大学教育博物館 2005年 に所収)

- 白柳弘幸「故きを温ねて」(『全人』第695号 玉川大学出版部 2006年 に所収)

- 白柳弘幸「故きを温ねて」(『全人』第786号 玉川大学出版部 2014年 に所収)

- 白柳弘幸「故きを温ねて」(『全人』第859号 玉川大学出版部 2021年 に所収)

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年