百科辞典

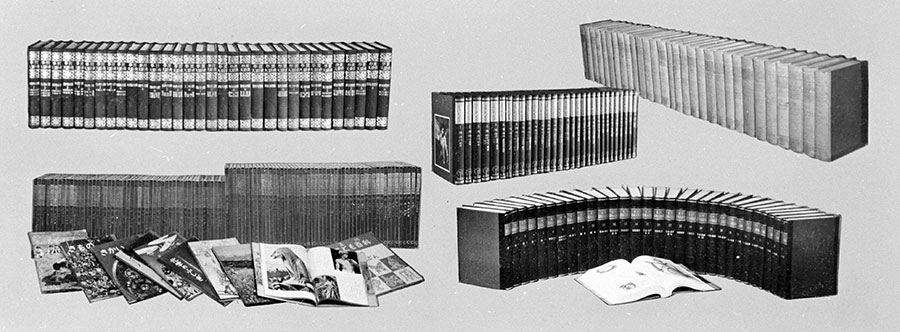

小原國芳は、自学を徹底的に行うためには、体系的な百科辞典が必要であると考えていた。そして1932(昭和7)年、日本で初めて子供向けの百科辞典である『児童百科大辞典』(全30巻、1937年完結)を刊行。以後、玉川大学出版部は『学習大辞典』(全32巻)、『玉川児童百科大辞典』(全30巻)、『玉川こども百科』(全100巻)、『玉川百科大辞典』(全31巻)、『玉川児童百科大辞典』(全21巻)、『玉川新百科』(全10巻)、『玉川こども・きょういく百科』(全31巻)、『玉川百科 こども博物誌』(全12巻)を次々と出版した。

1.出版部の誕生

玉川大学出版部は1929(昭和4)年、玉川学園の創設と同時に「玉川学園出版部」として発足した。その前身は、玉川学園創立者小原國芳によって1922(大正11)年12月25日に設立されたイデア書院。玉川学園出版部はイデア書院を吸収するという形で、それまでの出版活動を受け継ぎながら新しい分野を開拓していった。『教育一路』(玉川大学出版部発行)で小原は次のように述べている。

私学に身を投じた当初から、「出版」と「機関誌」は私学経営に不可欠と考え、実践してきました。

イデア書院時代は小原の事業を支援することを目的として出版が行われていたが、玉川学園創設後は新教育運動や欧米の最新の教育思想を紹介する書籍を刊行するとともに、「全人教育」の普及を担う活動も展開した。「玉川大学出版部」という現在の名称になったのは、1947(昭和22)年で、旧制玉川大学の発足と同時であった。玉川大学出版部は、日本で数少ない大学出版部の一つとして、高等教育関係の研究書や専門書などの教育関係書籍、さらには全集、百科辞典から児童書に至るまで幅広い教育書籍を刊行していることで知られている。

2.日本で初めて子供向けの百科辞典である『児童百科大辞典』(全30巻)を刊行

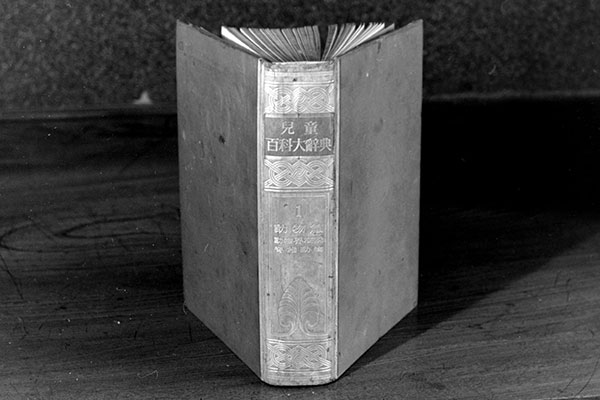

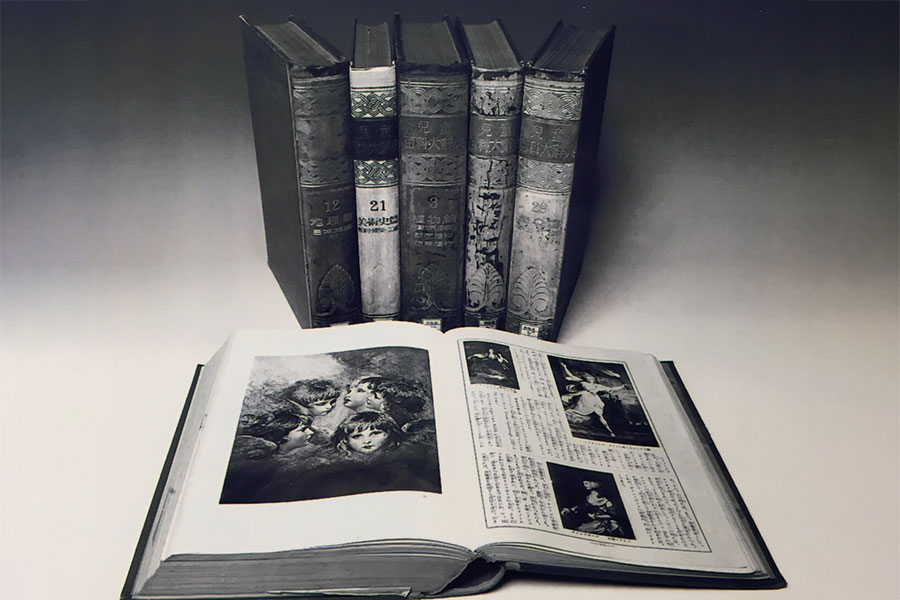

小原國芳は、自学を徹底的に行うためには、体系的な百科辞典が必要であると考えていた。しかし昭和初期には、百科辞典の刊行は、必ず赤字を出して出版社の破産につながるとまで言われるほど危険な事業とされていた。だが小原は、1932(昭和7)年、日本で初めて子供向けの百科辞典である『児童百科大辞典』(全30巻、1937年完結)を刊行する。この『児童百科大辞典』刊行のきっかけとなったのには、小原の恩師ともいえる澤柳政太郎の存在があった。文部官僚や数々の大学の学長を歴任した澤柳は、1917(大正6)年に新教育の実験校として私立の成城尋常小学校を設立、自ら校長となる。そして小原を招聘。その後澤柳は1926(大正15)年に大正大学学長に就任。そして1927(昭和2)年6月には国際会議出席を兼ねた世界教育視察に出発する。同年11月には帰国するのだが、大陸性悪性猩紅熱に罹患し、帰国からまだ日も浅い12月にこの世を去ることとなる。そんな澤柳が海外視察の土産品として小原に贈ったのが、イギリス人アーサー・ミーが編纂したアメリカの児童百科辞典『The Book of Knowledge』(全20巻)だった。そのとき澤柳はこの辞典と共に「自学自律の教育には絶対に児童のための百科全書が生まれねばならぬ。お前ひとつやってみないか」というメッセージを小原へ残している。そしてこの一言から、子供のための百科辞典の編纂事業がスタートすることとなった。

しかし児童向けの百科辞典は、一朝一夕にできるものではなかった。何より欧米では発刊の事例があるものの、日本ではまだ誰も手がけておらず、大人向けの百科辞典の発刊事例がいくつかある程度だった。このような前例のない中での作業が求められたことで、編集作業は困難を極めた。そして小原も大人向けの百科辞典の子供版ではなく、真に子供のための百科辞典の作成を目指そうとしたことで、編集に多くの時間が割かれることになる。後日、教え子の立場から作業に携わった富永次郎は、小原が配本された初版本から数か所のミスを見つけて即座に刷り直しを命じたと語り、小原の出版にかける並々ならぬ情熱を感じたと話している。小原の妥協を許さぬ姿勢により、この百科辞典は30巻構成というスケールの大きな出版事業となった。また昭和初期という時節柄、紙を中心とした資材も枯渇、また価格も高騰しており、編集だけでなく資材の確保にも苦労したという。それでも小原が諦めずに取り組んだのは、「この書の編纂を完了したならば、10個の新学校を創立するに勝る効果を有するであろう」と、澤柳の世界教育視察に同行した小西重直に言われたことが根底にある。子供たちの自学自習には、学校の建設と同時にこれらの教材が必要であるという思いを胸に、小原は幾多の困難を乗り越え、この事業に取り組んだ。そして1932(昭和7)年、第一回配本の『動物篇』が出版されたのである。

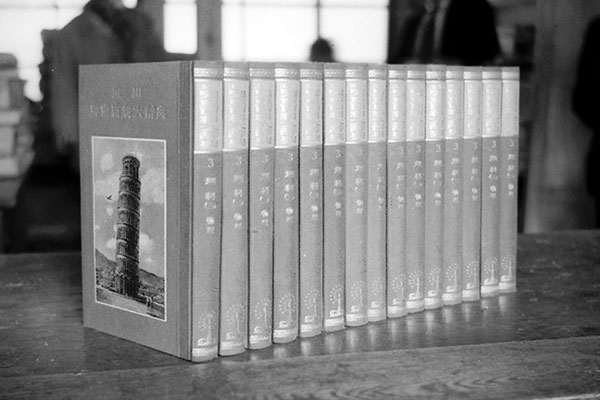

『児童百科大辞典』

『児童百科大辞典』『敎育日本』第84号(玉川学園出版部発行)で、小原がつぎのように述べている。

澤柳先生、小西先生が歐州大戰後の視察から歸り、アメリカ、イギリスの兒童百科大辭典を御土産に下さつて、『自學自律の敎育には絶對に兒童のための百科全書が生れねばならぬ。お前ひとつやつて見ないか。軍艦も師團も必要だが、兒童百科大辭典がないやうでは一等國とはいへない。』とおつしやつて下さつた――それに感激したのであります。その感激と意地とで、是非この無鐵砲を逹成して見たいと考へたのでした。

この後も『児童百科大辞典』は定期的に出版され、最後の『地理篇』を1937(昭和12)年に刊行。こうして日本で最初の30巻という本格的な子供向け百科辞典が完成した。価格は1冊5円。現在の貨幣価値に換算すると1万円前後と決して安くはなかったが、その優れた内容から教育の現場で高い評価を得ることとなる。そしてこの百科辞典は日本に限らず、海外でも多くの支持を得た。発刊当時に日本の統治下にあった台湾で暮らしていた李登輝・元台湾総統も「その頃の私の自慢の蔵書は、日本の…『児童百科辞典』であった」(『台湾の主張』PHP研究所)と、少年時代を回想している(『全人』第677号)。今日でも台湾師範大学ではこの『児童百科大辞典』が保存されている。子供時代に、子供にも理解できる内容で本物に触れるという経験は、その後の自学自習の姿勢に大きな影響を与える。この『児童百科大辞典』の刊行は、日本の児童教育史における重要な出来事となったに違いない。

『児童百科大辞典』

『児童百科大辞典』 『児童百科大辞典』

『児童百科大辞典』『児童百科大辞典』の誕生について、『女性日本』第1号(玉川学園出版部発行)で、小原はつぎのように語っている。

斷片的な項目の寄木細工ではなくて、終始一貫せる大圖書館でございます。

子供たちにとりては無限の知識の庫であり、趣味溢るゝ自學自習書です。

お母さん方には子供の貧る如き質問に應ずる鍵であり、且つお互の再敎育書であります。家庭にとりては、全くステキナ装飾でもあります。幼児などもその挿繪によりて偉大なる自己敎育が出來ると思ひます。先生方にとりては、最上の各科敎授資料大集成です。どんな參考書よりも約二倍の分量を有して居ります。いはんや豊富にして鮮明なる挿繪は斷然スバラシイものです。全く空前の大敎授書です。

『児童百科大辞典』

『児童百科大辞典』『教育とわが生涯 小原國芳』の中の「百科辞典事業」という項に、つぎのような記述がある。

成城、玉川の教師三百人と、父兄の大学教授、出身校の京大の各教授連、友人ら、数百人に専門分野について「これ以上書くことはない」というほど書いてもらった。

児童向きだから、面白いさしえをふんだんに入れる必要がある。「動物編」は特に手間がかかった。ロサンゼルスの玉川分校に連絡して、ライオン園で、ライオンの子供を抱いた写真をとらせた。マレー半島の父兄にも電報を打って、サルが子供を抱いたまま、ヤシの林をとびまわる写真を手配した。ミュンヘン大学に留学中の者には、ハンブルグのハーゲンベック動物園に行って、すべての動物を正面と横から写して送るよう連絡するなど、世界各地の知人を動員した。

(略)

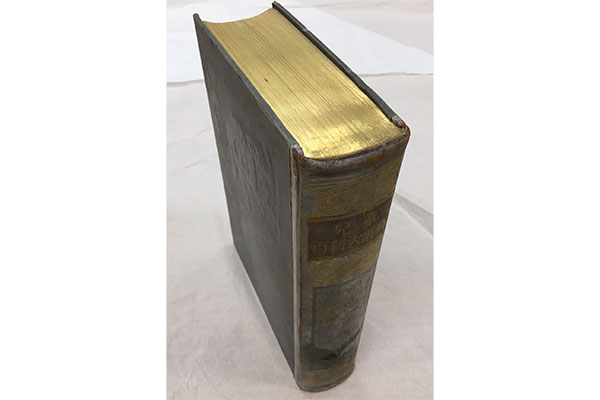

装丁にも「世界一」の器(うつわ)を備えた。インドから輸入の白の皮革。そして「天金」。

印刷屋の社長は「資本は何巻分用意していますか」と心配する。「無一文だが、全国の校長にハガキを出したら、前金の注文が殺到している」というと「前代未聞だ」と驚いた。

この「児童百科」は実によく売れた。

3.百科辞典を次々と刊行

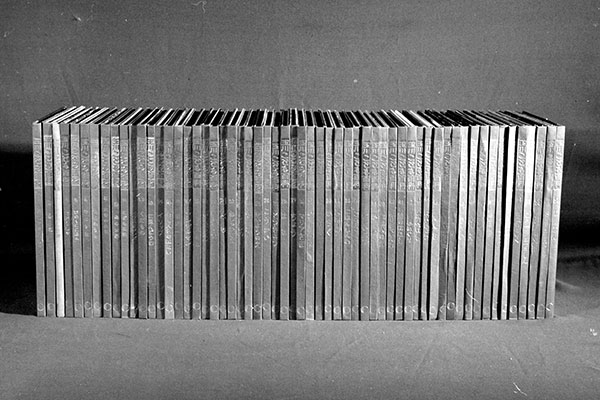

『児童百科大辞典』の刊行につづく子供向け百科辞典の刊行はしばらく期間が空いた。戦後となる1947(昭和22)年に『学習大辞典』(全32巻、1947~1951年)を刊行。それ以降百科事典の刊行がつづく。玉川大学出版部は1950(昭和25)年以降、百科辞典の刊行に力点を置く。1954(昭和29)年より、玉川学園と誠文堂新光社との間での百科辞典類の業務提携がはじまる。出版部の事業出版の発足であった。

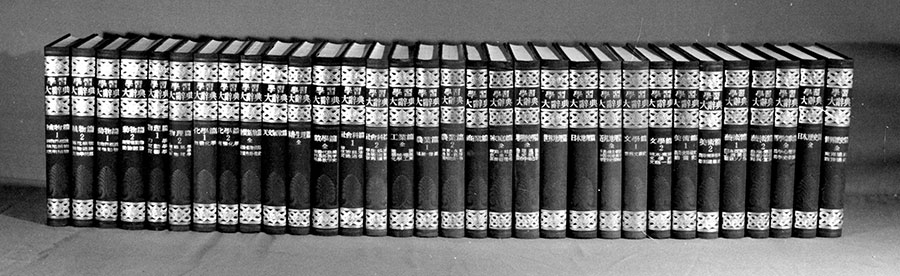

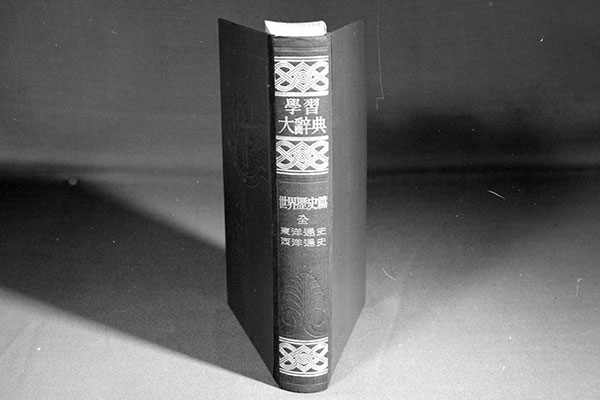

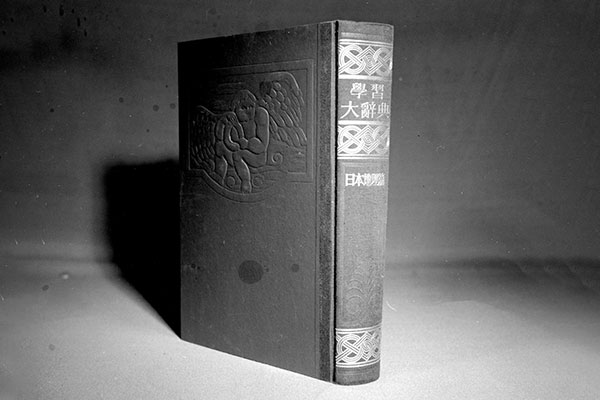

『学習大辞典』

『学習大辞典』 『学習大辞典』

『学習大辞典』 『学習大辞典』

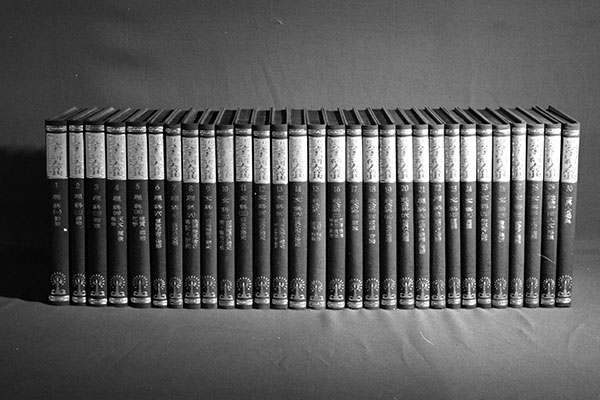

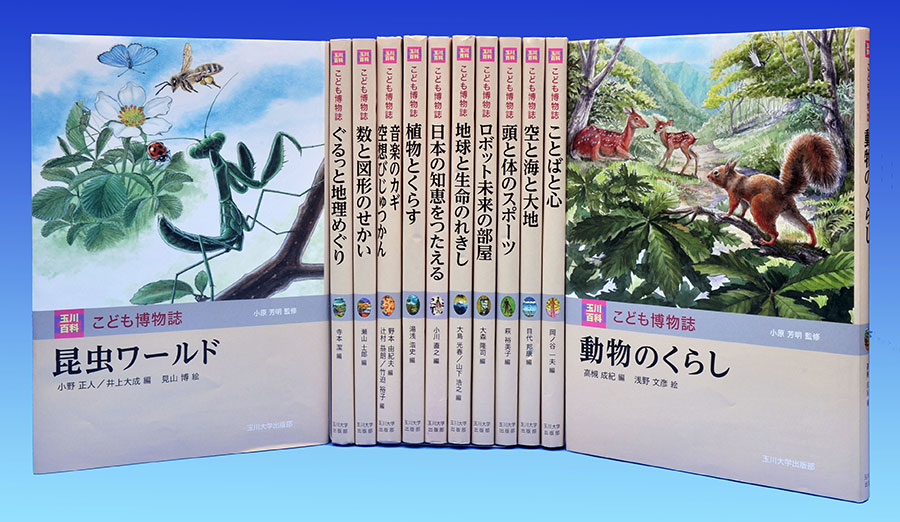

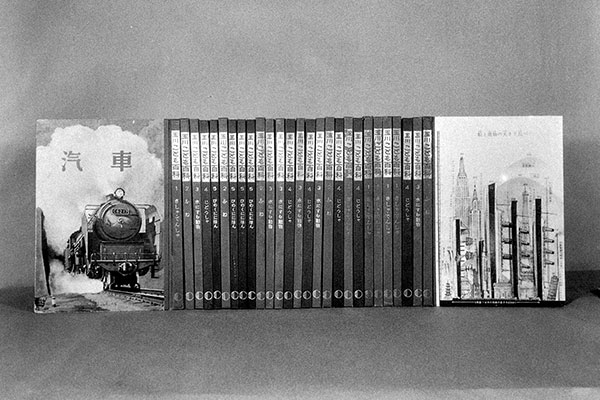

『学習大辞典』『学習大辞典』刊行後、『玉川児童百科大辞典』(全30巻、1950~1953年)、『玉川こども百科』(全100巻、1951~1960年)、『玉川百科大辞典』(全31巻、1958~1963年)、『玉川児童百科大辞典』(全21巻、1967~1968年)、『玉川新百科』(全10巻、1970~1971年)、『玉川こども・きょういく百科』(全31巻、1979年)を次々と精力的に出版。さらに玉川学園創立90周年記念出版として、『玉川百科 こども博物誌』(全12巻、2016~2019年)を刊行した。そこには「子供の知りたいことのすべてが、正しく、美しく、体系的に整理されていること」という小原の思いが具現化されている。

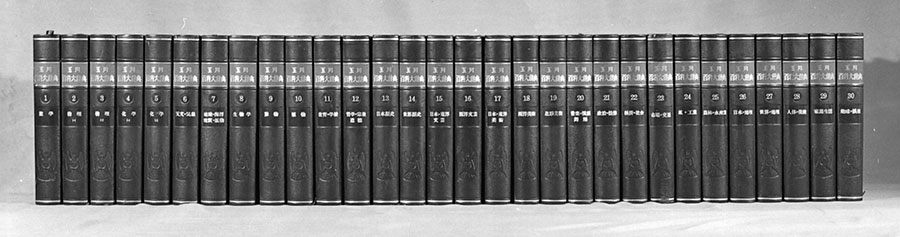

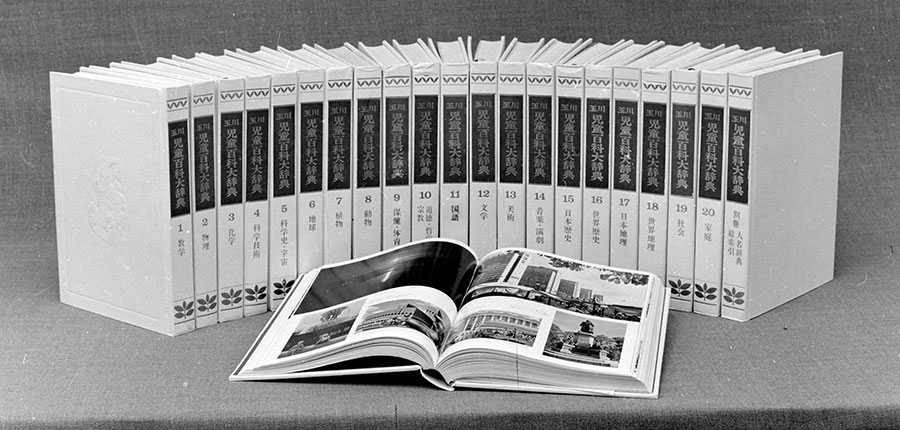

『玉川児童百科大辞典』

『玉川児童百科大辞典』 『玉川児童百科大辞典』

『玉川児童百科大辞典』 『玉川児童百科大辞典』

『玉川児童百科大辞典』 『玉川児童百科大辞典』の資料と原稿展示

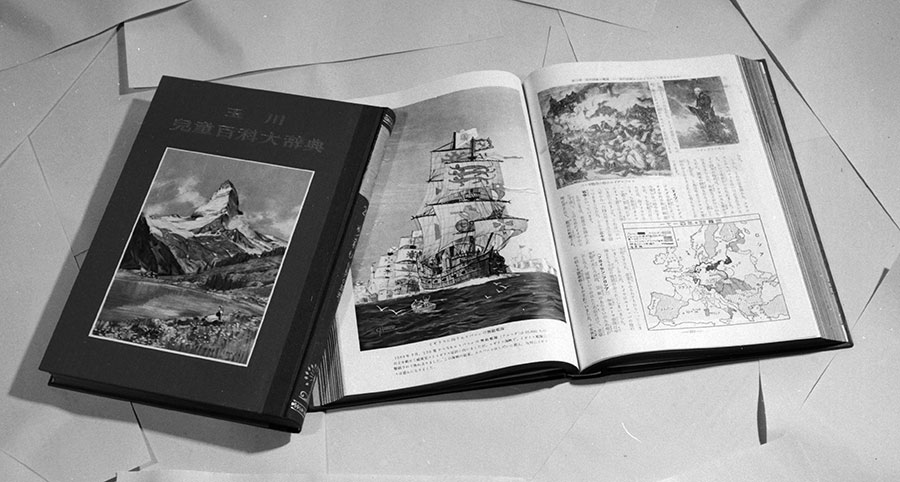

『玉川児童百科大辞典』の資料と原稿展示 『玉川百科大辞典』

『玉川百科大辞典』 『玉川百科大辞典』

『玉川百科大辞典』 出版部の建物前には『玉川百科大辞典』受付の看板

出版部の建物前には『玉川百科大辞典』受付の看板 『玉川児童百科大辞典』

『玉川児童百科大辞典』 『玉川児童百科大辞典』の編集

『玉川児童百科大辞典』の編集1966(昭和41)年10月

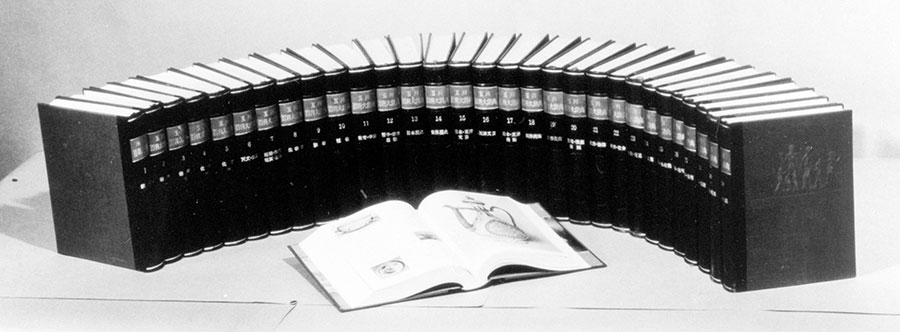

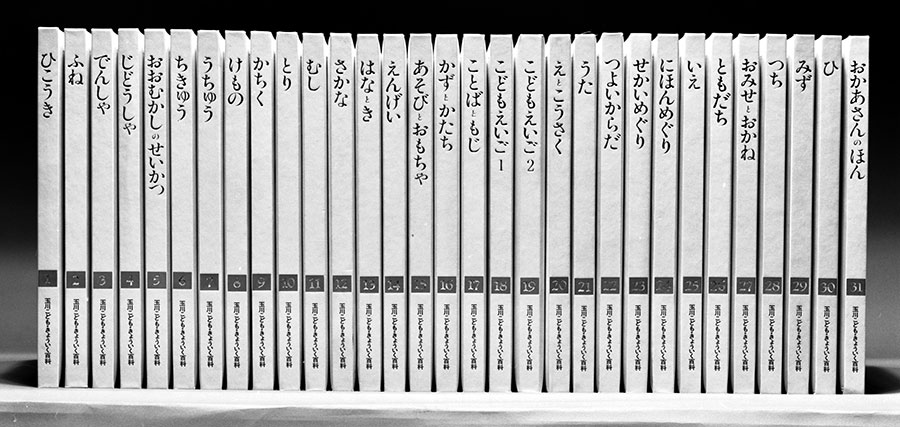

『玉川こども・きょういく百科』

『玉川こども・きょういく百科』 『玉川百科 こども博物誌』

『玉川百科 こども博物誌』4.幼稚園児から小学校低学年児対象の100巻にも及ぶ『玉川こども百科』を刊行

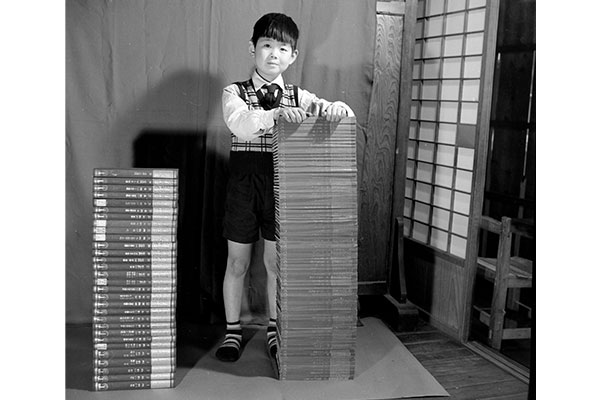

戦前に『児童百科大辞典』を、戦後になって『学習大辞典』、『玉川児童百科大辞典』をつづけて出版。そして、これらの百科辞典の読者よりもさらに若い年代である幼稚園児から小学1〜3年生に向けた百科辞典を作りたいと、小原は考えていた。ただ、それは小原自身も「一番難しい」と感じる事業だった。そこで以前からこの年代に向けて挿絵や写真を中心に据えた書籍シリーズを発刊する計画があったが、これを『玉川こども百科』と名付け刊行することにした。読者対象を幼稚園児から小学校低学年児に絞ったこの百科辞典の出版も、前出の『児童百科大辞典』同様に日本で最初の試みであった。

実際に「小学校低学年児に、深い知識を、分かりやすく」伝えることは多くの困難を伴った。それでも玉川学園の教員や官公庁、企業、そして多くの卒業生の協力もあり、『玉川こども百科』は徐々に形づくられていくこととなる。最初に発行されたのは1951(昭和26)年の「汽車・電車」。直後に「じどうしゃ」も発刊され、100巻という壮大なスケールの百科辞典の編纂・刊行が、幕を切って落とされた。

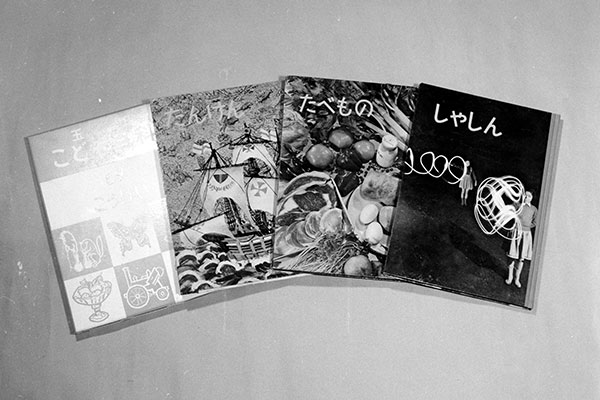

100巻の内訳は「理科(計36巻)」「社会科(計40巻)」「芸術(計11巻)」「ことば・伝記・童話(計13巻)」といった内容だった。そして一冊ごとにテーマを決め、絵や写真を用いてくわしく説明していった。たとえば理科で「ちきゅう」といった巻があるかと思えば、社会科には「お金の話」といった巻があるなど、内容も多岐にわたっていた。中には「みつばち」といった巻もあった。これは当時の玉川大学農学部で教鞭を執っていた岡田一次教授がみつばち研究の権威であり、その知識を一冊にまとめたものだった。ちなみに岡田はその後、玉川大学ミツバチ科学研究センターの初代所長に就任。この巻に収められた写真は岡田をはじめ写真部の主任写真部員が2年以上をかけて撮り溜めたものを使用しており、まさに研究の成果を生かした内容の濃いものであった。

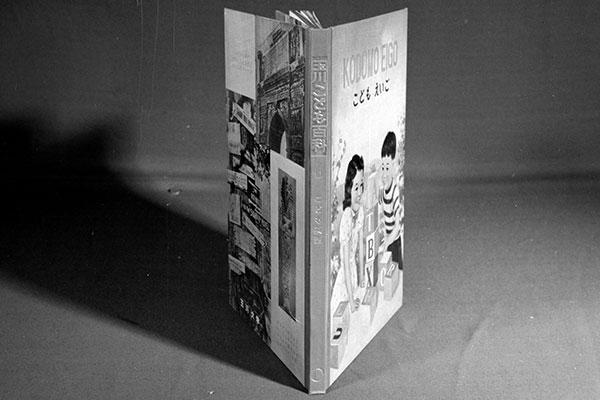

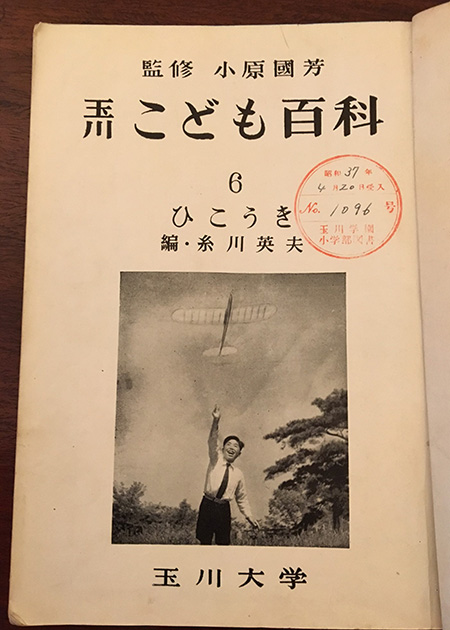

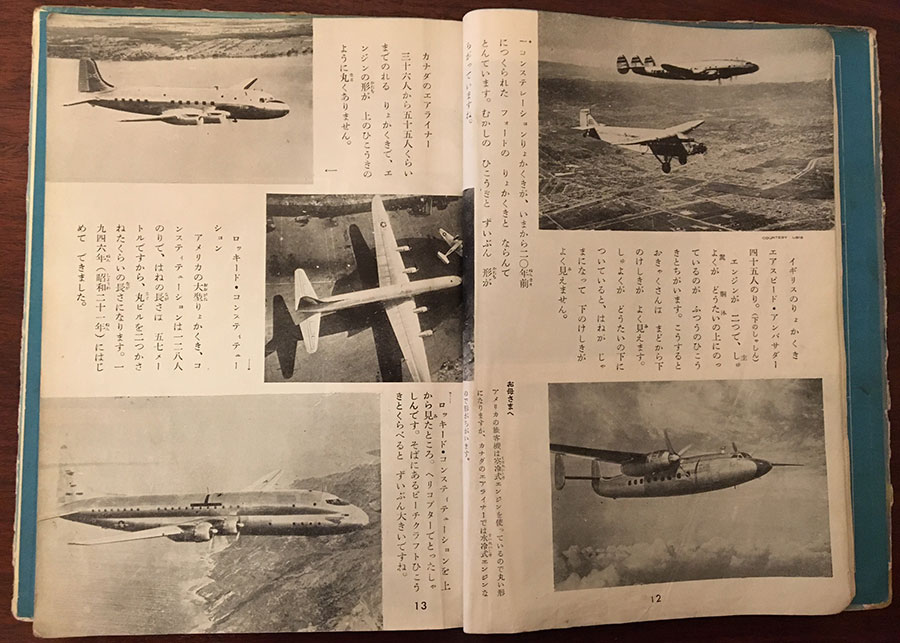

その他にも「ひこうき」の巻は玉川工業専門学校で指導顧問を務め、玉川大学でも科学の講義を担当した、日本のロケット開発の父である糸川英夫が協力。さらに童話作家の浜田廣介、児童文学者の巽聖歌、インド哲学者の中村元、考古学者の樋口清之といった実力者が著者として名を連ね、多くの巻の挿絵を影絵で知られる藤城清治や日本画家の片岡京二が手がけるなど、内容、体裁のすべてにおいて力を抜くことのないつくりになっていた。

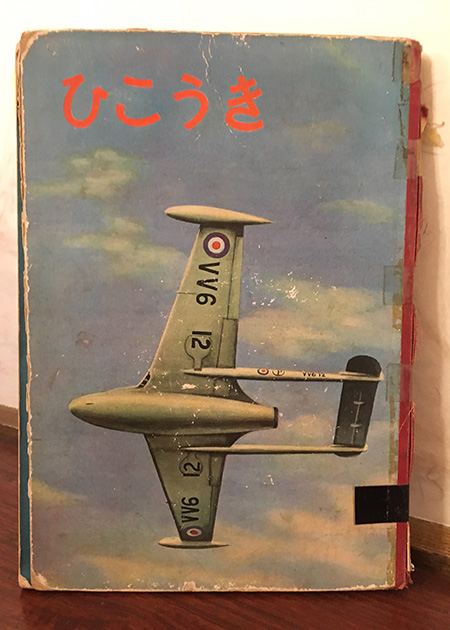

「ひこうき」表紙

「ひこうき」表紙 「ひこうき」中表紙

「ひこうき」中表紙 「ひこうき」掲載内容

「ひこうき」掲載内容この『玉川こども百科』の編纂にあたり、陣頭指揮を執ったのが、後に理事長・学長・学園長、総長となる若き日の小原哲郎だった。その編集作業は多くの困難を伴い、小原國芳は『全人』誌の「身辺雑記」や「編集室」の中で、「苦労です」「大変な苦労」「大変な労作」を連発していた。しかし、質の高いものをめざした國芳、哲郎らの苦労は多くの読者の感激の声によって報われることとなる。

編集会議

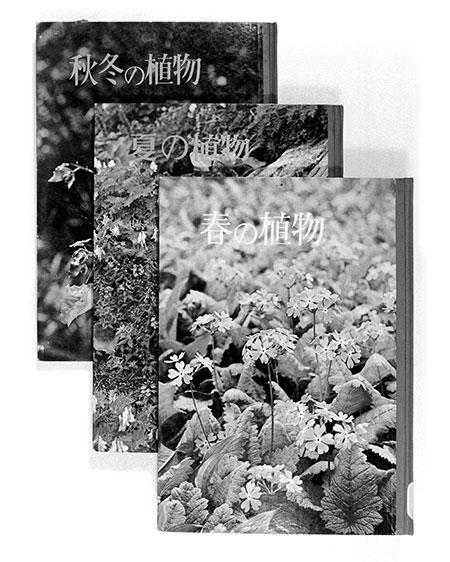

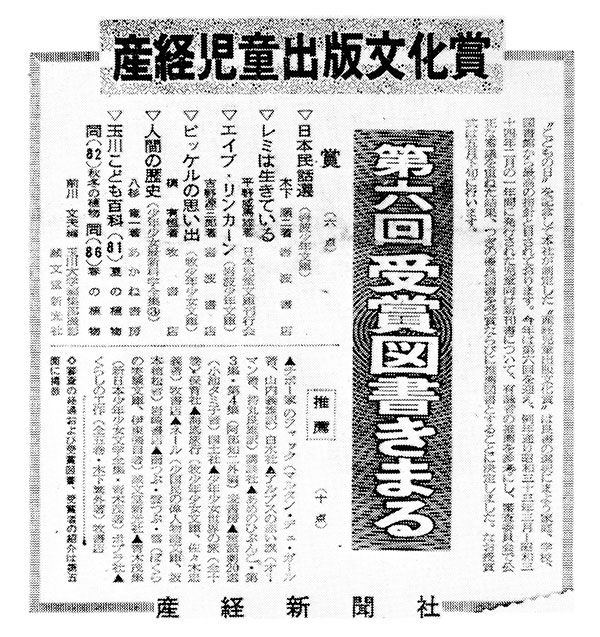

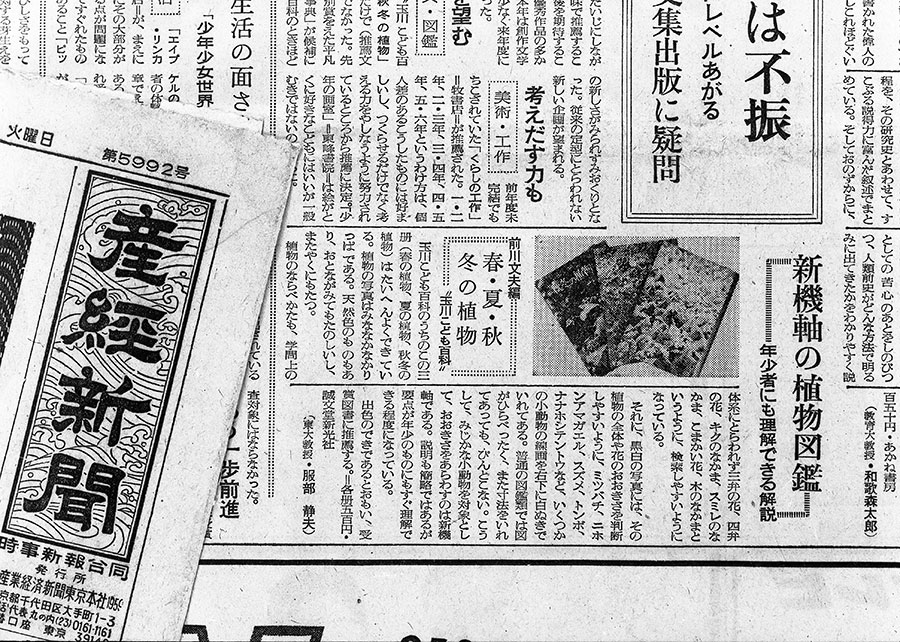

編集会議そして、「春の植物」、「夏の植物」、「秋冬の植物」の3冊が、1959(昭和34)年5月5日の産経新聞において「新機軸の植物図鑑、年少者にも理解できる解説」と評価され、第6回産経児童出版文化賞を受賞。児童向けの百科辞典として、唯一無二の存在となる。そして第1巻の刊行から9年の月日がたった1960(昭和35)年12月、遂に100巻目を刊行し、この壮大な事業は完結した。多くの苦労を伴った『玉川こども百科』の出版界での評価は高かった。また、主たる読者であった子供たちにも熱狂的に受け入れられ、大人になってからも幼少期に親しんだこの本を懐かしく回顧する人が多いという。「子供のための良書」という玉川学園の思いは、こうして結実を見るに至ったのだった。

「春の植物」、「夏の植物」、「秋冬の植物」

「春の植物」、「夏の植物」、「秋冬の植物」 産経児童出版文化賞受賞

産経児童出版文化賞受賞 産経児童出版文化賞受賞の新聞記事

産経児童出版文化賞受賞の新聞記事 「春の植物」、「夏の植物」、「秋冬の植物」の紹介記事

「春の植物」、「夏の植物」、「秋冬の植物」の紹介記事 『玉川こども百科』の販売

『玉川こども百科』の販売5.本学の百科辞典は、「事典」ではなく「辞典」

日本で出版されている百科辞典の多くは、「辞典」ではなく「事典」という文字を使っている。『世界大百科事典』(平凡社)や『大日本百科事典』(小学館)、『ブリタニカ国際大百科事典』がその例である。しかし、玉川大学出版部刊行の百科辞典は、『玉川児童百科大辞典』のように、「事典」ではなく「辞典」という文字を使用している。

「事典」は、事柄を解説したもので、「ことてん」とも呼ばれている。一方、「辞典」は、ことばの意味・発音・表記・語源・文法などを解説したもので、「ことばてん」とも呼ばれている。「辞典」の「辞」には「ことば」という意味がある。しかし、実際には、「事典」と「辞典」の使い分けは厳密には行われてはいない。

実はかつては「百科辞典」と表記されているものも多くあった。しかし、平凡社の『世界大百科事典』が1931(昭和6)年に刊行されてからは「百科事典」の表記が定着したようである。

小原國芳は、我々がつくる百科辞典は、「事典」ではなく、「ことばてん」である「辞典」でなければならないと常々語っていた。そして、実際に玉川大学出版部刊行の百科辞典は、「事典」ではなく、古くから伝統のある「辞典」になっている。

【参考】各巻のタイトル

『児童百科大辞典』(30巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 1 | 動物篇 動物界概観・脊椎動物 | 16 | 歴史篇 日本通史 |

| 2 | 動物篇 無脊椎動物・動物総論 | 17 | 歴史篇 西洋通史・東洋通史 |

| 3 | 植物篇 植物界概説・顕花植物・応用植物 | 18 | 歴史篇 日本風俗史・日本文化史 |

| 4 | 植物篇 蔭花植物・植物通論・ 生物学問題 |

19 | 数学篇 全 |

| 5 | 生理衛生篇 全 | 20 | 美術史篇 西洋・東洋・日本絵画史 |

| 6 | 物理篇 力学・熱学・音響学 | 21 | 美術史篇 西洋・東洋・日本彫刻・建築・工芸 |

| 7 | 物理篇 電気磁気学・光学・ 物質構造学 |

22 | 美術教育篇 全 |

| 8 | 化学篇 無機化学 | 23 | 文芸篇 文芸理論・児童文学 |

| 9 | 化学篇 有機化学 | 24 | 文芸篇 日本・東洋文学史 |

| 10 | 国防篇 全 | 25 | 文芸篇 西洋文学史 |

| 11 | 天文・気象篇 | 26 | 地質鉱物篇 全 |

| 12 | 地理篇 日本地理(一) | 27 | 音楽・舞踊・体育篇 |

| 13 | 地理篇 日本地理(二) | 28 | 家庭・公民篇 家庭・社会・憲政・自治・経済・国際 |

| 14 | 地理篇 世界地理 | 29 | 修身篇 原論・実践 |

| 15 | 地理篇 満州国・地理通論 全 | 30 | 哲学・宗教篇 宗教・哲学・心理・東西思想史 |

『学習大辞典』(32巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 1 | 植物篇(1) | 17 | 芸術篇(1) |

| 2 | 植物篇(2) | 18 | 芸術篇(2) |

| 3 | 動物篇(1) | 19 | 哲学宗教篇 |

| 4 | 動物篇(2) | 20 | 体育生理篇 |

| 5 | 物理篇(1) | 21 | 工業篇 |

| 6 | 物理篇(2) | 22 | 農業篇(1) |

| 7 | 化学篇(1) | 23 | 商業篇 |

| 8 | 化学篇(2) | 24 | 数学篇 |

| 9 | 地質鉱物篇 | 25 | 家庭篇 |

| 10 | 天文気象篇 | 26 | 世界歴史篇 |

| 11 | 社会科篇(1) | 27 | 地理歴史学編 |

| 12 | 社会科篇(2) | 28 | 日本歴史篇 |

| 13 | 文学篇(1) | 29 | 世界地理篇 |

| 14 | 文学篇(2) | 30 | 日本地理篇 |

| 15 | 美術篇(1) | 31 | 農業篇(2) |

| 16 | 美術篇(2) | 32 | 近邦地理篇 |

『玉川児童百科大辞典』(30巻)

●学習基礎篇(20巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 1 | 動物 | 13 | 日本の文学の歴史 |

| 2 | 植物 | 14 | 世界の文学の歴史 |

| 3 | 物理 | 15 | 政治・法律・道徳・宗教・国際問題 |

| 4 | 天文・気象・海洋 | 16 | 交通・通信・観光・資源・経済・教育 |

| 5 | 地質・鉱物・化学 | 17 | 職業 |

| 8 | 発明・発見 | 18 | 家庭・音楽 |

| 9 | 日本の美術 | 19 | 日本の地理 |

| 10 | 西洋の美術 | 20 | 世界の地理 |

| 11 | 日本の歴史 | 29 | 人文地理 |

| 12 | 世界の歴史 | 30 | 世界人名辞典 |

●学習実際篇(10巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 6 | 算数学習の実際 | 24 | 英語学習の実際 |

| 7 | 体育の実際 | 25 | 学校劇指導の実際 |

| 21 | 生物の観察と実験 | 26 | 音楽の実技 |

| 22 | 理化の実験 | 27 | 図画の実際 |

| 23 | 国語学習の実際 | 28 | 工作の実際 |

『玉川こども百科』(全100巻)

| タイトル | タイトル | タイトル | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 汽車・電車 | 35 | 日本神話 | 69 | 工芸 |

| 2 | ふね(船) | 36 | 工作 | 70 | 九州 |

| 3 | 水にすむ動物 | 37 | 微生物 | 71 | たべもの |

| 4 | じどうしゃ | 38 | 日本の絵 | 72 | 探検 |

| 5 | 美のくに日本 | 39 | かわ(川) | 73 | 写真 |

| 6 | ひこうき | 40 | ギリシャ神話 | 74 | 国立公園 |

| 7 | 世界のうた | 41 | 詩の話 | 75 | 西洋の歴史 |

| 8 | 大昔の生活 | 42 | 世界めぐり | 76 | 中部 |

| 9 | 星の世界(天文) | 43 | えんげき | 77 | にわ(庭) |

| 10 | こども英語 | 44 | 人形 | 78 | アメリカ |

| 11 | ガラスとレンズ | 45 | 電気 | 79 | ソ連 |

| 12 | くだもの | 46 | 強いからだ | 80 | 近畿 |

| 13 | 日本童話 | 47 | きもの | 81 | 夏の植物 |

| 14 | イソップ | 48 | きかい | 82 | 秋冬の植物 |

| 15 | お天気の話 | 49 | こども算数 | 83 | インド |

| 16 | 日本一 | 50 | まつり(祭) | 84 | アジアの歴史 |

| 17 | アンデルセン | 51 | 化学のふしぎ | 85 | 中国・四国 |

| 18 | イエスさま | 52 | 北ヨーロッパ | 86 | 春の植物 |

| 19 | どうぶつえん | 53 | 図画 | 87 | 昆虫 |

| 20 | ちきゅう(地球) | 54 | 彫刻 | 88 | イギリス |

| 21 | とり(鳥) | 55 | 交通と通信 | 89 | 時計 |

| 22 | おしゃかさま | 56 | ことばと文字 | 90 | 東北 |

| 23 | たてもの | 57 | ドイツ・オーストリア | 91 | 青い鳥 |

| 24 | うみ(海) | 58 | 新聞 | 92 | 日本の歴史 |

| 25 | 西洋の絵 | 59 | 発明 | 93 | お金の話 |

| 26 | 航海 | 60 | 北海道 | 94 | 東南アジア |

| 27 | 東京 | 61 | みつばち | 95 | 音楽家物語 |

| 28 | はな(花) | 62 | やま(山) | 96 | 中国 |

| 29 | ちょう(蝶) | 63 | 発見 | 97 | 偉人物語 |

| 30 | マリアさま | 64 | 中東の国々 | 98 | 美術家物語 |

| 31 | ジャータカ物語 | 65 | 鉄と石炭 | 99 | フランス・スイス |

| 32 | グリム | 66 | 関東 | 100 | ぼくらの学校 |

| 33 | かちく | 67 | 映画 | ||

| 34 | スポーツ | 68 | 南アメリカ |

『玉川百科大辞典』(31巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 1 | 数学 | 17 | 日本・東洋美術 |

| 2 | 物理1 | 18 | 西洋美術 |

| 3 | 物理2 | 19 | 造形芸術 |

| 4 | 化学1 | 20 | 音楽・演劇・舞踊・映画 |

| 5 | 化学2 | 21 | 政治・法律 |

| 6 | 天文・気象 | 22 | 経済 |

| 7 | 地球・海洋・地質・鉱物 | 23 | 農林・水産・鉱工業 |

| 8 | 生物学 | 24 | 経営・商業・交通・通信 |

| 9 | 動物 | 25 | 日本地理1 |

| 10 | 植物 | 26 | 日本地理2 |

| 11 | 教育・学校 | 27 | 世界地理1 |

| 12 | 哲学・宗教・道徳 | 28 | 世界地理2 |

| 13 | 日本歴史 | 29 | 人体・保健・体育 |

| 14 | 世界歴史 | 30 | 社会・家庭 |

| 15 | 日本・東洋文芸 | 31 | 総索引 |

| 16 | 西洋文芸 |

『玉川児童百科大辞典』(21巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 1 | 数学 | 12 | 文学 |

| 2 | 物理 | 13 | 美術 |

| 3 | 化学 | 14 | 音楽・演劇 |

| 4 | 科学技術 | 15 | 日本歴史 |

| 5 | 宇宙・科学史 | 16 | 世界歴史 |

| 6 | 地球 | 17 | 日本地理 |

| 7 | 植物 | 18 | 世界地理 |

| 8 | 動物 | 19 | 社会 |

| 9 | 保健・体育 | 20 | 家庭 |

| 10 | 道徳・哲学・宗教 | 21 | 世界人名辞典・総索引 |

| 11 | 国語 |

『玉川新百科』(10巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 1 | 数学 | 6 | 天文・気象 |

| 2 | 物理1 | 7 | 地球・海洋・地質・鉱物 |

| 3 | 物理2 | 8 | 生物学 |

| 4 | 化学1 | 9 | 動物 |

| 5 | 化学2 | 10 | 植物 |

『玉川こども・きょういく百科』(31巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 1 | ひこうき | 17 | ことばともじ |

| 2 | ふね | 18 | こどもえいご1 |

| 3 | でんしゃ | 19 | こどもえいご2 |

| 4 | じどうしゃ | 20 | えとこうさく |

| 5 | おおむかしのせいかつ | 21 | うた |

| 6 | ちきゅう | 22 | つよいからだ |

| 7 | うちゅう | 23 | せかいめぐり |

| 8 | けもの | 24 | にほんめぐり |

| 9 | かちく | 25 | いえ |

| 10 | とり | 26 | ともだち |

| 11 | むし | 27 | おみせとおかね |

| 12 | さかな | 28 | つち |

| 13 | はなとき | 29 | みず |

| 14 | えんげい | 30 | ひ |

| 15 | あそびとおもちゃ | 31 | おかあさんのほん |

| 16 | かずとかたち |

『玉川百科 こども博物誌』(12巻)

| 巻番号 | タイトル | 巻番号 | タイトル |

|---|---|---|---|

| 1 | 動物のくらし | 7 | 頭と体のスポーツ |

| 2 | ぐるっと地理めぐり | 8 | 日本の知恵をつたえる |

| 3 | 数と図形のせかい | 9 | 空と海と大地 |

| 4 | 昆虫ワールド | 10 | ロボット未来の部屋 |

| 5 | 音楽のカギ 空想びじゅつかん |

11 | 地球と生命のれきし |

| 6 | 植物とくらす | 12 | ことばと心 |

参考文献

- 小原國芳著『小原國芳自伝 夢みる人(2)』 玉川大学出版部 1963年

- 小原國芳著『教育一路』 玉川大学出版部 1980年

- 小原國芳編『女性日本』第1号 玉川学園出版部1932年

- 小原國芳編『教育日本』第84号 玉川学園出版部 1938年

- 小原國芳編『全人』第21号 玉川大学出版部 1951年

- 小原芳明監修『全人』 玉川大学出版部

第689号(2005年)、第752号(2011年)、第800号(2015年) - 白栁弘幸「故きを温ねて」(『ZENJIN』第677号 玉川大学出版部 2004年 に所収)

- 玉川大学出版部編『玉川児童百科大辞典14「文科(六)世界文学の歴史』 誠文堂新光社 1956年

- 玉川大学出版部編『玉川こども百科24「うみ」』 誠文堂新光社 1954年

- 玉川大学出版部編『玉川こども百科1「電車・汽車」』改訂第1版 誠文堂新光社 1961年

- 『玉川大学出版部発行図書目録一覧表(図書名)』 玉川大学教育博物館(学園史担当) 2020年

- 『玉川大学出版部発行図書目録一覧表(シリーズ刊行図書)』 玉川大学教育博物館(学園史担当) 2020年

- 『玉川大学出版部発行図書目録一覧表(著者名)』 玉川大学教育博物館(学園史担当) 2020年

- 『玉川大学出版部発行図書目録一覧表(製作年)』 玉川大学教育博物館(学園史担当) 2020年

- 南日本新聞社編『教育とわが生涯 小原國芳』 玉川大学出版部 1977年

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年