校章の誕生

まるの中に川という文字が入り、すぐに玉川とイメージできる校章。幼稚部から大学まで擁する総合学園であることを踏まえ、1929(昭和4)年、小原國芳を中心として、「子供たちにもわかりやすい形」という考えのもと検討がなされ、校章が誕生した。

1.「水玉に川」の校章の誕生

玉川学園の校章は、1929(昭和4)年の玉川学園創立直後に誕生し、95年の伝統を継承している。当時、松本三千人先生の家の八畳の間において、小原國芳を中心に、校章についての話し合いの場がもたれた。協議の末、最終的には「水玉に川」という簡単なものにしたらという小原の意見で、「まず描いてみよう」ということになり、コンパスや定規を使い、いくつかの案が描かれた。そして、水玉の左側に川の文字がいいのか、右側に川の文字がいいのかということになり、右側では川の文字が裏返しになってしまうため、左側に川の文字を採用することとなった。こうして、意外にも簡単に校章のデザインは決定した。

『玉川学園五十年史』の制作にあたって、指田太郎氏の「思い出話し」の録音をもとに「初代の頃」と題するコラムが作られた。残念ながら『玉川学園五十年史』には掲載されなかったが、そのコラムの中に、つぎのような記述がある。

校章の七宝バッチは開講式に間に合いませんでしたが、小原先生が、玉に川でいいと言うことで、斎藤由利男先生がコンパスと三角定規を使ってデザインしていたのを思い出します。

実はコンパスと三角定規を使ってデザインしたのは斎藤由利男先生ではなく塾生だった。そのことが以下のように、上述のコラムのゲラ刷りの一角に、訂正文として記載されている。松本三千人先生が書かれたものである。

日付は忘れたが、有る夜の集りで校章の事が問題になり色々協議の末「水玉に川」と言う簡単なものにしたらと言う小原國芳先生の意見で「先ず書いて見よ」と言う事になり、塾生の安井永三がコンパスと定規で二・三枚書いた。

ただ、実際には何人かで書いたかもしれず、誰が書いたかは定かではない。

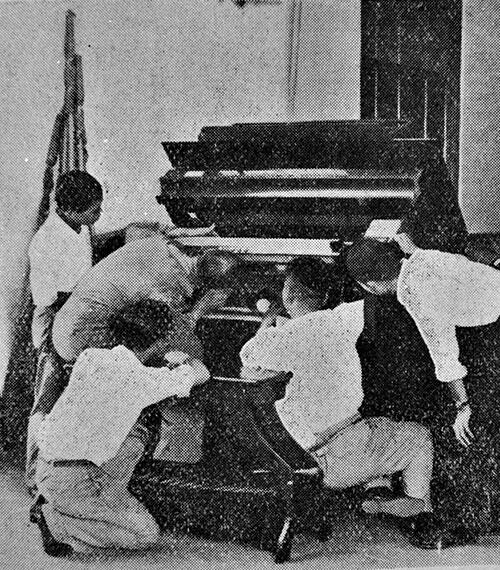

水玉の左側に川の文字を採用することとなったが、1931(昭和6)年8月7日に礼拝堂に設置されたパイプオルガン、そのパイプオルガンの正面を飾る音の出口にある丸い飾りには右に寄ったものもあったという。これは業者が正式なマークを把握していなかったため起こったことと指田氏が語っていたと、岩渕文人氏が書いた『玉川学園総論誌』に記載されている。

初代パイプオルガン

初代パイプオルガン 業者と中学生でパイプオルガンの組み立て

業者と中学生でパイプオルガンの組み立てさらにその『玉川学園総論誌』にはつぎのような記述がある。

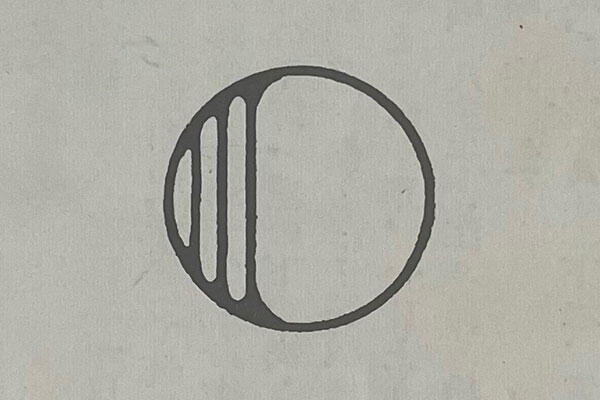

以後昭和四年六月刊行の『学園日記』に始まる各種の出版物や、初代のネクタイピン、昭和九年の体育祭にロサンゼルス分校に贈られた校旗等すべての川を現わす三本の條は左に寄って入れられて居る。

『学園日記』創刊号の裏表紙に描かれた校章

『学園日記』創刊号の裏表紙に描かれた校章 ロサンゼルス分校に校旗贈呈

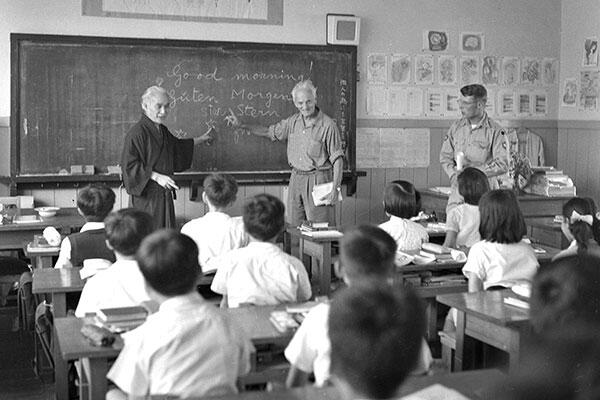

ロサンゼルス分校に校旗贈呈玉川学園機関誌『全人』第66号(玉川大学出版部/1955年発行)に、小原國芳の親しい友人であり、欧州における「玉川通」として知られたヴェルナー・チンメルマン氏が「東洋に於ける光り」というタイトルで文章を寄せているが、その中で玉川マークについてつぎのように語っている。

玉川マークは玉川学園の象徴であります。包括的な(円がこれをあらわす)生命の湧き出る(円の中の川即ち流れのしるしがこれをあらわす)学校である。

チンメルマン氏が2度目の来園

チンメルマン氏が2度目の来園(1949年)

チンメルマン氏が4度目の来園(小学部にて)

チンメルマン氏が4度目の来園(小学部にて)(1958年)

「水玉に川」のマークは、校名を表現し、子供たちにもわかりやすいシンプルな形となっている。川の3本の縦棒は「真・善・美」、また「子・教師・親」を表していると言われている。

2.校章の寸法と色

文字通り、校章は、玉川学園の精神を表す象徴といえる。校章の尊厳を守る意味において、1982(昭和57)年に正式な寸法基準が定められた。現在、校章の「川」を示す3本の縦線の配置はつぎの通り。一番左側の縦線は16等分した左から3番目のところに、真ん中の縦線は16等分した左から5番目のところに、一番右側の縦線は16等分した左から7番目のところに位置している。

校章に用いられている青色(紺)は、玉川の持つ水のイメージを表現。なお、本学は創立以来、紺色をメインカラーにしてきた。知性と誠実を表すこの色を、玉川ブルーと呼んでいる。

玉川学園校章バッジ

玉川学園校章バッジ 旧中学部校舎(1980年)

旧中学部校舎(1980年)参考文献

- 小原芳明監修『全人』第858号 玉川大学出版部 2021年

- ヴェルナー・チンメルマン「東洋に於ける光り」(『全人』第66号 玉川大学出版部 1955年 に所収)

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年