玉川豆知識 No.213

幼稚部に設置された託児所

1968(昭和43)年の通大(通信教育部)夏期スクーリング時に、初めての試みとして、スクーリング生のための託児所(臨時保育所)が幼稚部に開設されました。前年の夏期スクーリングの際に幼い子供を連れて講義を受けるお母さん学生を見つけた小原國芳学長が、来年は託児所を作るとスクーリング閉講式の時に約束されたことがきっかけとなり、託児所開設が実現しました。

1.託児所開設の準備

託児所で預かる子供たちは、1歳未満から5歳児までの乳幼児。そのために幼稚部にない設備等の準備が必要となりました。例えば、赤ちゃんのためのサークルベッドや乳母車、おもちゃ、年齢の低い幼児のための昼寝用寝具など。

2.託児所がスタート

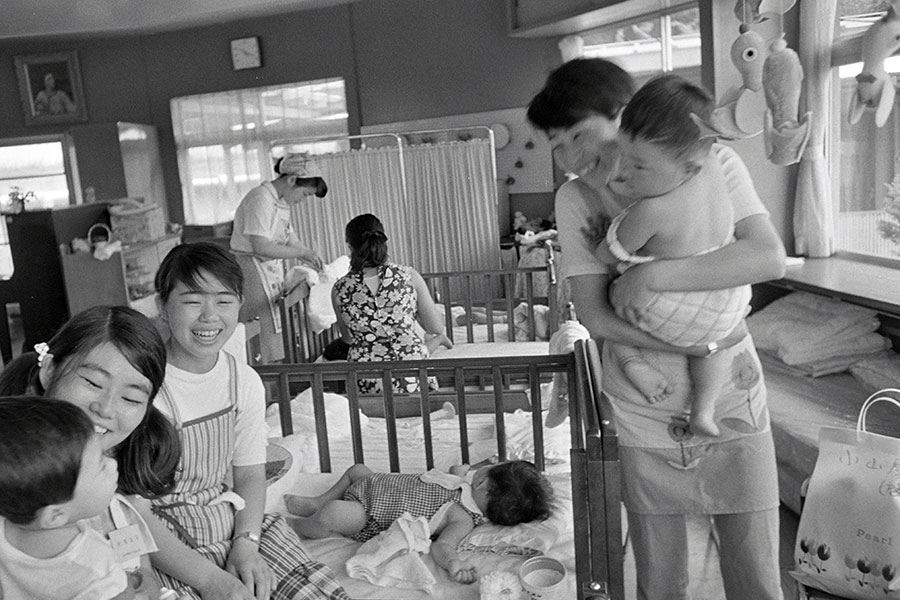

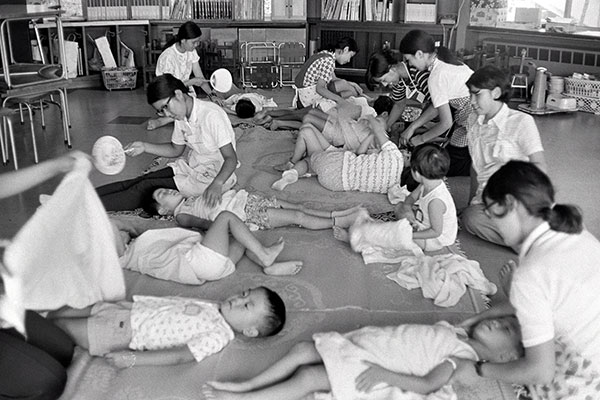

1968(昭和43)年の通大夏期スクーリングの開始と同時に託児所がスタート。9か月から5歳6か月までの乳幼児を預かることに。入所してきた乳幼児は18名。幼稚部の先生のほか、玉川学園女子短期大学保育科2年生の学生18名が子供たちの世話や指導にあたりました。学生たちは教育実習の一環として18名が毎週交代で担当。またキャンパス内の健康院の先生が毎日巡回をして子供たちの健康管理面をサポートしました。

託児所の開所時間については、機関誌『全人教育』第229号(玉川大学出版部/1968年発行)につぎのように記されています。

託児所はスクーリング期間中、毎日午前八時二十分から午後五時三十分まで開かれており、母親たちは、講義に出る前に子どもを連れて来られ、その日の子どもの状態を連絡表に記入して預けて行かれます。実習生は子どもを預かるとまず体温を計り、連絡表によって体の状態を知り、その子どもに適した保育を行うようにします。

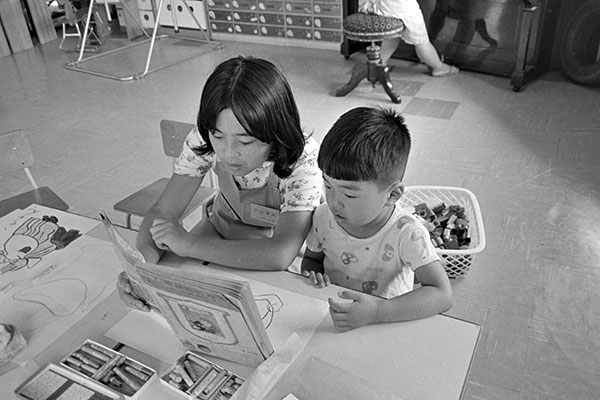

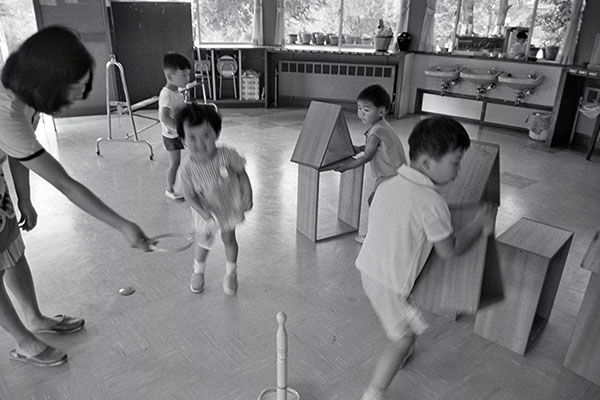

10時におやつ、そのあと幼児たちはおもちゃで遊んだり、絵を描いたり、ビニールプールで水遊びしたりします。また、園庭に出て砂場で遊んだり、ブランコや三輪車に乗ったり。お昼以降については、前述の『全人教育』第229号につぎのように記述されています。

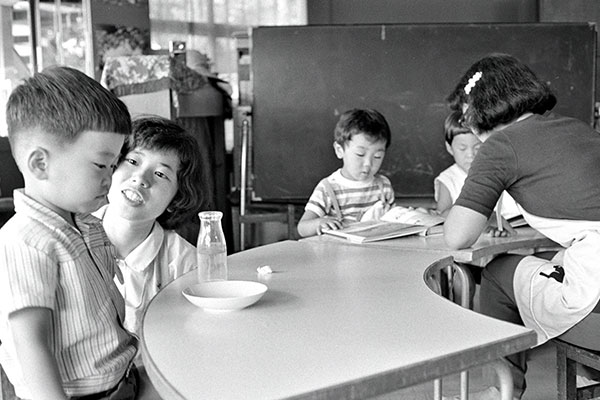

お昼には母親と一緒に食事をしてからお昼寝、目がさめた頃には三時のおやつ、その後は母親が迎えに来られるまでまた遊びます。この間講義の無い時間に母親は、子どもと休息をとったり、お昼寝している子どもの傍で、ノート整理や教科書を読む等勉強をされます。講義が全部終って迎えに来られた母親は、実習生からその日の子どもの状態を聞かれて帰られます。実習生一名が子ども一名を担当する状態ですので、母親との連絡もよくとれ、行届いた世話が出来たようです。

3.託児所の廃止

1968(昭和43)年度より開設していた託児所は、1973(昭和48)年度をもって終了となりました。理由は、託児所の利用頻度が減少したこと、託児所を開設していた期間に幼稚部園児の夏期保育を行うこととなったこと、短大生などの保育要員の確保が難しくなったことなどです。

4.写真で見る通大夏期スクーリング時の託児所での活動

【1968(昭和43)年】

【1969(昭和44)年】

【1970(昭和45)年】

【1971(昭和46)年】

【1972(昭和47)年】

参考文献

- 小原國芳監修『全人教育』 玉川大学出版部

第229号(1968年)、第277号(1972年) - 『玉川通信』 玉川大学通信教育部

第184号(1968年)、第195号(1969年)、第207号(1970年)、 第219号(1971年)、

第231号(1972年)、第243号(1973年)、 第255号(1974年)