玉川豆知識 No.51

カッパ池のカッパ像

高等部の生徒のアイデアでカッパが生まれました。

かつて旧高等部校舎の玄関前には「カッパ池」と呼ばれていた楕円形の池がありました。腕組みをして足を組み、何かを言いたげにこちらを見ているその姿は高等部生のアイドルとして親しまれ、生徒会の機関誌の表題にもなりました。

カッパ像

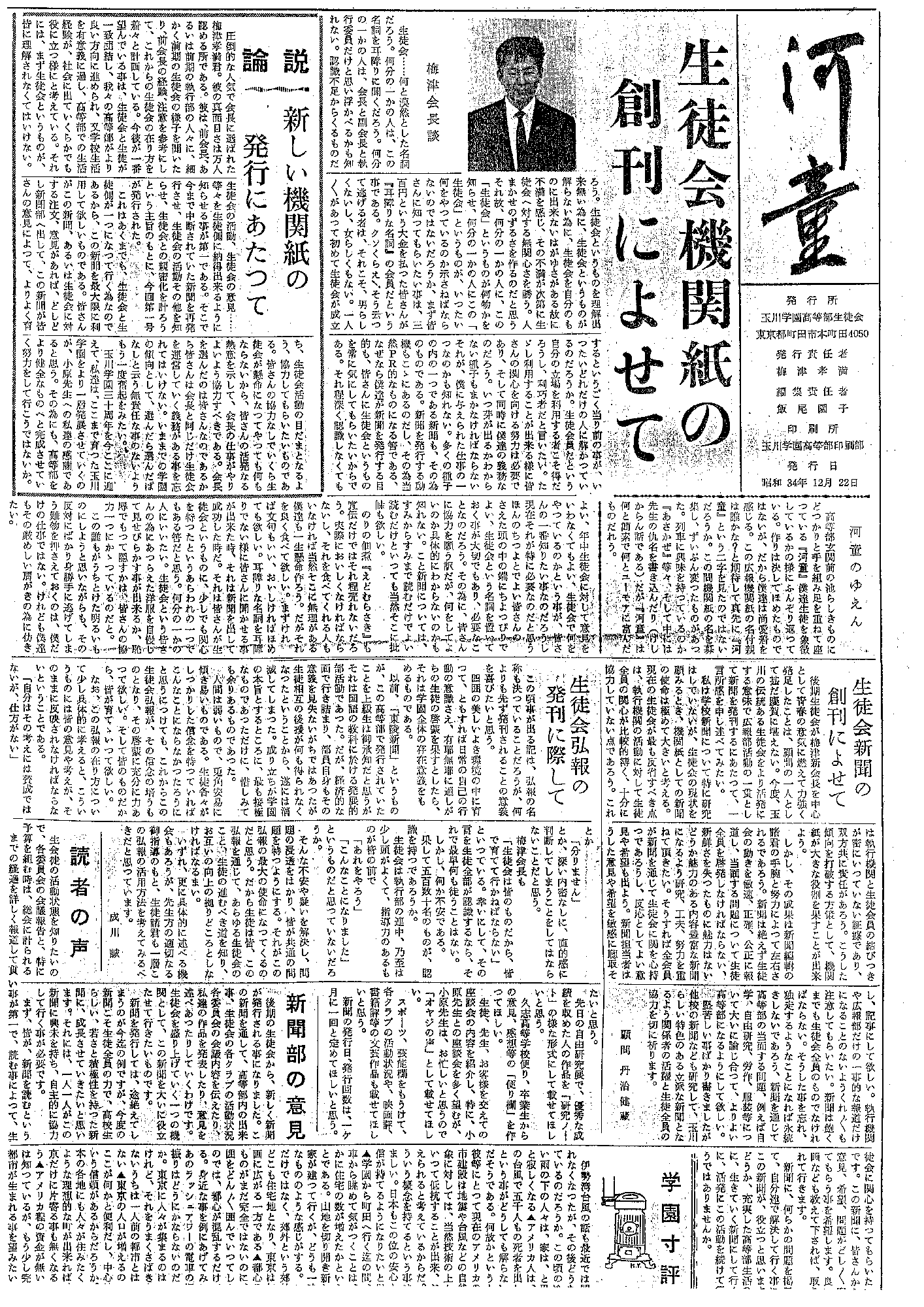

カッパ像 高等部生徒会機関誌「河童」(1959年)

高等部生徒会機関誌「河童」(1959年)まだ学園の校舎が木造だったころ、高等部には音楽堂やブロック造りの物理館が次々と建てられ、傾斜地の丘にあった校舎との間に段差ができました。その空間を生かそうとした高等部の生徒や教職員の労作によって、1956(昭和31)年、校舎玄関前に半円形の朝会場を兼ねたコンクリートの階段と、さらにその下に楕円形の池が作られました。

校舎玄関前の階段とカッパ池(1960年頃)

校舎玄関前の階段とカッパ池(1960年頃)創立者の小原國芳が生徒や学生たちを愛情込めて「玉川っ子」と呼んでいたことから、高等部の美術部の生徒たちが「玉川っこ」→「川っ子」→「河童(かっぱ)」とイメージを膨らませ、ユニークな姿をしたカッパの像を制作し、池の縁に座らせました。そのことから「カッパ池」と呼ばれるようになりました。

カッパ池とカッパ像(旧高等部校舎前)

カッパ池とカッパ像(旧高等部校舎前)

その後カッパの像は半世紀以上にわたって玉川っ子たちと同じ時間を過ごしてきました。しかし、老朽化した校舎の解体に伴いカッパ池もその役目を終え、新たに脳科学研究所のある研究センター棟の入り口のところに移設されました。

「河童」は未知の生物の象徴になっています。未知へのもの(研究)に取り組む・挑戦する姿勢は研究所の活動にも通じるものがあります。

皆さんもぜひ校内を散策し、「玉川っ子」に端を発した「カッパ像」を探してみてください。

参考文献

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』玉川学園 1980年

- 『玉川の丘めぐり(池と橋)⑤』 学園資料室 377号 1984年

- 高等部生徒会機関誌『河童』創刊号 1959年

- 『脳科学トレーニングコース2015共通テキスト』 目次 2015年