ウェルビーイングというテーマをデザインに落とし込む。今年も町田マルイのウィンドウディスプレイデザインに取り組んだ、芸術学部の学生たち。

玉川大学芸術学部では「芸術での社会貢献」をテーマに、産官学連携によるさまざまなプロジェクト型授業に取り組んでおり、「この授業を履修したくて玉川大学芸術学部を志望した」という学生も少なくありません。教室での講義にとどまらず、社会における課題や企業からの命題に対してアートの観点から応えていくことは、学生にとっても大変よい経験となっているようです。

そうした中で2018年から継続して取り組んでいるのが、町田マルイ(株式会社 丸井グループ)の12月のウィンドウディスプレイです。本年度は12月9日から26日(火)までの18日間にわたり、学生が企画からデザイン、実制作まで担当したディスプレイを展示しています。

今回のプロジェクトは、アート・デザイン学科の2年生13名・3年生4名、メディア・デザイン学科の4年生1名の計18名が参加。昨年も担当した堀場絵吏講師と、博多哲也講師の指導のもと、7月から始まりました。

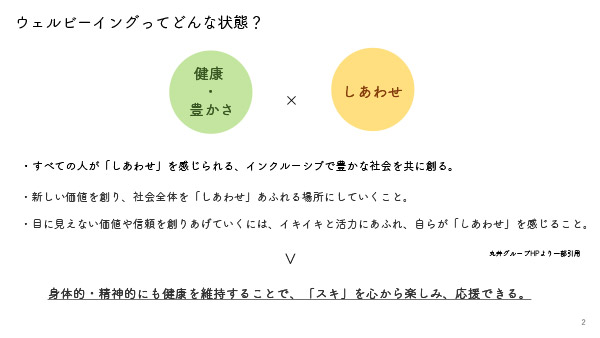

「4月に町田マルイさんからお話をいただいた際、昨年に引き続きサステナブルという考え方はディスプレイから外せないということと、『ウェルビーイング(=心身の幸せや健康)』をテーマにしてほしいという依頼がありました」と堀場先生。そこで現地調査やウェルビーイングの解釈から学生たちはスタート。夏休み中に各自がデザイン案を検討し、後期に入ると3グループに分かれて各1案を作成しました。各グループで案をブラッシュアップした上で、10月に町田マルイにプレゼンテーションを実施。この際に提案した三つの案は以下の通りです。

グループでのブレーンストーミングの様子

グループでのブレーンストーミングの様子 町田マルイ担当者へのプレゼンテーション

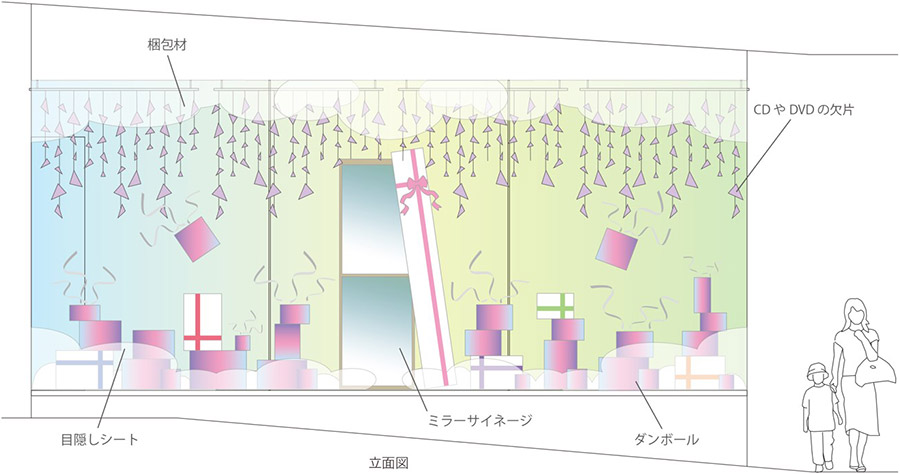

町田マルイ担当者へのプレゼンテーションA案:『Favorites for You 〜「スキ」が輝き、溢れ出す〜』

今井万里百、上田歩未、内山留那、佐藤花菜、内藤真帆、西窪唯華、渡邊寧々花

ウェルビーイングを「彩り(一人ひとりがスキを楽しむことで彩り豊かな生活になる)」、「変化(いい事ばかりではない日常の変化を受け入れること)」と捉え、彩りをダンボールの箱で、変化を変わりゆく空で表現。

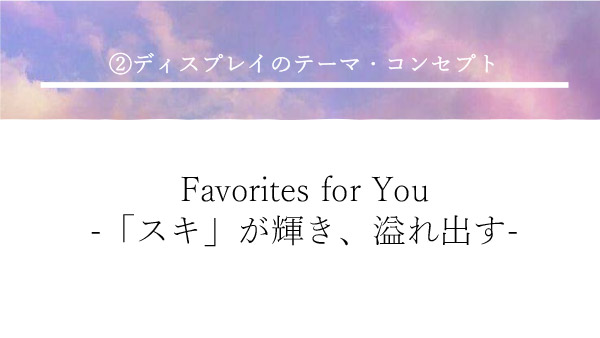

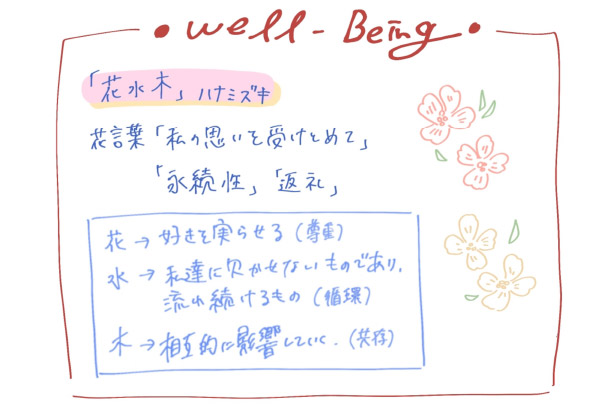

B案:『花水木』

海老澤美佳、遠藤萌香、梶間雪菜、小泉綾乃、志村美遙、西村亮

「尊重と共存、そして循環」をコンセプトに、「スキを実らせる(尊重)→花」、「不可欠なもの、流れ続けるもの(循環)→水」、「相互に影響していく(共存)→木」と考え、ディスプレイ中央に木のオブジェを配置。

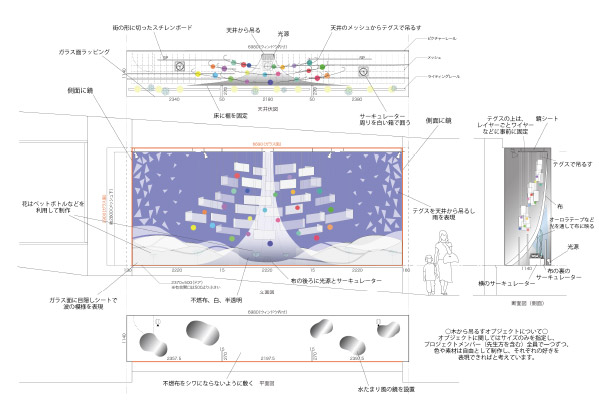

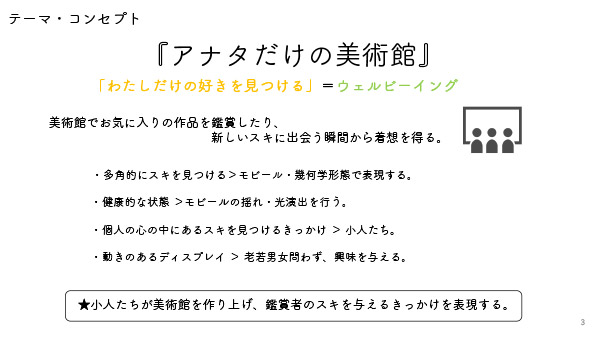

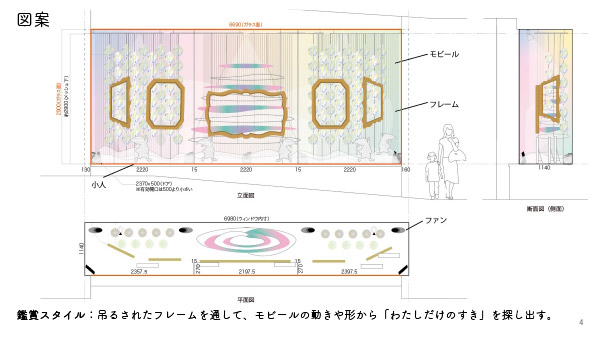

C案:『アナタだけの美術館 「スキ」どこからみつける?』

佐野奈都、千葉奏、塚田友里加、松下ゆい、若林妃奈子

丸井グループのウェルビーイングに対する考えから着想を得て、「わたしだけの好きを見つける」ことをウェルビーイングと解釈。光によってさまざまな色を放つダイロックフィルムの前に額縁のフレームのみを吊し、見るたびに異なる角度を楽しめるという内容に。

最終的にA案が採用され、『Favorites for You 〜「スキ」が輝き、溢れ出す〜』というタイトルも、町田マルイ側から評価されました。 ウェルビーイングをどうディスプレイに落とし込むのかが難しかったと、学生たちも企画段階を振り返ります。「サステナブルということだけであればアイデアも出しやすかったのですが、サステナブルは大前提として置きながら、さらにいただいたテーマであるウェルビーイングに対する一人ひとりのイメージや方向性がバラバラで、まとめることに苦労したようです」と堀場先生も、今回の課題の難しさについて触れました。

A案をブラッシュアップしたイメージ図

A案をブラッシュアップしたイメージ図

実制作は全員で行いました。ディスプレイは「彩りと変化」という要素を取り入れ、「スキ」を楽しむ感情を箱からリボンが飛び出すポジティブな演出と、常に姿を変える空をモチーフに喜びだけでなく悲しみの感情も含んだ演出を目指しました。またディスプレイの中央にはモニタの上にハーフミラーと呼ばれる透過率の低いアクリル板を貼り、一見すると鏡のようなデジタルサイネージを学生たちが製作して設置。前を通る人に反応して画像が変化するよう、何度も学内で実験を重ねました。

さらに、サステナブルの表現として玉川学園内で廃棄される予定だったCDやダンボール、ペットボトルなどのリサイクル素材も積極的に利用。メーカーズルームのレーザーカッターなどを使用して加工し、ディスプレイに用いました。ちなみにこれらは展示後に廃棄するのではなく、できるだけ再利用できるよう配慮しながら製作したそうです。

今回のプロジェクトについて、堀場先生は「学生にとってウェルビーイングをデザインに落とし込むというのはなかなかハードルの高い作業だったと思います。ただ、今回はグループ分けの際、敢えて普段から仲のいいメンバーで組んでもいいとしました。結果として、早い段階から活発な意見交換ができ、三者三様の案が生まれたと思います」と振り返りました。また博多先生も「単に授業の課題を制作するのとは異なり、クライアントだったりその先にいる地域の方とかかわり、イメージしながら作っていくという体験をできたことが良かったと思います。もちろんその過程ではうまくいかないこともあるのですが、それもいい経験になったのではないでしょうか」と語ってくれました。

堀場絵吏講師

堀場絵吏講師 博多哲也講師

博多哲也講師

今回参加した学生にも話を聞いてみました。

-

「プレゼンテーションを行う際、模型も制作していたのですが、細かな部分のニュアンスなどをうまく伝えられず、自分の中の感覚を言語化することの重要性を実感しました。また今回は私たちのグループの案を採用していただきましたが、実制作の段階でイメージをどう具現化するかとなった時、他グループの人の意見がとても参考になりました(2年・内藤真帆さん)」

-

「学内での課題制作は比較的個人で行うことが多かったので、今回のプロジェクトでは自分のアイデアをいかにメンバーに理解してもらうかなど、いつもとは違う部分で難しさを感じました。またディスプレイに使用するリボンの選定でも、光を当てた時の色合いなどを細かな部分まで検討しながら進めていったのが印象的でした(2年・上田歩未さん)」

-

「町田マルイさんもそうですし、制作過程では堀場先生、博多先生以外の先生にもいろいろアドバイスをいただきました。多くの人とかかわり、またメンバー内での意見もすり合わせつつプロジェクトを進めていく経験を、2年生という早い段階でできたのは非常に大きいと思います(2年・志村美遙さん)」

-

「ポスターを担当したのですが、入れるべき要素が多い上にモチーフがなかなか決まらず、苦労しました。またガラス面に貼るシートを選ぶ際、私は装飾の多いものを選んだのですが、他のモチーフとの相性が良くなかったんですね。それを指摘されなかったら押し切っていたかもしれず、人の意見を聞くことの重要性に気付かされました(2年・内山留那さん)」

-

「ディスプレイのガラス面に水を使ってシートを貼り付けるのを担当しました。学内で練習した際は簡単だなと思っていたのですが、現場は想像以上にサイズが大きく、かなり手こずりました。もともと興味のある平面デザインの分野に就職しようと考えていましたが、今回の経験で空間デザインも面白いなと、少し迷っています(3年・松下ゆいさん)」

学生たちが数カ月にわたり取り組んだ町田マルイのディスプレイは、ペデストリアンデッキに面した町田マルイ2Fウィンドウ(JR横浜線側)に展示しています。町田へお越しの際は、ぜひ足をお運びください。