『全人』2017年6月号 No.817より

2017年6月号 No.817

今回は「玉川のロボット教育と研究」を特集します。ロボットづくりを通して探究心を育む児童・生徒や、社会貢献を目標にロボット研究に取り組む教員たちの声を取り上げました。今年度、学術研究所に先端知能・ロボット研究センター(AIBot研究センター)が新設され、本学でのさらなる学びの発展が期待されています。巻頭にはロボットクリエイターとして活躍する高橋智隆さんが登場。ロボットづくりにかける思いなどをうかがいました。

本学卒業生で、昨年『コンビニ人間』で第155回芥川賞を受賞された作家の村田沙耶香さんをお招きした学友会寄附講座が、今年4月に開催。「思春期を乗り越えて、夢をめざすには」と題した講演の内容を抄録しています。執筆の原動力だったという少女時代に抱えていた気持ちなどを、教員志望の教育学部と文学部の1年生に語っています。

表紙写真=岩崎美里

-

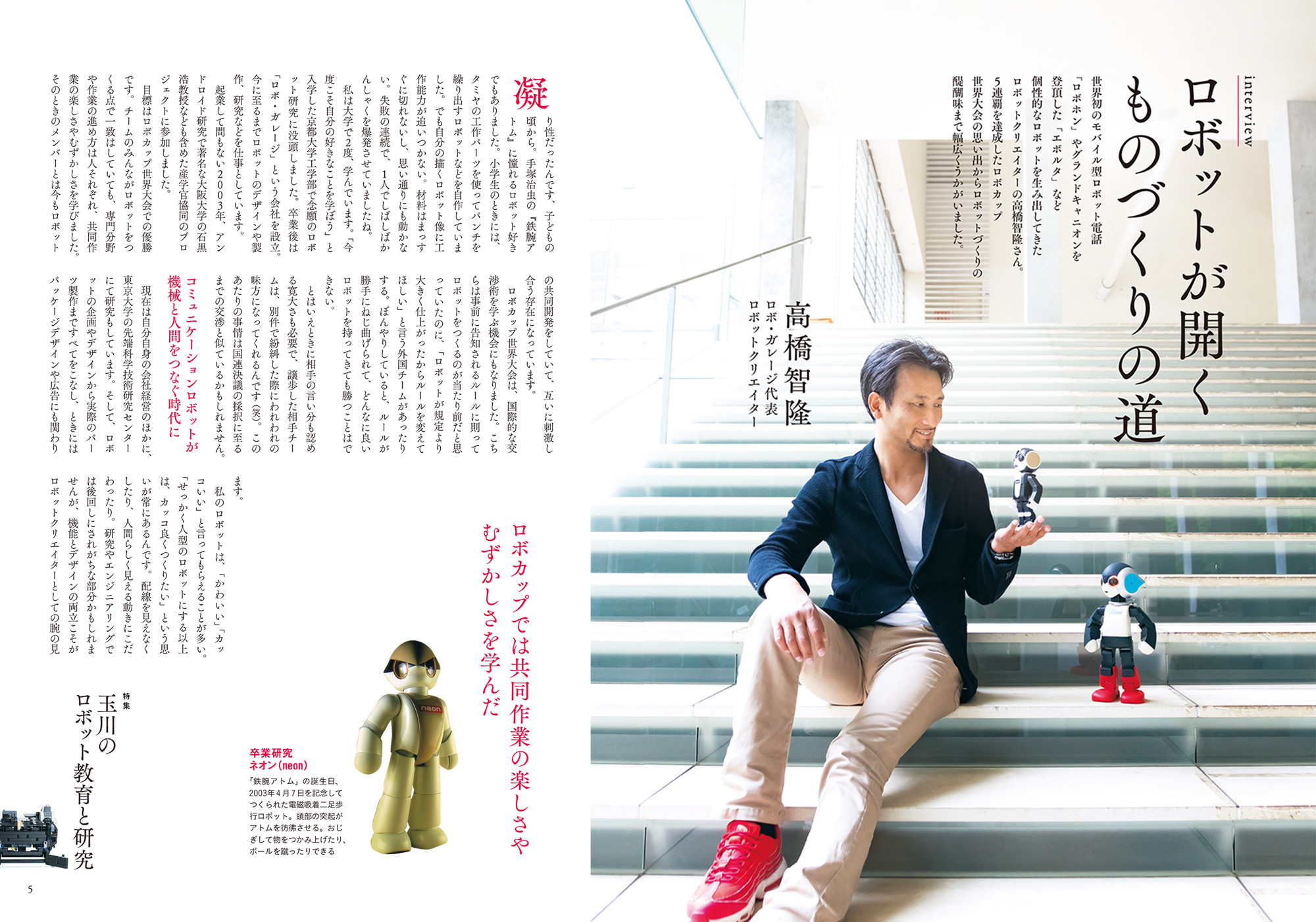

ロボットクリエイターの高橋智隆さん。代表を務める株式会社ロボ・ガレージではロボットの企画、デザインからパーツ製作まで手がける。世界初のモバイル型ロボット電話「ロボホン」、グランドキャニオンを登頂した「エボルタ」など多くのロボットを開発

ロボットクリエイターの高橋智隆さん。代表を務める株式会社ロボ・ガレージではロボットの企画、デザインからパーツ製作まで手がける。世界初のモバイル型ロボット電話「ロボホン」、グランドキャニオンを登頂した「エボルタ」など多くのロボットを開発今、企業が手がける小学生向けのロボット教室の監修もしています。教材づくりをしていて感じるのは、「ロボットは理科教育推進の絶好の素材だ」ということ。でも大切なのは、プログラミングやモーター、センサーの仕組みなどを覚えることではなく、ロボットづくりを楽しむことだと思います。(略)

最近は、子どもたちが自由につくったロボットを見る機会もあります。多足歩行で瞬時に丸くなるダンゴムシのロボットを見たときは正直、「負けた!」と思いました。子どもたちのすごさは、発想の豊かさと、めげずにがんばり続けられることにある。大人が「むずかしそうだ」とやる前から諦めるような課題にも突き進むんです。実際にものづくりの過程で試行錯誤しながらそれを解決し、そしてさらに新しい課題が見つかって、という繰り返しです。その積み重ねを通してしかクリエイティブなモノは生まれません。「ロボットが開くものづくりの道」高橋智隆 p4

-

2016年、『コンビニ人間』で第155回芥川賞を受賞した村田沙耶香さんは文学部の卒業生。思春期の経験や小説に対する信条などを、後輩たちに語ってくださった

2016年、『コンビニ人間』で第155回芥川賞を受賞した村田沙耶香さんは文学部の卒業生。思春期の経験や小説に対する信条などを、後輩たちに語ってくださった小説は私の心をギリギリのところですくってくれました。死にたくはなかったのですが、死ぬ日を卒業式の1週間後と決めて、カレンダーにあと50日、49日と数字を書いていきました。卒業式を乗り越えれば生き延びられるとわかっていたからです。大人に相談するという選択肢はなく、信頼できる大人はまわりにいませんでした。大人は大人の歯車で、子どもは子どもの歯車で回っていて、多分なんともならないだろうとあきらめていました。だから私には、死と小説しかありませんでした。

あと10日、あと9日と過ごすことで卒業できましたが、一方で困ったこともありました。小説が書けなくなっていたのです。あの異常なほどの情熱は才能ではなく、ただの現実逃避だったのかもしれないと思いました。でももう一度書くことに挑戦したくて、少しでも小説について学べる学部に入ろうと考え、玉川を受験しました。「思春期を乗り越えて、夢をめざすには」村田沙耶香 p24

目次

- [特集]玉川のロボット教育と研究

interview

ロボットが開くものづくりの道 ロボットクリエイター 高橋智隆

K-12 ロボットを通して学ぶ未来を拓く力と考える力

大学 ひとを助け、ひとを導く社会に貢献するロボット研究

社会で活躍する先輩たち

K-16でチャレンジ! ロボカップQ&A

先端知能とロボットの研究拠点が発足!

故きを温ねて 46 「神なき知育は知恵ある悪魔をつくることなり」…白柳弘幸 - 平成29年度 玉川大学・玉川学園入学式訓辞 小原芳明

- TAMAGAWA GAKUEN NEWS

- 玉川大学名誉教授授与報告

- 行事報告 8年生の遠足…木﨑裕之

- 学友会寄附講座 講演抄録

思春期を乗り越えて、夢をめざすには 村田沙耶香さん - 玉川のアクティブ・ラーニング 8

教育学部教育学科 小林 亮 教授の授業 - 玉川の先輩を訪ねて 72

株式会社傳來工房社長 橋本和良【工学部1975年卒業】 - キャリアナビゲーション ’17

株式会社エヌ・エヌ・エー 早川明輝さん+インターンシップエントリーシート作成講座 - Book Review 147 『あしながおじさん』…丹治めぐみ

- 教育博物館館蔵資料紹介 299 「土偶」…菅野和郎

- 玉川の仲間たち 「スモモ」…水野宗衛