全人最新号目次&バックナンバー

『全人』は玉川の教育をつたえる広報誌。毎号、「科学」「環境」「就活」「音楽」「家族」など、ひとつのテーマを特集して編集。特集には話題の研究者や作家のインタビューや寄稿を掲載し、教育現場の今と社会の接点を探ります。連載では、K-12、大学、通信教育の動向をお届けし、行事やニュースも報告。教員によるブックレビューや学生生徒のリアルな声なども載せ、読みごたえ十分です。

2025年6月号 No.905

6月号の巻頭特集は「自然は学校」。玉川学園を創立した小原國芳は「学園には、もっともっと多種多様の樹々を移し植えて、ホントに、二十万坪の大植物園に仕上げます」(『全人教育』1967年7月号)と述べました。61万㎡もの広大なキャンパスを教材とした教育活動の様子と、玉川の森に暮らす仲間たちを紹介します。「玉川の先輩を訪ねて」は、科学イラストレーターとして活動する箕輪義隆さんに、20有余年にわたる画業の足跡を振り返っていただきました。「研究室訪問」では、ヒトの意思決定について研究している工学部の髙橋宗良准教授を取材しました。このほか「CAMPUS TOPICS」では、玉川大学脳科学研究所主催の講演会「これからのサイエンスコミュニケーションのはなし」について報告します。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

佐藤邦昭元教諭は玉川大学農学部を卒業後、小学部の理科教諭に。2008年に退職したあとも全国で自然観察、草花あそびを指導している。写真のタラヨウの葉は爪で文字が書け、切手を貼れば郵送できる

佐藤邦昭元教諭は玉川大学農学部を卒業後、小学部の理科教諭に。2008年に退職したあとも全国で自然観察、草花あそびを指導している。写真のタラヨウの葉は爪で文字が書け、切手を貼れば郵送できる大切なのは良い道具を用いるのではなく、自分の目でよく見ることだと教わりました。身の回りの自然をていねいに見る。五感を使って主体的に観察する。丘めぐりの目的とは、自然の不思議と面白さに気がつける目を養うことにあると私は考えています。

各地の学校に呼ばれますが、玉川ほど多種多様な草木や花にめぐまれた学校は本当にまれなのです。だからこそ、大人も自然に学び、子どもたちに気づきを与えられる存在になってほしい。元玉川学園教諭 佐藤邦昭

不思議と面白さに気がつける「目」を

P17 -

在学中は生物自然研究部の鳥班に所属。絵の描き方は独学で身につけた。丹念に観察を続けてきた長年の経験をもとに、それぞれの鳥の「らしさ」の表現を追求している

在学中は生物自然研究部の鳥班に所属。絵の描き方は独学で身につけた。丹念に観察を続けてきた長年の経験をもとに、それぞれの鳥の「らしさ」の表現を追求している初対面で「鳥の絵を描いて生活しています」と言うと、よく驚かれます。世の中にそんな人間がいるとは、にわかには信じられないのでしょうね(笑)。高校時代、先生に「将来は鳥のイラストレーターになりたいんです」と相談したときのことを思い出します。先生は大いに困惑した表情でした。

単にイラストレーターというと、何を描いているのかわかりづらいので、私の場合、「科学」とつけています。その中で描く対象のほとんどが鳥です。

昆虫をはじめ、幼少期から生き物が大好きで、鳥の観察は中学生のときに始めました。身近な場所にもさまざまな鳥が生息していて、ちょっと注意して探せば観察できる。それが鳥の魅力です。玉川の先輩を訪ねて 101

科学イラストレーター 箕輪義隆

P18

目次

- [特集]自然は学校

玉川の丘 探検マップ

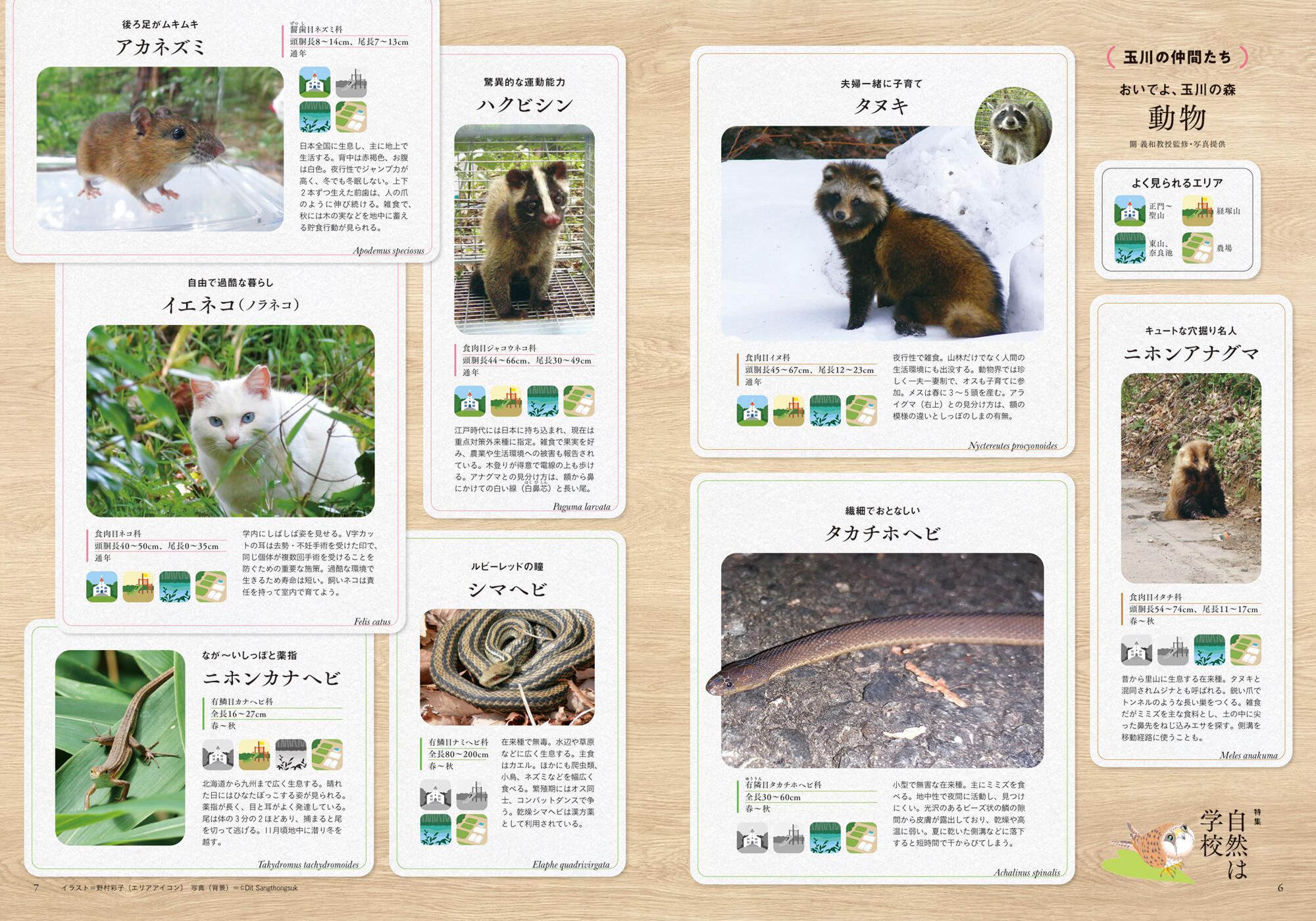

玉川の仲間たち

動物/草・木/昆虫

鳥/きのこ/農作物

史料は語る 30 「郷里の自然に感謝する」…白柳弘幸

自然の教室にようこそ

生物自然研究部/園芸班/IB Division「CAS」

Primary Division丘めぐり ほか - 玉川の先輩を訪ねて 101 科学イラストレーター 箕輪義隆【農学部農学科1991年卒業】

- 令和7年度 玉川大学・玉川学園入学式訓辞

- TAMAGAWA GAKUEN NEWS

- 玉川大学名誉教授称号記授与報告

- CAMPUS TOPICS 玉川大学脳科学研究所 講演会

これからのサイエンスコミュニケーションのはなし - 研究室訪問 44 工学部 髙橋宗良

- キャリアナビゲーション’25

フォーシーズンズホテル東京大手町 吉本航貴さん + 就活Q&A - Book Review 235 『ミズノ先生の仏像のみかた』 … 萩原 哉

- 教育博物館館蔵資料紹介 387 『會話秘訣 英語の電話と會話』 … 宇野 慶

- 玉川の仲間たち 「ミスジマイマイ」 … 友常満利

-

『全人』2025年5月号 No.904より

5月号の巻頭特集は「教師になる」。“教員養成の玉川”として実績を築き、現在は5学部11学科に教職課程を設置している玉川大学。玉川教師訓「子供に慕われ、親たちに敬われ、同僚に愛せられ、校長に信ぜられよ」の教えを胸に教員を志す学生と学長による座談会、卒業生のインタビューを通じて、本学の教員養成の取り組みを紹介します。今号で100回の節目を迎えた「玉川の先輩を訪ねて」は、秋田県民の家庭の味である万能調味料「味どうらくの里」「かくし味」で知られる東北醤油の平山真晴さんから話を聞きました。「研究室訪問」では経営学部の岩永安浩准教授にインタビュー。銀行でのファンドマネージャーを経て、現在はマーケットの規則性について分析している岩永准教授の研究について迫りました。このほか「CAMPUS TOPICS」では、TAPセンター研究会と通信教育課程・芳友会設立70周年記念大会の模様を報告します。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2025年4月号 No.903より

4月号の巻頭特集は「地域と学び」。キャンパスを拠点に地域や自治体と連携・協働して課題解決を目指す玉川大学の最新事例や、自治体との包括連携協定の現状について報告します。「玉川の先輩を訪ねて」は、農業カメラマンの網野文絵さんにインタビューしました。もともと野菜嫌いでありながら、なぜ野菜の美しさを写真で表現する仕事を選んだのか、深堀りします。「研究室訪問」では農学部の石﨑孝之教授が登場。きのこなどの微生物が持つ性質を遺伝子レベルで研究し、有効利用の可能性を探る応用微生物学の研究について話を聞きました。このほか「EDUCATION REPORT」では、7年生のハンネス・シュナイダー スキー学校と、芸術学部のアート・デザイン学科が開催した卒業制作展「The Arts Garden」の様子を伝えます。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2025年3月号 No.902より

3月号の巻頭特集は「玉川の飛躍」。さまざまなフィールドで優れた成果をあげた小学部の児童から大学生・院生に加え、社会で活躍する先輩にインタビューしました。「研究エッセイ」は、演出振付家、ダンサー、俳優としても活動する芸術学部の楠原竜也准教授が、身体表現を介して子どもと向き合うワークショップについて報告します。「CAMPUS TOPICS」では、玉川の伝統行事である5年生のハンネス・シュナイダー スキー学校と、11年生の寒稽古の様子を伝えます。このほか、「研究室訪問」では乳幼児期の音楽教育を研究している教育学部の伊原小百合講師が登場。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2025年2月号 No.901より

2月号の巻頭特集は「創立95周年記念 玉川の集い 歌声は力、合唱は労作」。2024年11月20日、横浜アリーナで開かれた歌声の式典を、多数のビジュアルで振り返ります。「EDUCATION REPORT」では、IB Divisionの6~10年生の必修科目の一つ、IDU(Interdisciplinary Unit:学際的ユニット)について、8年生が参加したカナダでのIB環境サミットの報告も含めてお伝えします。「CAMPUS TOPICS」では、芸術学部の堀場絵吏講師のゼミと教育学術情報図書館による創立95周年企画「童話で巡る大学図書館~図書館を知る一歩へ~」を紹介します。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2025年1月号 No.900より

1月号の巻頭特集は「コスモス祭2024」。1963年から続く「課外活動展」や8つの「学部展」など、学生たちの学びの成果が発揮された2日間の祭典を、運営に携わった学生へのインタビューと写真で振り返りました。「EDUCATION REPORT」では、Secondary Divisionの6~8年生向けに自校教育やキャリア教育を集中的に行う特別教育週間(COSMOS WEEK)と、K-12の国際交流プログラムの様子を報告します。「研究室訪問」では、花柳流の日本舞踊家として50年にわたり舞台に立ち続けてきた芸術学部の青山典靖教授から、日舞の奥深さについて話を聞きました。今号で900号を迎えた『全人』。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年12月号 No.899より

12月号の巻頭特集は「健 第96回玉川学園・玉川大学体育祭」。玉川の体育祭は競技種目や、デンマーク体操を基盤としたマスゲームなどで構成されています。健康教育の実践を披露する玉川の伝統行事を、多数の写真で振り返ります。「CAMPUS TOPICS」では、専門分野や学部を超えた交流座談会「STREAM Style xTalks」と、9月に開催されたWEF国際教育フォーラムの模様を報告します。「研究室訪問」では、俳諧における季語を研究している文学部の野村亞住講師にインタビューしました。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年11月号 No.898より

11月号の巻頭特集は「発見! 教育博物館」。玉川大学教育博物館では、日本教育史、芸術、民俗、考古など4万点を超す貴重な資料を収蔵しています。10月から始まった特別展「イコンにであう―キリスト教絵画のみかた―」の解説や、館蔵資料の紹介を通じて、博物館の魅力を探りました。小説家 朝井まかてさんのインタビューも収録しています。「実践レポート」では、Secondary Divisionの今井航教諭がサンゴ研究部の活動の軌跡を振り返りました。このほか「研究室訪問」では、法哲学を専門とするリベラルアーツ学部の宮崎真由准教授が登場。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年10月号 No.897より

10月号の巻頭特集は「挑むTAP」。玉川学園は日本の教育機関として初めてアドベンチャー教育施設を導入しました。2025年度に導入25年を迎えるTAP(Tamagawa Adventure Program)のいまを深堀りします。「研究室訪問」は、経営学部のイドリッソバ アイナッシュ講師が登場。日本で起業する外国人、 “移民起業家”についての研究を紹介します。このほか、学術研究所人文科学研究センターの公開研究会で岡本裕一朗名誉教授が講演した「AIは『月が綺麗ですね』を理解できるか?」の抄録を掲載。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年9月号 No.896より

9月号の巻頭特集は「学園生活をつくる K-12の委員会」。学年を超えた開かれた組織で人間関係を育み、ゆたかな学園生活を創造するK-12の委員会活動を取り上げます。「研究エッセイ」は農学部環境学科の小原廣幸教授が寄稿。学内農場のチャノキを活用した新たな紅茶づくりの研究や、学内で連携したお茶摘みの試みについて報告します。「研究室訪問」は工学部の長谷川嘉代講師が登場。インフラの長寿命化につながる、金属の疲労破壊のメカニズムについての研究を紹介します。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年7/8月号 No.895より

7/8月号の巻頭特集は「知の実践 リベラルアーツ学部の今」。2003年、日本で初めて「リベラルアーツ」の名を冠した学科を文学部に開設した玉川大学。07年に独立した学部となり、23年度から新カリキュラムを導入したリベラルアーツ学部にスポットを当て、動向を調べました。「玉川の先輩を訪ねて」では、NHK「趣味の園芸」の講師としてもおなじみの京成バラ園園長、村上敏氏が登場。「EDUCATION REPORT」は、アメリカ桜まつりで玉川太鼓と創作民俗舞踊を披露し、玉川大学での凱旋公演を果たした芸術学部の学生たちを取り上げました。「研究室訪問」で紹介する教育学部の鈴木淳也准教授は、“フジヤマのトビウオ”・古橋廣之進氏に師事した経歴の持ち主。そんな鈴木准教授から、水に親しむ楽しさを教わった学生にも話を聞いています。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年6月号 No.894より

6月号の巻頭特集は「学ぶ 楽しむ ES」。650人超の受講生を有し、保護者の95%以上が「総合的に満足している」と回答する玉川学園の延長教育プログラム(Extended School:ES)。今年で8年目を迎えたESの現状について掘り下げました。4月6日に実現した秋篠宮文仁皇嗣殿下並びに悠仁親王殿下のお成りについては、先導役を務めた農学部 小野正人教授が振り返ります。「CAMPUS TOPICS」では、4月に米ペンシルベニア州のドレクセル大学から来学した交換留学生たちの学びをリポート。「研究室訪問」は、動物の生態と保全について研究している農学部 關義和教授が登場。フィールドワークの様子が垣間見えるインタビューとあわせて、ゼミ生からも話を聞きました。今月も玉川教育の最新情報をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年5月号 No.893より

創立95周年の節目を迎えた2024年度最初の巻頭特集は「玉川教育のいま」。キャンパスの移り変わりを新旧写真で比較するとともに、玉川の丘で学んだ教員が忘れがたい恩師をはじめ、いまも続く行事や活動などの思い出をふりかえります。「生涯学べ」は通信教育部(現通信教育課程)を卒業後、現在は栃木県那須町立那須中央中学校事務長をつとめる濵岡功さんにインタビュー。「研究室訪問」には国際協力を研究する観光学部 佐々木弘志講師が登場。昨年度秋学期にスタートしたゼミの活動内容をはじめ、学生にも話を聞きました。今年4月に就任した小原一仁新学長による新連載「学生へ」とあわせて、玉川教育のいまをお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年4月号 No.892より

巻頭特集の「『食』と向き合う」では、ひとが生きていくために必要な「食」を切り口に、玉川学園・玉川大学が実践する最新の教育研究活動を掘り下げます。2年生児童による稲作や三國清三シェフの味覚教育、農学部の教育研究などをピックアップ。教育学部 中西茂教授の「教育探訪」は今号で最終回を迎えます。「研究エッセイ」は玉川大学と港区立青山中学校、都内の美術館が協働する美術の授業実践について、教師教育リサーチセンターの福井正仁客員教授が報告します。「研究室訪問」では芸術学部アート・デザイン学科の児玉沙矢華講師にインタビュー。写実的な大作を描き続けてきた経験に基づく描画指導の様子、学生の声などを紹介しています。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年3月号 No.891より

巻頭特集の「玉川の成果」では、2023年度に個人やチームの個性や能力、持ち味などを存分に発揮して、たしかな成果をあげた玉川学園・玉川大学の児童生徒や学生を取り上げました。「玉川の先輩を訪ねて」では2020年、長野県佐久市にイチゴ狩り農園をオープンさせた株式会社井上寅雄農園代表 井上隆太朗さん(農学部2014年卒業)にインタビュー。「脳科学相談室」の回答者は脳科学研究所の松元健二教授。「研究室訪問」には文学部の髙城宏行准教授が登場。研究テーマとするグローバル・コンピテンスの解説や授業における実践、学生の声なども紹介しています。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年2月号 No.890より

2022年の紛争死者数は今世紀最悪と言われています。ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘、中東やアフリカ諸国の内戦など、各地で紛争がつづく今、私たちにできることは何でしょうか。巻頭特集では「戦争をどう学ぶか」と題して、シリア難民を取材するフォトグラファー 小松由佳さんのインタビュー、K-12生徒×教員、学生×教員による2つの座談会、元駐ウクライナ特命全権大使 角茂樹教授による論考などから考えます。「玉川の先輩を訪ねて」は元ラグビー日本代表で、ラグビーパークジャパン代表の川合レオさん。内発的動機を尊重する“玉川のラグビー”で培った学びを振り返ります。「研究室訪問」は経営学部の大西清彦教授。研究テーマとする国際会計や、会計制度を英語で学ぶ意義などを語ります。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2024年1月号 No.889より

幼稚部は年少うさぎ・りす組(3、4歳)、年中こあら・ひつじ組(4、5歳)、年中しか・きりん組(5、6歳)の、3学年6クラスで保育を行っています。遊び場は、園庭や経塚山、さらにキャンパスの外に。幼稚部のとある1日に迫ります。卒園後も活躍する生徒たちのインタビューも収録しています。4年ぶりの通常開催が実現した「玉川大学コスモス祭2023」を4ページで紹介。「研究室訪問」にはロボット工学を研究する工学部の水地良明講師が登場。「EDUCATION REPORT」ではK-12探究学習研究会の模様を報告します。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2023年12月号 No.888より

2022年度に玉川のキャンパスから排出されたごみ・資源の総量は約184トン。資源に再生されたものが約139トン。残りの約45トンも、さまざまなプロセスを経て、資源化が図られています。どうすればごみの量を減らしていけるでしょうか。巻頭の「身近な資源」特集では、ごみ削減をめざす玉川の挑戦やK-12の活動などを報告。ごみ清掃員兼お笑い芸人のマシンガンズ 滝沢秀一さんのインタビューや、伊藤信太郎環境大臣からのメッセージも収録しています。「生涯学べ」は茨城県立石岡特別支援学校で指導する櫻井登志子教諭。第95回を迎えた「体育祭」の模様は、児童・生徒・学生の作文と写真で紹介します。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2023年11月号 No.887より

「私の愛読書」特集では、玉川学園・玉川大学の教員が選んだ推薦図書を紹介。巻頭インタビューでは、ノンフィクション作家の稲泉連さんに、影響を受けたノンフィクションの傑作やこれまでの読書体験などをうかがいました。「EDUCATION REPORT」はパートナーシップ契約を結ぶNBAワシントン・ウィザーズの関係者が実施したバスケットボールとダンスのクリニックについて報告。「EVENT REPORT」では創立者小原國芳の故郷である南さつま市と包括連携協定締結10周年を祝した記念事業や行事の模様をお届けします。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2023年10月号 No.886より

特集のテーマは「伝統を継ぐ」。伝統とは“ある民族や社会・団体が長い歴史を通じて培い、伝えてきた信仰・風習・制度・思想・学問・芸術など。特にそれらの中心をなす精神的在り方”と定義されています(岩波書店『広辞苑』)。有形無形の教えを継ぎ、日本の文化や産業をにない、社会の第一線で活躍する6人の先輩に話をうかがいました。「実践レポート」ではPrimary Division5年生のサマープログラムを紹介。大学と連携し、ホンモノに触れる体験型のプログラムづくりに携わった河野峻平教諭が報告します。「生涯学べ」には、トヨタ産業技術記念館館長の大洞和彦さんが登場。「脳科学相談室」の回答者は鮫島和行教授。早期教育の効能などを考察します。

表紙写真=岩崎美里

-

『全人』2023年9月号 No.885より

くらしのあらゆる場面でAI(人工知能)に代表されるテクノロジーの社会実装が進んでいます。私たちの当たり前がどう変わり、テクノロジーと人間は今後どのような関係を結ぶのでしょうか。「テクノロジーと人間」特集では、哲学者の野矢茂樹教授をはじめ、本学教員にその手がかりをうかがいました。今号より始まった「先生の横顔」は教員の意外な一面に迫る新連載。初回は全日本杖道大会で二連覇を成し遂げたK-12の矢崎貴紀教諭が登場します。「EDUCATION REPORT」では6~12年生が学年ごとに合唱を披露する玉川学園音楽祭を報告。「研究エッセイ」ではキャンパスでみられる野鳥の観察と記録に取り組む農学部田淵俊人教授が、季節別でみられる野鳥や観察スポットを紹介します。

表紙写真=岩崎美里