『全人』2023年9月号 No.885より

2023年9月号 No.885

くらしのあらゆる場面でAI(人工知能)に代表されるテクノロジーの社会実装が進んでいます。私たちの当たり前がどう変わり、テクノロジーと人間は今後どのような関係を結ぶのでしょうか。「テクノロジーと人間」特集では、哲学者の野矢茂樹教授をはじめ、本学教員にその手がかりをうかがいました。今号より始まった「先生の横顔」は教員の意外な一面に迫る新連載。初回は全日本杖道大会で二連覇を成し遂げたK-12の矢崎貴紀教諭が登場します。「EDUCATION REPORT」では6~12年生が学年ごとに合唱を披露する玉川学園音楽祭を報告。「研究エッセイ」ではキャンパスでみられる野鳥の観察と記録に取り組む農学部田淵俊人教授が、季節別でみられる野鳥や観察スポットを紹介します。

表紙写真=岩崎美里

-

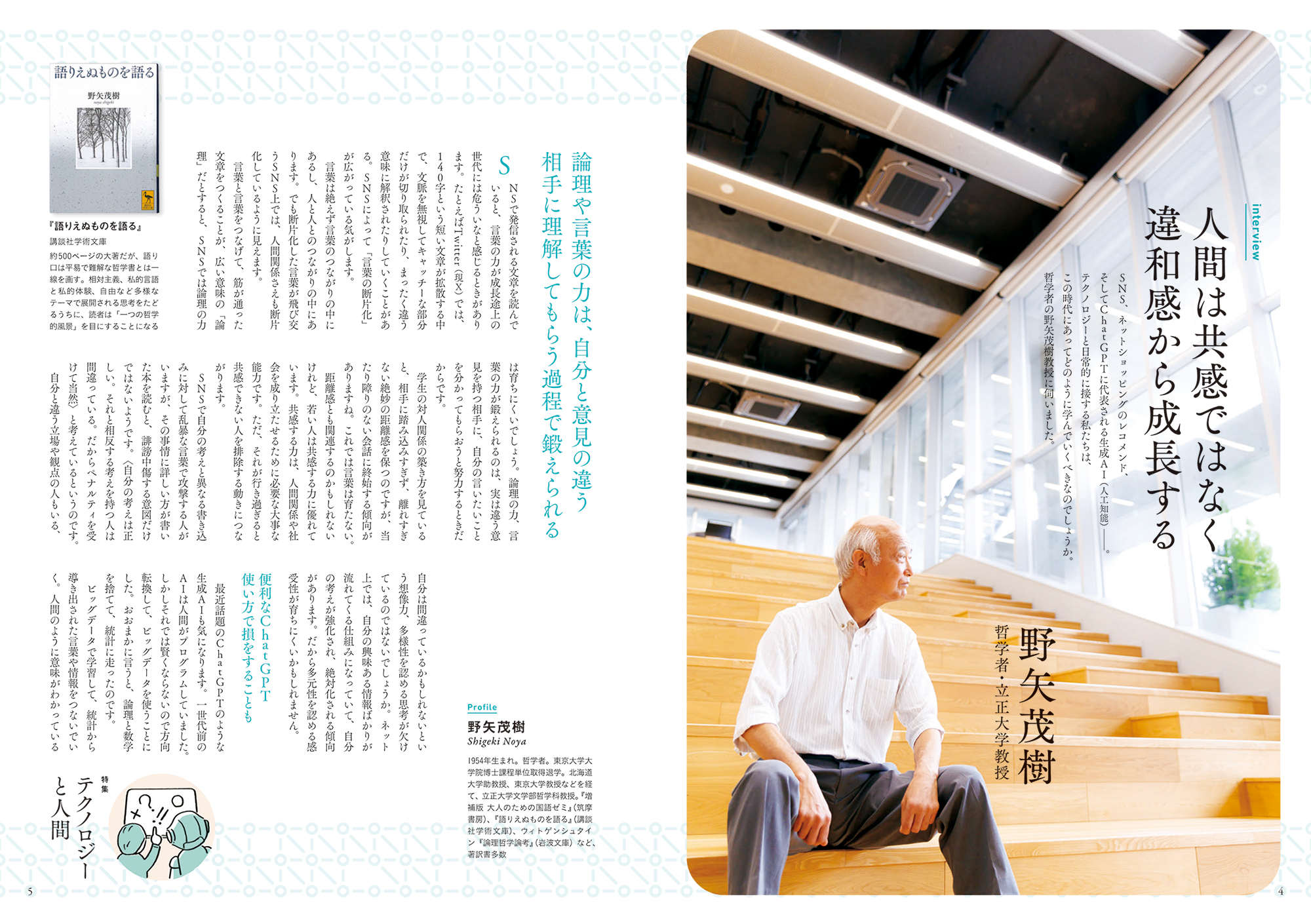

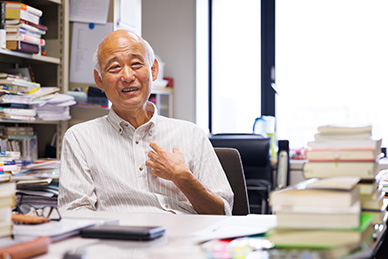

「テクノロジーの進歩自体が悪いのではなく、使う人間の問題が大きい」と語る野矢教授。『語りえぬものを語る』(講談社学術文庫)、『増補版 大人のための国語ゼミ』(筑摩書房)ほか多数の著書がある

「テクノロジーの進歩自体が悪いのではなく、使う人間の問題が大きい」と語る野矢教授。『語りえぬものを語る』(講談社学術文庫)、『増補版 大人のための国語ゼミ』(筑摩書房)ほか多数の著書があるかつては、まず人の欲望や欲求があって、それを実現させる技術を開発するという順序でした。しかしいまは逆で、技術の進歩が先を行くことが多い。人間は進んだ技術があると使いたくなる傾向がありますから、後付けで技術の用途を見つけていく。せっかく進んだ技術があるのになぜ使わないのだ、という圧力が生じることもあります。遺伝子操作などはその一例ですね。

技術というのは自己運動して進歩します。だから、本当にこの技術は人間にとって必要なのかを議論しなければいけない。「技術の進歩は人間の価値観に従属するべきだ」ということを覚えておいてほしいです。人間は共感ではなく違和感から成長する

哲学者・立正大学教授 野矢茂樹 p4 -

正門や聖山付近で1年を通してみられるメジロ(上)と、農耕地と水田が混在し、樹木の多い農場付近で、春から夏までみられるコマドリ(下)

正門や聖山付近で1年を通してみられるメジロ(上)と、農耕地と水田が混在し、樹木の多い農場付近で、春から夏までみられるコマドリ(下)構内にはほぼ全域にわたって校舎や体育館、グラウンドなどの各種教育研究施設が散在し、農場には水田や畑、果樹園がみられます。このように起伏に富んだ地形から成る多様な自然環境は、校舎の改築や新設など教育環境が充実した現在でも創立した1929(昭和4)年当時から保たれており、1963年~現在までに記録された鳥類は150種近くにもなります。丘陵地ゆえに陸鳥と呼ばれる種が約110種を占めますが、水鳥や水辺付近を好む野鳥も生息しています。2023年現在、60年間にわたって繁殖した鳥類は何と45種を超え、1963年にはアカショウビン(カワセミの仲間で赤い鳥)の繁殖記録もあるほどです。

研究エッセイ

玉川学園は野鳥の宝庫

田淵俊人 p24

目次

- [特集]テクノロジーと人間

interview 人間は共感ではなく違和感から成長する哲学者・立正大学教授 野矢茂樹人間と同じく発展途上の存在を使いこなすために 工学部 青野修一

赤ちゃんの発達をうながす感情の共有 リベラルアーツ学部 梶川祥世

1000年前の人々の心にふれる技術 文学部 中田幸司

AIに時代をこえて残る名曲はつくれるか 芸術学部 今野哲也

アイデアとテクノロジーで社会の課題を解決に導く 観光学部 法島正和

試行錯誤を許容する教室づくりの原動力に 教育学部 田畑 忍

ICT教育研究センター/量子情報科学研究所/ロボットラボ - TAMAGAWA GAKUEN NEWS

- EDUCATION REPORT 6-12年 玉川学園音楽祭

- CAMPUS TOPICS ガスパール・カサド楽譜出版記念の動画制作

- 史料は語る 12 「服装は人格を宣言する」…白柳弘幸

- 先生の横顔 1 矢崎貴紀

- 脳科学相談室 16 心を制御しているのは脳ですか?…酒井 裕

- 研究エッセイ 玉川学園は野鳥の宝庫…田淵俊人

- 研究室訪問 24 農学部 肥塚信也

- キャリアナビゲーション’23 ダイダン株式会社 三野恭平さん+就活Q&A

- 学園日誌…小原芳明

- Book Review 215 『青春デンデケデケデケ』…坂田 晶

- 教育博物館館蔵資料紹介 367 『夕暮れの母子』…萩原 哉

- 玉川の仲間たち 「フクロツルタケ」…石﨑孝之