『全人』2014年9月号 No.786より

2014年9月号 No.786

夏休みを終え、子どもたちが玉川の丘に戻ってきました。始業日の1日は「防災の日」でもあり、学園では防災訓練を実施しています。そこで今回は「学園を守る」と題し、防火・防災・防犯の専門部処である総務部キャンパス セキュリティ センターの24時間365日体制の仕事に密着するとともに、学園をあげて行われている教育現場での防火・防災・防犯への取り組みを紹介。「研究エッセイ」では、沖縄の小学校児童を対象とした防災教育の実践を、教育学部長の寺本潔教授が具体例を挙げながら報告します。また「行事報告」で取り上げたのは、芸術学部と青山円形劇場との提携公演「Performing Arts Fair 2014」。提携開始から12年の軌跡と成果を、指導教員がレポートします。

-

2014年度の学生防災ボランティア隊・隊長をつとめるのは、教育学部3年生の古屋真穂さん

2014年度の学生防災ボランティア隊・隊長をつとめるのは、教育学部3年生の古屋真穂さん2000年に結成、09年に文化会のクラブ活動に認定された。災害時には教職員の後方支援にあたる。現在隊員は男子7名・女子4名。普段は週1回、消火栓、消火器、AED(自動体外式除細動器)などの取り扱いといった技術訓練と、防災・減災に関する知識習得の2本柱で活動している。年2回夏と冬には合宿訓練を実施。突然の災害でも状況を見て瞬時に判断できるよう、普段からさまざまなシミュレーションを繰り返す。知識・技術に基づいた、この「先を読む力」が災害時の強い味方になる。

「学びの場の防災・防犯への取り組み」 p6

-

昨年行った社会科の授業で、地図づくりを指導する教育学部長の寺本潔教授。沖縄県の小学校でのひとこま

昨年行った社会科の授業で、地図づくりを指導する教育学部長の寺本潔教授。沖縄県の小学校でのひとこま学校にいる時間帯は教職員が安全を守りますが、小学生の場合、1年間の全生活時間の8割は家庭や地域で過ごす時間です。にもかかわらず、防災教育は学校内でしか指導されていない現状にいささか不安を感じてしまうのは私だけでしょうか。自助を基本とする防災は、「1人で家にいる時や近所で遊んでいる時に地震や火災、洪水や津波が発生したら、どうするの?」を問う学びにしなくては確かな防災力は身につかないでしょう。地域の特性に見合った「防災の自校化」の一環として地域に出かけて実践的に学ぶ機会が不可欠です。

「子どもたちの地図づくりが地域で生きる防災力に」 寺本 潔 p12

目次

- [特集]学園を守る

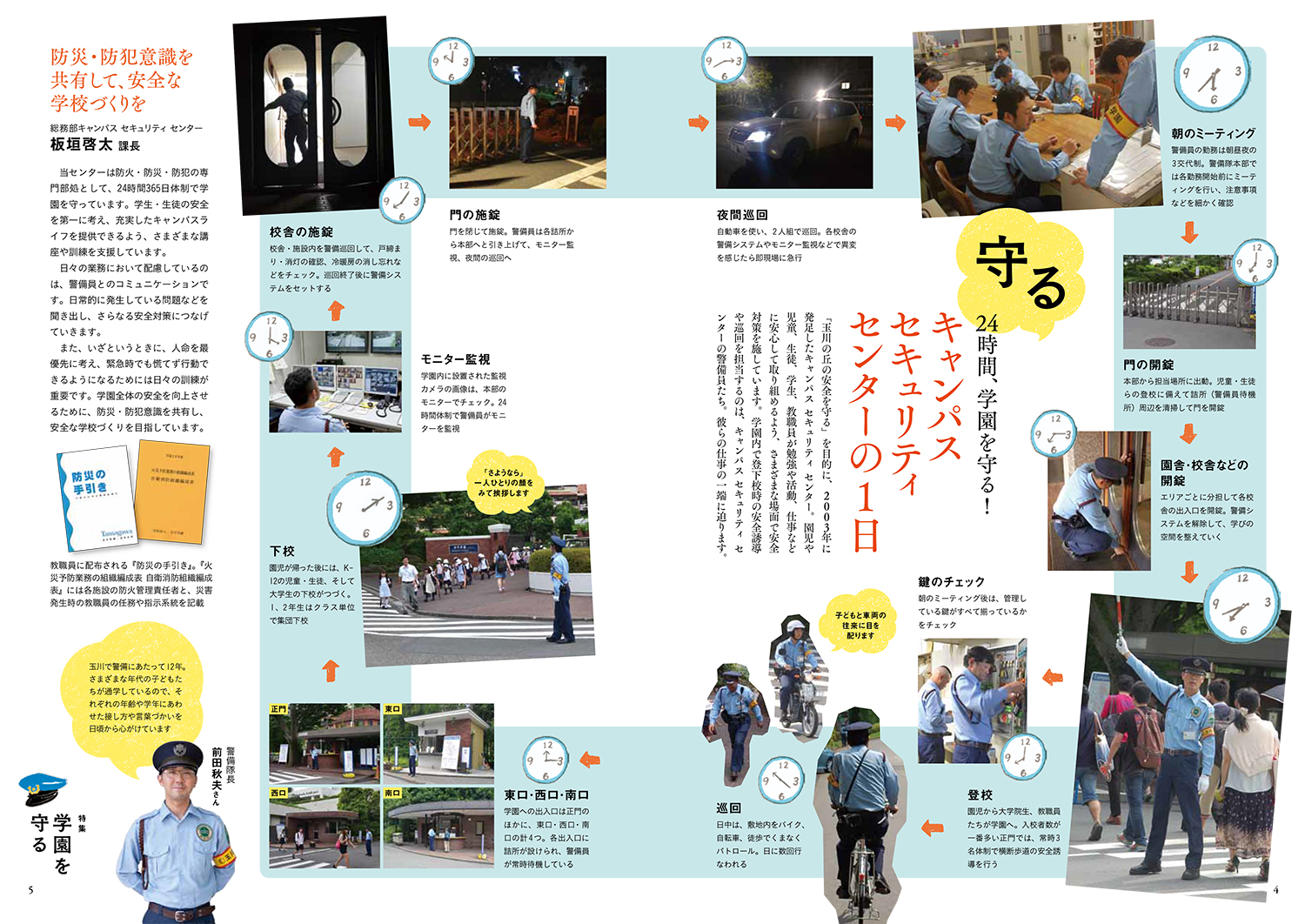

24時間、学園を守る! キャンパス セキュリティ センターの1日

訓練を重ねて意識向上! 学びの場の防災・防犯への取り組み

備えあれば憂いなし! 安心・安全のために玉川がしていること

故きを温ねて 15 「『全人』がこれで終わるかもしれませぬ」…白柳弘幸

研究エッセイ

子どもたちの地図づくりが地域で生きる防災力に 寺本 潔 - TAMAGAWA GAKUEN NEWS

- 行事報告

「Performing Arts Fair 2014」…太宰久夫 - 学びの時間 36 農学部生命化学科 大塚みゆき

- 生涯学べ 34 吉田祐子 社会福祉法人 地の星 ベロニカ苑スタッフ

- K-12学びの丘 11

中学年防災委員会 - Our Job, Our Pride 25

経理部予算課 奥山大樹さんの仕事 - 今月の一労作 12 玉川生まれのシュー菓子

- キャリアナビゲーション'14

就活データ「就活生の【海外志向】は?」+

コンティネンタル・オートモーティブ・システムズ

平戸健太郎さんに聞いてみた - 学園日誌…小原芳明

- Book Review 116 『わたしにふれてください』…大場紘子

- 教育博物館館蔵資料紹介 268 「エジプトから帰還する聖家族」…宇野 慶

- 玉川の仲間たち 「オオバノトンボソウ」…山﨑 旬