玉川豆知識 No.166

開設まもないカナダ・ナナイモ校地での海外協力研究部の合宿

開設されたナナイモ校地で最初に活動を行ったのは、海外協力研究部という玉川大学のクラブでした。1977(昭和52)年7月22日から8月27日の間に、22名の学生が、まだ駐在員もいないナナイモ校地を訪れ、建物のペンキ塗り、湖の桟橋、道作り、マラスピナ大学(現在のバンクーバー・アイランド大学)内の玉川学園日本庭園造りなどの労作を行いました。

1.玉川学園カナダ・ナナイモ校地の開設

カナダ西部のブリティッシュ・コロンビア州のナナイモ市にある土地を玉川学園が購入したのが1976(昭和51)年のこと。購入した土地は、ナナイモ市の郊外。そこは、ホールデン湖の東端を含むなだらかな南斜面の牧草地で、面積は約10万坪(約32万平方メートル)、西に1,500メートル級の山々を臨み、まわりは杉の森に囲まれた自然環境でした。玉川学園創立50周年記念事業の柱の一つとして「国際教育の振興」が掲げられ、当時学長だった小原哲郎が、海外での国際教育を推進するための最初のステップとして、カナダ・ナナイモ市玉川学園(現在のカナダ法人玉川学園、通称:ナナイモ校地)の設立を計画。その時のことが、玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』に次のように記されています。

学園の学生、生徒たちをカナダの大自然の中で教育してやりたい。公害のない、空気も水も澄んだ自然環境にふれながら、永遠を想い、労作に汗を流し、勉学にいそしむことの出来るような地を見つけたい。

ナナイモ校地全景(中央が学生たちが滞在した建物、左側の建物が納屋)

ナナイモ校地全景(中央が学生たちが滞在した建物、左側の建物が納屋) ナナイモ校地

ナナイモ校地 ホールデン湖

ホールデン湖1976(昭和51)年9月1日に行われたナナイモ校地披露式には、小原哲郎学長夫妻をはじめ、前田理事、岡田農学部長、浜田、石田両教授およびロングビーチ短期留学中の学生、生徒79名が参加。現地側は、当時の上院議員レイ・パロウルト氏、農業相ダン・フィリップ氏らが来賓として参列。披露式は盛大に行われました。記念銅板には「玉川大学農場」とありました。式の中で、小原哲郎学長は、ナナイモ校地において教育研究活動を展開する目的を次のように語っています。

第一はこの青空教場を通して、カナダと日本の間に心と心をつなぐ絆を作りたいと思います。第二の目的は、玉川とナナイモの学生、生徒に真の国際教育を与えることです。第三の考えは、私どもは皆様との触れ合いを通し、農学の実験を通して、この地域社会に貢献したいということです。

ナナイモ校地の披露式

ナナイモ校地の披露式 ナナイモ校地の披露式

ナナイモ校地の披露式 記念銅板

記念銅板ナナイモ校地となるこの場所を玉川学園が購入した時には、前所有者のロックナー氏が住んでいた建物や納屋、倉庫がそのまま残っており、それらを活用して活動が開始されました。ロックナー氏が住んでいた建物は約100年前に建てられもので中央に壁がありました。片側は使用できない状態でした。利用可能なロックナー氏が生活していた側を、1階は共有スペース、2階は宿泊スペースとして使用。共有スペースには事務室、食堂、トイレ、浴室、洗濯室がありました。トイレはすでに水洗トイレ。食堂や洗濯室にある蛇口は2つずつあり、一方からはお湯が出ました。今から約45年前のことです。

2.海外協力研究部の合宿

1976(昭和51)年開設以来、玉川学園カナダ・ナナイモ校地は、主に玉川大学農学部の海外フィールド、および学術研究の場として利用されてきました。しかし、開設されたナナイモ校地で最初に活動を行ったのは海外協力研究部という玉川大学のクラブ。1977(昭和52)年7月22日から8月27日の間に、高橋貞雄助手(後に玉川大学文学部教授、玉川学園理事)の引率のもと海外協力研究部の22名の学生がナナイモ校地を訪れ、約100年前に建てられナナイモで一番古い家とも言われていた建物(宿舎)のペンキ塗り、湖の桟橋、道作りなどの労作を行いました。当時、ナナイモ校地には駐在員などはいなく、近隣の方々の支援を受けながらの活動となりました。クラブの合宿としては、異例の長期に亘るものでした。

学生たちが滞在した建物(宿舎)

学生たちが滞在した建物(宿舎)当時、建物は学生たちが滞在した建物(宿舎)と納屋、倉庫だけで、現在のような宿泊棟や研修活動を行えるマラスピナ・玉川ホールのような建物はありませんでした。学生たちが滞在した建物と合宿中の生活について、『全人教育』第346号の「カナダ研修合宿の軌跡」に次のような記述があります。

ちょうど百年前に建てられた、ナナイモでは一番古い家だそうである。だが、いかにも堅固な造りは風格さえあり、不思議と安らぎを覚えさせてくれる家である。

(略)

六畳程の部屋に七人の男が寝袋を並べて寝たわけであるが、暑さと不協和音の凄まじいこと。だがこういう時にこそ不思議に何か大きな事がやれそうな、そんな気がするものである。色々な事が脳裏を駆け巡る間に、いつか外は白み、朝の六時。隊長の「起床!」の一声で飛び起きる。体操、国歌に校歌を歌い一日が始まる。

こうして総てが開始された。私達の受け入れに事前に大変骨を折って下さった原先生は所用で数日後には学園のこの地を離れて行かれた。もう私達全員で協力して事に当たる他はない。

部員たちは一つの班が約7名の3班に分かれ、ナナイモ校地に到着した翌週から1班ごとに1週間のホームステイも経験しました。

学生たちが滞在した建物(宿舎)

学生たちが滞在した建物(宿舎)海外協力研究部のこの合宿での主な労作活動は以下の通りです。

| 労作場所 | 労作内容 |

|---|---|

| 学生たちが滞在した約100年前に建てられた建物(宿舎) |

|

| ナナイモ校地周辺 |

|

| マラスピナ大学内の玉川学園日本庭園 |

|

ホールデン湖

ホールデン湖 ナナイモ校地

ナナイモ校地 倉庫(手前)と納屋

倉庫(手前)と納屋 納屋

納屋上記の活動について、『全人教育』第346号の「カナダ研修合宿の軌跡」で学生が次のように述べています。

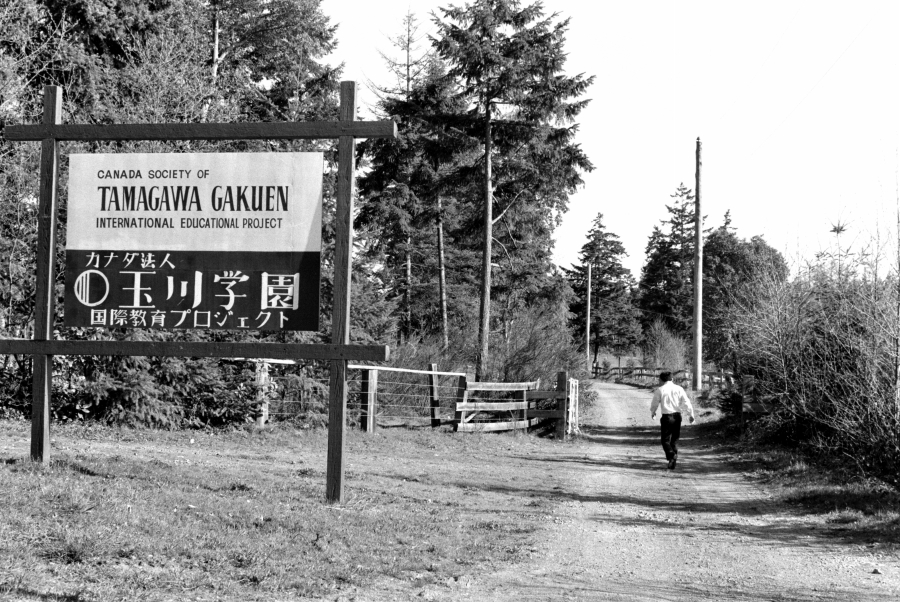

学内周辺の環境整備において、周辺の除草、道ぶしんを二日で完了し又、学園の土地の入口にある看板直しと並行して八月二日に完了。八月一日からは、おもに、桟橋造りとペンキ塗り、ポールのペンキ塗りと立てる準備を行って十六日までに完了した。

宿舎修理は、外壁のペンキはがしに、非常に時間と労力を費やして、二十五日~九日までかかり、後ペンキ塗りをする。宿舎は、左半分が使用不可能な為、清掃をして、腐った壁・床・天井をはがし、七月二十五日~八月一日までに完了し、使用可能の状態まで手を加えた。内装においては、ペンキ塗りを二日からとりおこない、十三日までにおえた。この結果、使用可能の部屋が三部屋ふえて、六部屋になった。部屋の色を明るいムードにした。

マラスピナ大学関係においては、学内でとても良い場所をいただいたが、この場所は、これからの大学の中心地になるためりっぱな庭園を造る必要があった。そのため、日本に帰って専門家に手をほどこしていただくことになり、我々は準備段階として、ブルドーサーで整地を行ない、立て看板を造り、くいをうった。残念ながら、我々にはこの段階程度しかできなかった。これは、八月二日から開始し、五日に完了した。

校地の入口に建てられた看板

校地の入口に建てられた看板 ナナイモ校地

ナナイモ校地左奥にあるのが学生たちが滞在した建物

ナナイモ校地

ナナイモ校地納屋(左)と学生たちが滞在した建物

当時はまだ水がなく、井戸を掘ってもらうことになりましたが、いつ完成するかはわかりませんでした。水のない生活がどんなに大変なことか。そのことを、同じく『全人教育』第346号の「カナダ研修合宿の軌跡」で学生が次のように語っています。

水は、はじめ全く出なかったので、200メートル程離れたお隣のロックナーさんが、一日に何度も大きなミルクのボトルに水を入れて運んできて下さいました。

(略)

七月下旬より井戸掘りの工事が始まり水が出始めたのは、八月六日でした。その時の感激は言葉では言い尽くせません。水の何たるありがたいことか!しかし、本格的に水が使えるようになったのは、八月十日以降でした。お風呂はなかったので、これまた、ロックナーさんの御厚意により、順番に三日に一度入浴させていただきました。また、お手洗いは、忘れもしない黄色と緑のポータブルのトイレが二つ、木製のものが一つ用意されました。

ナナイモ校地全景

ナナイモ校地全景たくさんの貴重な体験をした学生たちは、ナナイモ校地を離れる2日前の8月18日、お世話になった方々を校地に招いてサヨナラパーティーを開催。オップガード学長をはじめとするマラスピナ大学の関係者、ホストファミリーの方々、近隣の人たちなどおよそ100名が参加。学生たちは心を込めたプログラムや料理でお迎え。最後に学生たちは、校歌と讃美歌を歌い、再会を約束して一人ひとりとお別れをしました。その後バンクーバーで1泊、サンフランシスコで2泊、ロスアンゼルスで3泊した後、日本に戻りました。

【参考】写真で見るナナイモ校地

ナナイモ校地購入前の様子を描いた絵画

ナナイモ校地購入前の様子を描いた絵画 1985年頃

1985年頃 1985年頃

1985年頃建物の裏手に見えるのがホールデン湖

1978年頃

1978年頃学生たちが滞在した建物

1989年

1989年本部棟(左)と学生棟が完成

1990年

1990年ホールデン湖から臨む本部棟

1996年

1996年 1999年

1999年マラスピナ・玉川ホールが完成

2021年

2021年左から学生棟と本部棟、マラスピナ・玉川ホール

2021年

2021年左から学生棟と本部棟、マラスピナ・玉川ホール

2021年

2021年学生棟(左)と本部棟

2021年

2021年本部棟

2021年

2021年本部棟

関連リンク

参考文献

- 高橋貞雄、八城美和子、佐々木裕子ほか「カナダ研修合宿の軌跡」(『全人教育』第346号 玉川大学出版部 1978年 に所収)

- 『玉川大学農学部 教職員と学生たち ~昨日・今日・明日~』(玉川大学農学部60周年記念誌) 玉川大学農学部 2013年

- 小原芳明監修『全人』第797号 玉川大学出版部 2015年

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年