玉川の演劇教育の始まり

演劇は人間の生き方に最も深くふれる芸術であり、それが教育の中に正しく生かされた場合には、人間陶冶の優れた方法となる。演劇創造による教育は、玉川では全人教育の一環として、早くからその実践と理論的探求がなされ、大きな足跡を残してきた。(『全人』第288号(昭和48年8月発行)より)

1.学校劇

玉川学園創立者小原國芳は、広島高等師範学校付属小学校の理事(教務主任)をしていた時に、そこで行われていた年2回の学芸会を学校劇と名付けた。『全人』第66号(昭和30年2月発行)の巻頭言に、そのことが次のように記述されている。

私が香川師範で、英語教育の一環として演劇をやってから正に四十七年、「学校劇」という名前の下に、官立学校ヒロシマ高等師範で堂々と始めたのは実に大正七年でした。

やがて、学校劇は、広島高等師範学校付属小学校での年2回の学芸会や全国初等教育大会においての発表、教育機関誌『学校教育』誌上での紹介などにより全国的な注目を集めた。國芳が『学校劇論』なる一書を刊行したのも、1921(大正10)年頃であった。斎田喬らの実践を得て、國芳は日本における学校劇運動の先達としてその名を天下にとどろかせた。このように、大正中期から昭和初期にかけて「学校劇」は、燎原の火の如く日本中にひろがっていった。そして玉川学園の創立を機に演劇教育はさらに盛り上がりを見せ、『玉川学校劇集』は全国の小学校・中学校にひろがり、戦後の演劇教育に大きく貢献した。

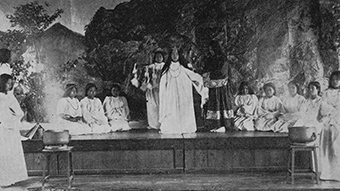

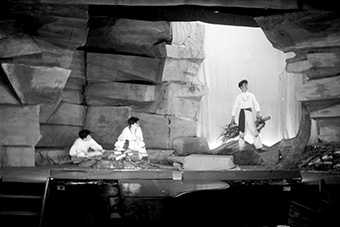

『天の岩戸』(大正7年)

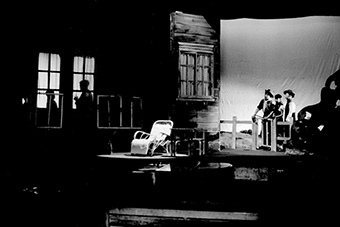

『天の岩戸』(大正7年) 『水師営の会見』(大正7年)

『水師営の会見』(大正7年)玉川においての学校劇は、さらに岡田陽によって推進され着実な成果をあげていった。学校劇の意義について、岡田は「玉川の学校演劇」と題して、『演劇と舞踊―玉川教育―』(昭和39年4月発行)の中で詳細にわたって語っている。要点は以下のとおりである。

- 芸術教育のひとつとして、人間性の陶冶に役立つ。

- 人間の劇的本能を創造的に助長して、積極的な思考力と能動的な行動力を培っていく。

- 人間の社会生活にもっとも近い演劇の特性を活かすことにより、正しい人間生活、よき社会生活への目が開かれ、特に劇を演ずることによって行動的情緒的に現実認識を育てることができる。

- 集団創造活動である演劇の特性を利用することにより、社会生活に適応する人間的成長が期待できる。

- 劇的表現の技術を日常生活に生かすことにより、正しく美しく、かつ個性的に洗練された表現を身につけるようになる。

- 健全な学校娯楽として楽しむことにより、演劇文化向上のための重要な素地となる。

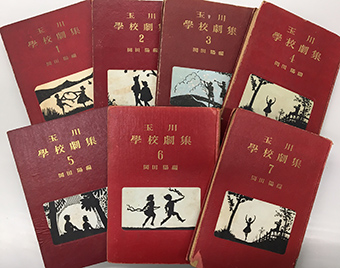

『学校劇集』

『学校劇集』 学校劇指導実演講習会

学校劇指導実演講習会2.玉川の演劇教育の変遷

玉川の演劇教育について、『全人教育』第288号(昭和48年8月発行)に次のような記述がある。

さて玉川演劇の軌跡を3つの時期に分けて考えてみよう。

(ⅰ)初めは学園創立から終戦に至る迄。特筆すべき演劇活動こそないが、いかにも草創期にふさわしい素朴な演劇創造が行われていた時期。

(ⅱ)次は終戦直後、当時の青年教師岡田陽氏により、充実した活動が展開され、小学生から大学生迄が一緒に参加して行う綜合学園劇が創造され完成してゆく時期。小原先生の学校劇の理念はここに具体化し、みごとな結実をみせたといってよいが、戦後のすさんだ空気の中で、創造に参加する者のみならず、客席に坐る学生生徒はじめ多くの人々に、清浄で美しい真の夢と感動を与えてきたことの意義は誠に大きいといえよう。

(略)

一方、巡回公演班も全国各地に繰り出されたが、出版部より『玉川学校劇集』全十巻が刊行され、この二つの活動は全国の学校演劇に刺激を与え、大きな影響をもたらした。この期の最後をかがやかしく締めくくるのが、メキシコ・アメリカへの演劇舞踊団の派遣である。

(ⅲ)最後は三十九年、大学に芸術学科演劇専攻が設けられ、専門的分野としての演劇教育が着手され、現在に至る迄である。

(略)

都心の劇場や学内で行われる実習公演も頻繁で、舞台は専門劇団に比肩して劣らぬ芸術性と洗練度の高いものとなっている。

巡回公演も四十三年にヨーロッパ各都市、四十七年にギリシア国内各地で民俗舞踊を中心としたプログラムを公開し、さいわい国際的にも次第に評価が高まりつつある。

一方、小学・中学・高等部においては、演劇教育の新しい展開がなされている。つまり教課の中や、学生生活の種々の場面に、劇的手法を導入することであり、更にはクリエーティヴ・ドラマティクス等、創造教育の分野においてである。

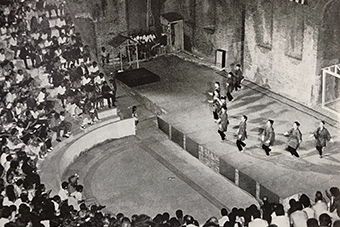

玉川大学演劇舞踊団のヨーロッパ公演

玉川大学演劇舞踊団のヨーロッパ公演 玉川学園舞踊団のギリシャ公演

玉川学園舞踊団のギリシャ公演玉川の演劇教育の変遷の中で、上演された演劇や、コンクールをはじめ映画、テレビ、ラジオなどへの出演は以下の通りである。1975(昭和50)年までの主なものをピックアップした。

| 年 | 月日 | 出来事 |

| 1934(昭和9)年 | 11月17日 | 町田にて演劇公演。満州の無言劇、狂言、「父帰る」「息子」等を上演 |

|---|---|---|

| 1935(昭和10)年 | 2月10日 | 軍人会館(後の九段会館)で行われた第1回「玉川学園祭」で「苺の國」「少年探偵団」などを上演 |

| 1936(昭和11)年 | 2月9日 | 軍人会館で行われた「玉川学園祭」で劇「青い鳥」より「思い出の国」を上演 |

| 3月20日 | 『日本学校劇集』刊行記念座談会を開催 | |

| 1947(昭和22)年 | 12月2日 | 共立講堂で行われた「玉川学園創立20周年記念発表会」で「少年の頃」を上演 |

| 1948(昭和23)年 | 3月14日 | 日本児童文化協会主催の「学校劇コンクール」において、小学部の「新しい友達」が、審査員満票での文部大臣賞を受賞 |

| 1949(昭和24)年 | 6月10日 | 読売ホールで行われたフランシスコ・ザビエル来日400年記念祭で「聖フランシスコ・ザビエル伝」を上演(2日間) |

| 1952(昭和27)年 | 2月9日 | 読売ホールで行われた「玉川の集い」で学校劇「塾の四季」「ぽん太おかえり」「シュプレヒコール」「火」などを上演。芸術教育の充実に伴い、毎年定期的に発表会をもつようになった(2日間) |

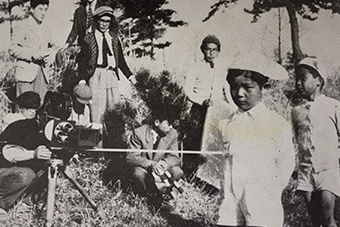

| 4月26日 | 岡田陽作、本学生徒出演の教育映画である「すずらんの鐘」(若杉光夫監督)が完成し、公開 | |

| 1953(昭和28)年 | 2月7日 | 読売ホールで行われた「玉川の集い」で「塾の四季」「思うようにならない劇、蜜蜂ブンチの話」を上演(2日間) |

| 6月5日 | 童話作家である浜田廣介を迎え、学校劇「泣いた赤鬼」を上演。6月24日にラジオ東京より放送された | |

| 7月12日 | 日本青年館ホールで行われた「玉川の集い」で「長いクリスマスディナー」を上演 | |

| 10月7日 | 岡田陽作、本学生徒出演の「ぼくらの学園日記」がラジオ東京より3か月連続で放送された | |

| 1954(昭和29)年 | 2月6日 | 日本青年館ホールで行われた「玉川の集い」で「貝の火」を上演(2日間) |

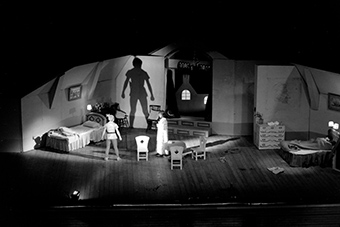

| 1955(昭和30)年 | 1月29日 | 日本青年館ホールで行われた「玉川の集い」で「ピーターパン」を上演(2日間) |

| 1956(昭和31)年 | 2月4日 | 日本青年館ホールで行われた「玉川の集い」で「ピノキオ」を上演(2日間) |

| 3月20日 | NHKの教育放送で学校劇「うそ」を放映。学校劇が初めてテレビで放映された | |

| 6月13日 | 小学部6年生による「アリババ物語」が文化放送より放送された | |

| 8月7日 | NHKテレビの学校放送の時間に、岡田陽作・演出、本学生徒出演の「ノーベル兄弟」が全国放送された | |

| 1957(昭和32)年 | 2月9日 | 日本青年館ホールで行われた「玉川の集い」で「王子と乞食」を上演(2日間)。この発表は大きな反響をよび、3月30日に東横ホールにて再演 |

| 5月11日 | NHK国際放送「日本における児童演劇について」で本学の学校劇が紹介された | |

| 1958(昭和33)年 | 2月8日 | 九段会館で行われた「玉川の集い」で「塾の四季」を上演(2日間) |

| 1959(昭和34)年 | 2月14日 | 九段会館で行われた「創立30周年記念演劇祭」で「青い鳥」を上演(2日間) |

| 7月23日 | 日本都市センターホールにて「青い鳥」を再演(2日間) | |

| 1961(昭和36)年 | 2月4日 | 文京公会堂で行われた「玉川演劇の会」で「金時計」を上演(2日間) |

| 6月21日 | 【玉川学園メキシコ・アメリカ公演】 玉川学園メキシコ親善使節団(団長:小原國芳、教職員7人、研究生5人、大学生9人、高等部生9人、中学部生5人、小学部生4人の計40人からなる。副団長はメキシコ公演の総監督でもあった岡田陽)がメキシコ政府から招聘を受け、メキシコを訪問。6月21日から7月17日までの26日間、メキシコ、ロサンゼルス、ハワイに滞在した一行は、メキシコ市、メリダ市、オァハカ市、ロサンゼルス市、ホノルル市で計13回の芸能公演を行った |

|

| 1962(昭和37)年 | 2月24日 | 厚生年金ホールで行われた「玉川演劇の会」で「ピーターパン」を上演(2日間) |

| 10月13日 | 日本都市センターホールで行われた「工学部設立記念玉川演劇の会」で「ガリレオ・ガリレイの生涯」を上演(2日間) | |

| 1963(昭和38)年 | 9月21日 | 日本都市センターホールで行われた「玉川演劇の会」で「地球光りなさい」を上演(2日間) |

| 1964(昭和39)年 | 12月16日 | 同年4月に開設した文学部芸術学科の演劇専攻生による「怒濤」を本学礼拝堂にて上演 |

| 1965(昭和40)年 | 6月19日 | 日本都市センターホールで行われた「芸術学科発足記念玉川演劇の会」で「ヴィルヘルム・テル」を上演(3日間) |

| 1966(昭和41)年 | 6月25日 | 日本都市センターホールで行われた「玉川演劇の会」で「ヴェニスの商人」を上演(3日間)。さらに「ヴェニスの商人」は7月2日、3日に再演 |

| 1967(昭和42)年 | 6月17日 | 日本都市センターホールで行われた「玉川演劇の会」で「受難の聖史劇」を上演(9回公演) |

| 7月29日 | 日本都市センターホールで行われた「通大生のための演劇公演」で「俺達は天使じゃない」を上演(4回公演) | |

| 1968(昭和43)年 | 4月20日 | 【玉川大学演劇舞踊団のヨーロッパ公演旅行】 玉川大学演劇舞踊団29名が、ベルリンにおけるインタードラマに日本代表として参加のため出発し、4月20日から6月21日までの約60日間にヨーロッパ各地で23回の公演を行った。公演場所はアラスカ州3回、デンマーク5回、ドイツ9回、スイス5回、イギリス1回であった |

| 7月27日 | 日本都市センターホールで行われた「通大生のための演劇公演」で「守銭奴」を上演(4回公演) | |

| 1969(昭和44)年 | 6月16日 | 日本都市センターホールで行われた「創立40周年記念演劇祭」で「青い鳥」を上演(6回公演) |

| 7月26日 | 日本都市センターホールで行われた「通大生のための演劇公演」で「ハムレット」を上演(4回公演) | |

| 1970(昭和45)年 | 7月25日 | 日本都市センターホールで行われた演劇公演で「黄金の国」を上演(6回公演) |

| 1972(昭和47)年 | 7月1日 | 日本都市センターホールで行われた演劇公演で「黄金の国」を上演(3日間) |

| 8月10日 | 【玉川学園舞踊団のギリシャ公演】 8月10日に玉川学園舞踊団42名の一行はギリシャに向かい、9月4日までの約20日間、ギリシャの各地において10回の公演を行った |

|

| 1973(昭和48)年 | 1月29日 | 中学部生の2年がかりの労作で、玉川学園キャンパスの中に野外劇場が完成 |

| 1975(昭和50)年 | 8月2日 | 日本都市センターホールで行われた「通大生のための演劇公演」で「ジーザス・クライスト・スーパースター」を上演 |

| 9月6日 | 文学部芸術学科の演劇専攻生が9月15日まで鹿児島にて地方公演 |

玉川学園の集い(玉川学園芸能発表会)

玉川学園の集い(玉川学園芸能発表会) 「子狐」(昭和6年)

「子狐」(昭和6年) 「青い鳥」(昭和34年)

「青い鳥」(昭和34年) 映画『すゞらんの鐘』

映画『すゞらんの鐘』 テレビ学校放送『泣いた赤鬼』

テレビ学校放送『泣いた赤鬼』  ラジオ・ドラマ『ぼくらの学園日記』

ラジオ・ドラマ『ぼくらの学園日記』 テレビ学校放送『ノーベル兄弟』

テレビ学校放送『ノーベル兄弟』 学校劇『ノーベル兄弟』

学校劇『ノーベル兄弟』3.玉川文化隊、芸能隊

以前からあった「玉川文化隊」や「芸能隊」などと称せられていた体操や音楽の公演旅行隊に小学生・中学生による学校劇上演が加わり、1947(昭和22)年の福島県での巡回公演を皮切りに、年間2回か3回、地方の学校や公会堂、劇場などで公演を行った。そして、長い年月の間に全国各地を訪れ、公演を重ねていった。例えば、1957(昭和32)年には夏休みを利用して、玉川学園芸能隊が秋田と福島の両県に派遣された。公演場所は、秋田県由利郡、本庄市地方の8か所、福島県猪苗代地方の4か所。中学部長の岡田陽と小学部教諭の中村淑子の引率で、中学部生、高等部生など23名が参加。公演プログラムは、合唱、舞踊、そして劇「三人の医者」「歌を我らに」「桃太郎」「ゆうれい屋敷」であった。

「桃太郎」

「桃太郎」 「ゆうれい屋敷」

「ゆうれい屋敷」4.玉川学校劇集

1936(昭和11)年に『玉川学校劇集』が玉川学園出版部(現在の玉川大学出版部)より刊行された。1946(昭和21)年の10月に『全人』(玉川大学出版部発行)に斎田喬作の「月兎」が掲載された後、玉川学校劇脚本として斎田喬作「子狐」「釣られる」「大きな大根」、武者小路実篤作「だるま」「桃源にて」、岡田陽作「新しい友達」「ふな」などが、それぞれ1編ずつパンフレット形式で出版された。これが日本における戦後初の学校劇の脚本出版となった。翌年の7月には、これらの作品を8篇ずつに合本。それが『玉川学校劇脚本集』第1集~第5集となった。さらに翌年10月には、『玉川学校劇集』第1集~第3集となり、以後発行が続けられ、1956(昭和31)年の10月には第10集となり完結する。そして、前述のとおり、この『玉川学校劇集』は全国の小学校・中学校にひろがり戦後の演劇教育に大きく貢献した。

5.演劇教育の伝統の継承

上述のとおり、創立者小原國芳は人間形成において芸術教育や芸術活動がとても重要であると述べている。玉川では、音楽とともに演劇や舞踊は日頃から生活の中に融け込み、行事などが行われる折にふれ、発表の場が設けられた。やがて玉川の演劇は広く社会にも開かれ、人間性を磨く場であり、人を楽しませる場であり、社会貢献の場でもあるといういくつもの顔を持つようになって発展を続けている。

『天の岩戸』

『天の岩戸』 『ノーベル兄弟』

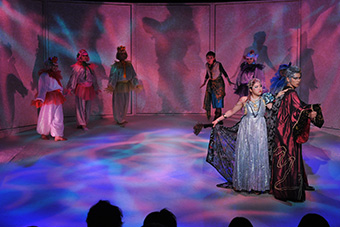

『ノーベル兄弟』例えば、国内屈指の劇場にて舞台づくりに挑戦する「劇学連携」として、2002(平成14)年から2014(平成26)年までの間、青山円形劇場において公演を実施したり、2000(平成12)年からは「ちゃんぷるーシアター」として全国各地の幼稚園や小学校、公共文化施設、特別支援施設などと連携して公演活動を行っている。沖縄巡回公演ではアメリカン・スクールにも訪問して英語での公演も行っている。このように玉川の演劇はこれまでの伝統を受け継ぐとともに新しいものに挑戦し、豊かな人格形成に寄与し続けている。

青山円形劇場でのPerforming Arts Fair

青山円形劇場でのPerforming Arts Fair 青山円形劇場でのPerforming Arts Fair

青山円形劇場でのPerforming Arts Fair ちゃんぷるシアター

ちゃんぷるシアター ちゃんぷるシアター

ちゃんぷるシアター6.写真で見る玉川の演劇

「ピーター・パン」

「ピーター・パン」 「ピーター・パン」

「ピーター・パン」 「地球光りなさい」

「地球光りなさい」 「地球光りなさい」

「地球光りなさい」 「ガリレイの生涯」

「ガリレイの生涯」 「ガリレイの生涯」

「ガリレイの生涯」 「金時計」

「金時計」 「王子と乞食」

「王子と乞食」 「青い鳥」

「青い鳥」 「塾の四季」

「塾の四季」 「ピノキオ」

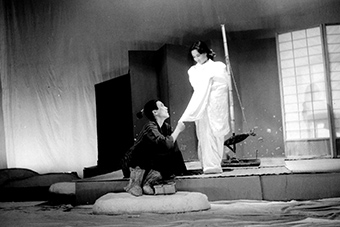

「ピノキオ」 「夕づる」

「夕づる」 「思うようにならない劇」

「思うようにならない劇」 「思うようにならない劇」

「思うようにならない劇」 「貝の火」

「貝の火」 「聖フランシスコ・ザビエル伝」

「聖フランシスコ・ザビエル伝」 「聖劇」

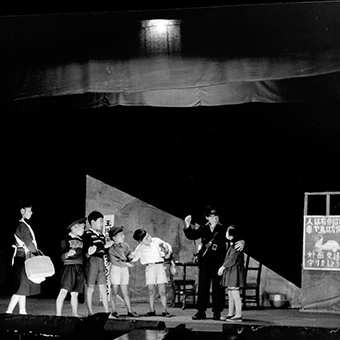

「聖劇」 「おまわりさん」

「おまわりさん」 「ぽん太おかえり」

「ぽん太おかえり」 「泣いた赤鬼」

「泣いた赤鬼」 「すずらんの鐘」

「すずらんの鐘」 「おめん」

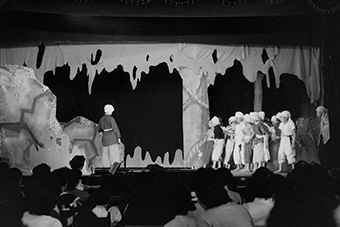

「おめん」 「アリババと40人の盗賊」

「アリババと40人の盗賊」 「わるいたぬき」

「わるいたぬき」 「風の子」

「風の子」 「風の子」

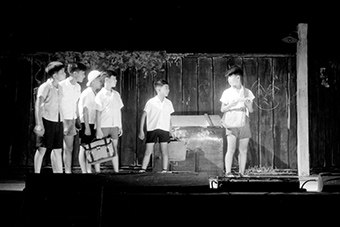

「風の子」 「新しい友達」

「新しい友達」 「うそ」

「うそ」 「シュプレヒコール」

「シュプレヒコール」 「汚点」

「汚点」 「ノーベル兄弟」

「ノーベル兄弟」 「春の子供たち」

「春の子供たち」 「夕やけの子」

「夕やけの子」 「火」

「火」 「裸の王さま」

「裸の王さま」 「赤いろうそくと人魚」

「赤いろうそくと人魚」 「黄金の国」

「黄金の国」 「ジーザス・クライスト・スーパースター」

「ジーザス・クライスト・スーパースター」 「受難の聖史劇」

「受難の聖史劇」 「THE WIZ」

「THE WIZ」 「ロミオとジュリエット」

「ロミオとジュリエット」 「真夏の夜の夢」

「真夏の夜の夢」 「オリバーツイスト」

「オリバーツイスト」 「ジャングルブック」

「ジャングルブック」 「9つの贈り物」

「9つの贈り物」 「2つの都の物語」

「2つの都の物語」 「七本の色鉛筆」

「七本の色鉛筆」 「熱海殺人事件」

「熱海殺人事件」 「幕末ジャイアンツ」

「幕末ジャイアンツ」 「十二夜」

「十二夜」 「蒲田行進曲」

「蒲田行進曲」 「夏の夜の夢」

「夏の夜の夢」 「フィガロの結婚」

「フィガロの結婚」 「カジュマルの樹の下で」

「カジュマルの樹の下で」関連リンク

参考

1909(明治42)年、小原國芳は広島高等師範学校本科英語科の1年次の時、英語会において「ヴェニスの商人」の法廷の幕の対話劇で裁判官役を演じている。

参考文献

- 岡田陽・岡田純子編『演劇と舞踊―玉川教育―』 玉川大学出版部 1964年

- 岡田陽「玉川の學校劇教育」(『全人教育』昭和24年2月号 玉川大学出版部 1949年 に所収)

- 岡田陽「演劇教育の位置」(『全人教育』昭和51年5月号 玉川大学出版部 1976年 に所収)

- 小原國芳「学校劇論」(『小原國芳全集⑨思想問題と教育・学校劇論』 玉川大学出版部 1963年 に所収)

- 金平正、政田潤「玉川の演劇教育」(『全人教育』昭和48年8月号 玉川大学出版部 1973年 に所収)

- 小原國芳監修『全人』 玉川大学出版部

第66号(1955年)、第85号(1956年)、第98号(1957年)、第116号(1959年) - 小原國芳監修『全人教育』 玉川大学出版部

第142号(1961年)、第267号(1971年)、第270号(1972年) - 小原芳明監修『全人』 玉川大学出版部

第813号(2017年) - 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史(写真編)』 玉川学園 1980年