玉川学園カナダナナイモ校地の歴史 ③ 農学部のナナイモ校地での実習

農学部の学生派遣は、駐在員の派遣開始と同時で1978(昭和53)年から始まった。さらに1990(平成2)にカナダ学外実習がスタート。1994(平成6)年には卒論生の派遣が開始された。2003(平成15)年には約4か月にわたる留学プログラムが始まり、今日まで継続して行われている。

1.ナナイモ校地での実習

ナナイモ校地では、日本とカナダの気候や農業形態の相違を踏まえ、相互の特長を生かしながら、気象観測、土壌分析、そして日本野菜の栽培実験を行ってきた。夏期には、十分な日照と冷涼な気候のもと、良質の野菜類が生産されていた。また短い夏に対応し、カナダの栽培技術を応用した長期栽培を行っていた。農学部からの1年間の派遣学生や、授業科目「農場実習Ⅲ」のカナダ学外実習受講学生の実習の場として、また農学部学生の卒業研究の場としてナナイモ校地は利用されていたのである。

左から学生棟、本部棟、マラスピナ・玉川ホール

左から学生棟、本部棟、マラスピナ・玉川ホール 左から倉庫、大型ビニール温室、鉄骨でてきている小型温室

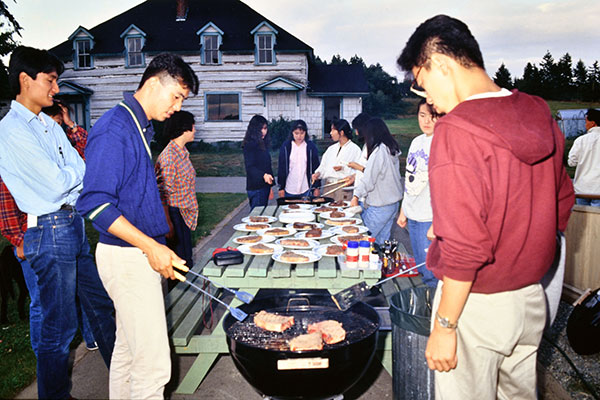

左から倉庫、大型ビニール温室、鉄骨でてきている小型温室 「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」バーベキューでウェルカムパーティ

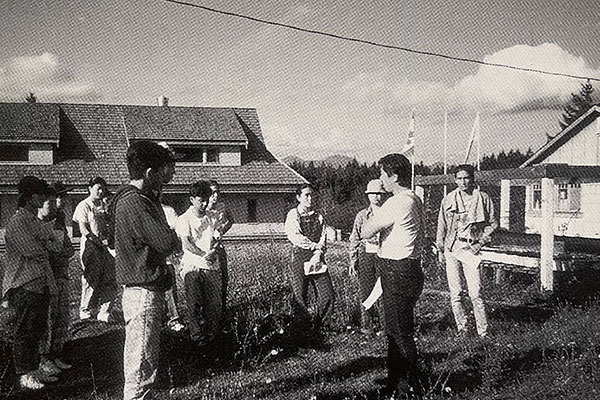

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」実習に関する説明

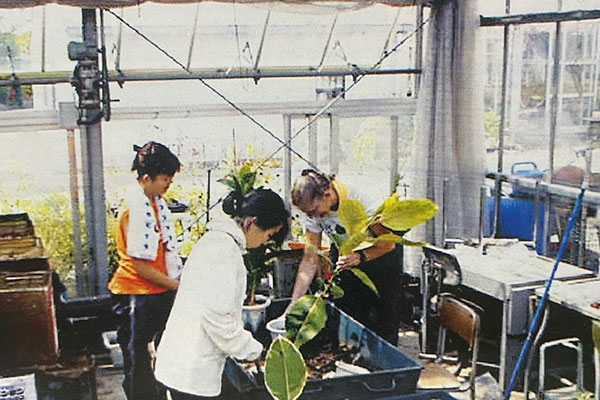

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」コンピュータ管理された果菜栽培の見学

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」州立林業試験場の見学

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」花卉栽培の見学

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」ナナイモ校地での朝会

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」食事前に愛吟集を手に歌う

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」環境整備

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」温室の被覆材の張り替え

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」ビニールハウスの組み立て

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」研修旅行 コロンビア大氷原にて

「農場実習Ⅲ」

「農場実習Ⅲ」マラスピス大学の教員を迎えての農場実習

1978(昭和53)年から始まった学生派遣は、駐在員の派遣開始と同時にスタート。1984(昭和59)年までの7年間は1名ずつの派遣であったが、1985(昭和60)年は2名、1986(昭和61)年から4年間は3名、1990(平成2)年からは派遣人数が最大5名となった。派遣学生の総計は男子41名、女子9名の50名である。

農学部派遣プログラム

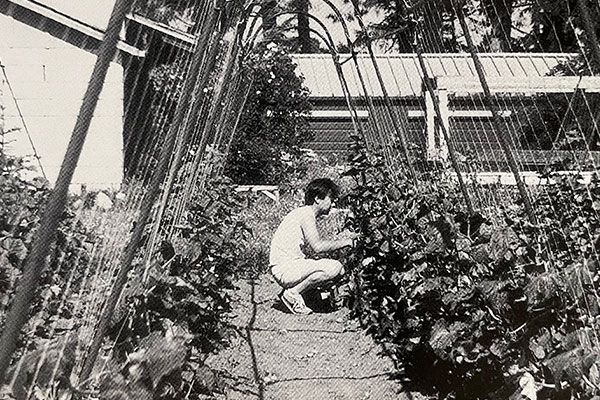

農学部派遣プログラム野菜の試験栽培

農学部派遣プログラム

農学部派遣プログラム野菜の試験栽培

2.カナダプログラム

2003(平成15)年に農学部生物資源学科生物環境情報コースのカナダプログラムがスタート。実施期間は2年生の8月から12月と3年生の3月から7月までの約4か月間。学生はどちらかに参加する。授業は玉川大学と姉妹校であるマラスピナ大学で行われる。ほかにフィールドトリップという自然環境と生物の多様性を調査する野外授業がある。

野外授業

野外授業 野外授業

野外授業 ペインセンターにてハロウィン

ペインセンターにてハロウィンマラスピナ大学の授業はすべて英語で行われ、「科学英語表現」という授業はメインキャンパスで、「植物生理学・分類学」、「植物繁殖学」、「環境農学実習」はペインセンターで行われた。ペインセンターは、メインキャンパスから車で10分ほど離れたところにあるマラスピナ大学の園芸学の実習場。日本の附属農場にはない自然の植生が観察できる場所も併せて持っている。そのためここでは講義のほか、自然の植生を観察しながら植物個々の特徴や生態、環境について学ぶことができ、自然との共存をより強く感じることが可能。

ナナイモ校地では、玉川大学農学部の教員による「全人教育Ⅳ」、「農業機械学実習」、「生物環境情報概論」、「生物環境情報実験」、「専門実習C」、「環境生態研究A」(集中)という授業が行われた。

ナナイモ校地での授業

ナナイモ校地での授業フィールドトリップでは、クジラやアシカなどが集まる海洋生態系から、氷河や森林限界線を臨む森林生態系まで、日本では想像できないスケールの大きな自然環境を体験。

学生たちは4か月に及ぶカナダ滞在中、ホームステイが生活の中心となる。これは単にホストファミリーと寝食をともにするだけでなく、カナダの人々がどのように「環境」をとらえ、生活しているのかを体験することで、考え方や文化の違いを知る最適な課外授業の「場」となっている。

カナダ滞在の最初はナナイモ校地に宿泊してガイダンスを行った。3日目にはホストファミリーが学生を迎えに来てホームステイが開始。カナダ滞在の最後はナナイモ校地に宿泊し、帰国の準備と帰国後の日程等に関するガイダンスを受ける。

2005(平成17)年、生物環境情報コースを改組して生物環境システム学科を開設。翌2006(平成18)年からは生物環境システム学科2年生全員が、春学期か秋学期に4か月間のカナダプログラムに参加。カナダプログラムは、バンクーバーアイランド大学(2007年まではマラスピナ大学)での学修が中心となる。ナナイモ校地に到着した学生たちは、学生棟で2泊した後、各ホームステイ先に分かれ、そこからバンクーバーアイランド大学へ通学。カナダ到着後約6週間は専門分野の学修に向けて語学プログラムを受講。世界各国からの留学生と共に英語を学ぶ。引率教員は、はじめと最後の約1か月間同行し学生をサポートする。

マラスピナ大学での英語の授業

マラスピナ大学での英語の授業 バンクーバーアイランド大学での授業

バンクーバーアイランド大学での授業月曜から木曜までは、バンクーバーアイランド大学やナナイモ校地にて授業を受けたり野外実習に出かける。金曜から日曜までは、課外活動や地域のボランティア活動に参加したり、近辺のビクトリアやバンクーバー市内を訪れる。フィールドトリップでは、ナナイモ市を離れ、ウィスラーマウンテンへ行く。雄大なロッキー山脈や山岳氷河、森林限界線などのさまざまな生態系を観察。また、サケの遡上するフレーザー川周辺の開発と保全活動、特にフレーザー川に作られた人工の魚道「ヘルズゲート」を見学し、カナダの環境問題への取組について学ぶ。

ペインセンターでの実習

ペインセンターでの実習 野外授業

野外授業 野外授業

野外授業 野外授業

野外授業2011(平成23)年3月11日、東日本大震災が起こり、カナダプログラムの実施が心配されたが、幸いにも予定通りに実施することができた。ただ、バンクーバーアイランド大学の予期せぬストライキがあり、学生たちは落ち着かない日々を過ごしたが、ストライキも解除され、通常のプログラムが展開された。2012(平成24)年からはカナダだけでなくオーストラリアでも研修を行うこととなり、学生はどちらか一方に参加することになった。

2017(平成29)年に生物環境システム学科を改組して環境農学科を開設。翌2018(平成30)年からは環境農学科の2年生全員が春学期か秋学期に4か月間のカナダかオーストラリアのプログラムに参加。2023(令和5)年にはオーストラリアからニュージーランドへとプログラムが変更となり、学生はカナダかニュージーランドのどちらかのプログラムに参加することとなった。

関連サイト

参考文献

- 農学部60周年記念誌『教職員と学生たち~昨日・今日・明日~』 玉川大学農学部 2013 年

- 有山浩司「農場便り―カナダナナイモ実習―」(『全人教育』第568号 玉川大学出版部 1995年に所収)

- 飛田有支「農場便り―カナダ・ナナイモ農場実習―」(『全人教育』第581号 玉川大学出版部 1996年に所収)

- 南佳典「農学部農場太鼓 カナダ・ナナイモ文化交流公演ツアーを開催」(『全人』第719号 玉川大学出版部 2008年に所収)

- 小原廣幸「農学部「カナダプログラム」」(『全人』第737号 玉川大学出版部 2010年に所収)

- 小原廣幸「学外施設定期便(13)カナダプログラムがスタート」(『全人』第751号 玉川大学出版部 2011年に所収)

- 芳賀実、脇孝一「農学部のさらなる展開「生物環境情報」コース」(『ZENJIN』第641号 玉川大学出版部 2001年 に所収)

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史(写真編)』 玉川学園 1980年