玉川豆知識 No.151

歌に始まり歌に終わる

校舎から聞こえてくる歌声。児童、生徒、学生たちが愛用している『愛吟集』が歌声の輪を拡げていきます。歌に始まり歌に終わる、玉川学園の一日。玉川の丘では、教育はもちろん、日々の生活の中に豊かな音楽が息づいています。

1.玉川の音楽教育

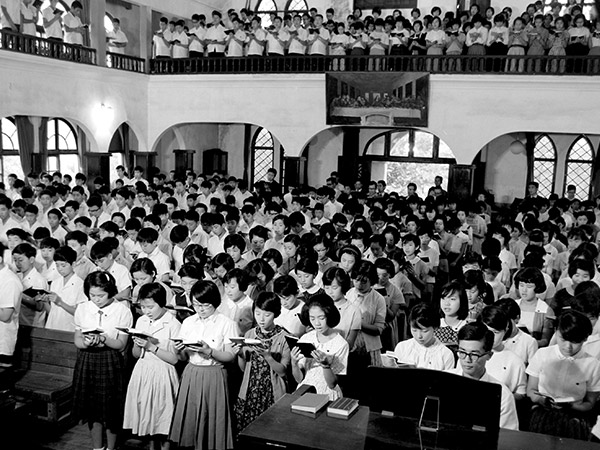

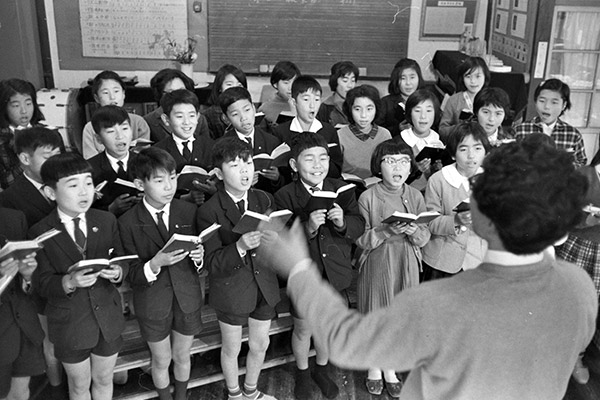

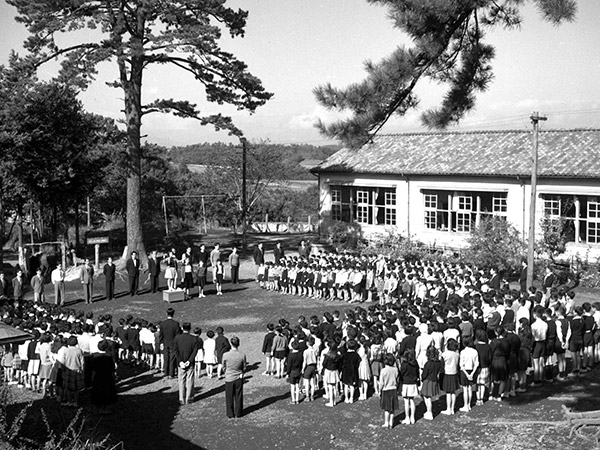

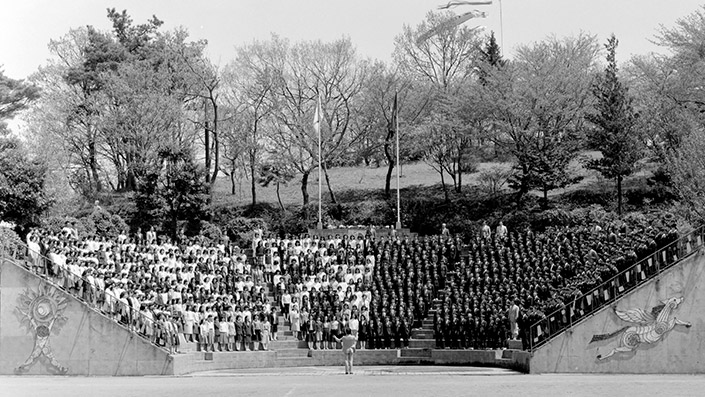

登校時や下校時、歓迎や別れ、感謝や祈りなどさまざまな場面で、そして玉川の丘の至る所で歌声の響かない日はありません。そして、朝会、入学式、新入生の集い、卒業式、誕生会、こども会、学園展、運動会などさまざまな行事や機会にも音楽は欠かせません。また、礼拝の時間には、讃美歌を歌う美しい歌声が礼拝堂やチャペルから聞こえてきます。このように生活の中におけるさまざまな音楽を通じて、玉川の児童、生徒、学生たちは、知らず知らずのうちに合唱に対する感覚を身につけていきました。夏期スクーリングで全国から集まった通信教育の学生たちも、スクーリング最終日には「丘の終鈴」として歌で絆を結びます。

「音楽」によって玉川学園の精神的な基礎づくりを、というのが玉川学園創立者小原國芳の信念でありました。また國芳は「音楽の生活化は玉川から」を提唱。そのことが、國芳著「私の音楽教育八十五年」(玉川大学出版部から1971年に刊行された迫新市郎著『私の音楽教育八十五年-創造性を高める-』に所収)の中に、次のように記されています。

音楽は、すさんだ心をなごやかにし、暗い気持ちを明るくし、悲しみをなぐさめ、疲れをいやし、希望を与えてくれます。この音楽の持つ不思議な力を教育でも十分に利用したいのです。

(略)

音楽こそは、人と人の心を結ぶきずなとなるものと考えます。教育が、人と人との触れ合いの中にあることを考える時、立派な音楽なくしてマコトの教育はあり得ないとさえ考えます。どうぞ、世界に誇り得る教育が、文化が、民族が、出来上がる日のためにも、音楽の楽しみを、今日、今から大事にしていただくよう祈ります。

また、國芳は機関誌『全人教育』第147号の巻頭言「音楽教育論」の中で、次のように語っています。

人生はリズムです。リズムなしの人生は耐えられないと思います。ここに、音楽の偉大な役目があります。

(略)

音楽は絶対に、われわれの生活に融け込んだものでありたいのです。

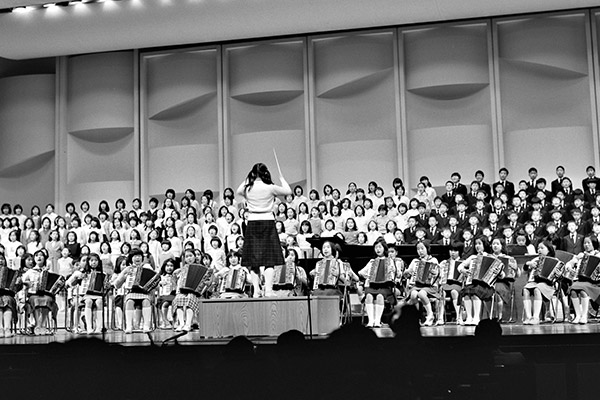

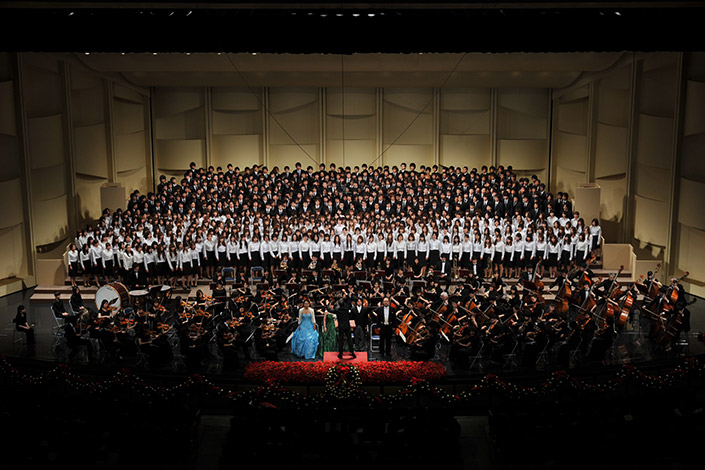

歌い継がれる伝統の「第九」(ベートーヴェンの「交響曲第9番ニ短調 作品125(合唱付)」終楽章<歓喜に寄せて>)について、國芳は、「生徒たちに第九を歌わせることは、世界の名曲を歌えた喜び、舞台に立てた喜びを持たせることであり、それ自身大きな教育であった」と語っています。毎年恒例の音楽祭はもちろんのこと、周年で開催される記念式典も歌や演奏が中心に構成されています。

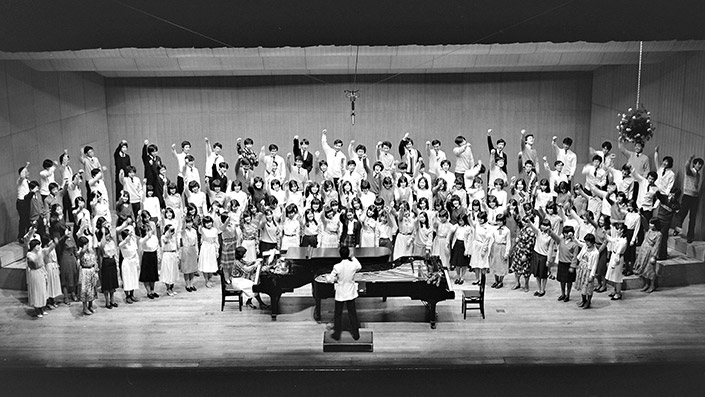

大学音楽祭

大学音楽祭 第九演奏会

第九演奏会 合唱祭

合唱祭 合唱

合唱 創立60周年記念音楽祭

創立60周年記念音楽祭 創立80周年記念式典

創立80周年記念式典 創立90周年記念式典

創立90周年記念式典2.玉川の生活音楽

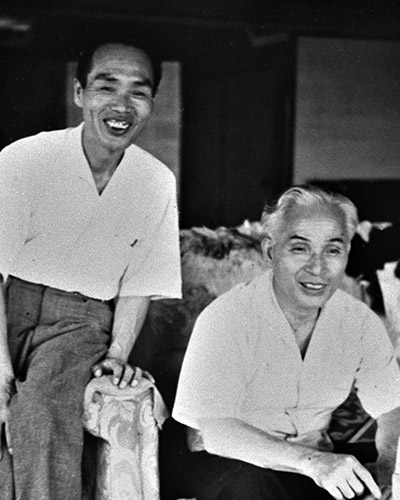

歌に始まり歌に終わる学園の音楽的環境を作り出していったのが玉川学園の校歌を作曲した岡本敏明たち。また、牛込にあった成城小学校以来、國芳と志を共にしていたオルガンの真篠俊雄、声楽の梁田貞らによっても、玉川の音楽的雰囲気は形成されていきました。一方、田尾一一、田中末広、北原白秋らによって多くの歌詞が作られ、学園の生活に合った数多くの歌が誕生。さらに、小山章三、西崎嘉太郎、迫新一郎、小宮路敏、山下成太郎らへと輪が拡がって、現在の玉川の音楽教育の基礎が築かれていきました。

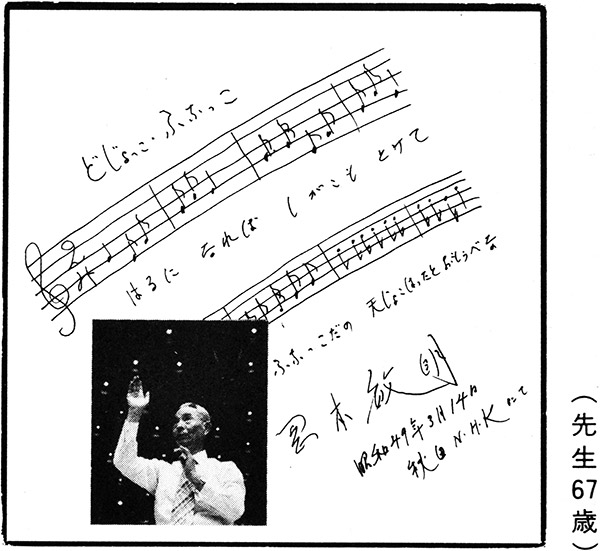

岡本敏明

岡本敏明 岡本敏明(指揮者)

岡本敏明(指揮者) 田尾一一(左)と小原國芳

田尾一一(左)と小原國芳 梁田貞像と

梁田貞像と「どんぐりころころ」の石碑

玉川の丘で生まれた曲は、朝会や昼食の時など日々の生活の中で、あるいは誕生会、クリスマス会、入学式、卒業式といった行事において歌われました。そのことが、『全人教育』第245号に掲載された「玉川学園における音楽教育」の中で次のように述べられています。

今日までの40年間、丘の四季を綴る祝祭日の行事や、遠足、旅行、さては歓送迎会や誕生会等の諸行事と共に、或いは、日の出と共に丘を渡る太鼓の響きで起床し、武相の平野から遠く丹沢、富士、秩父の連山まで見渡せる聖山に集って歌う――それは、子供達が「神さまの歌」がきこえる・・・と言いあらわす――塾生達の朝の合唱、食前食後の集いの歌、誕生会、クリスマスキャロル等をも加えて、一日の幸を感謝する夕べの祈りの合唱までの塾の一日の生活の中に、連綿と受けつがれ、歌い続けられてきた。

玉川の音楽はこのように、歌うことを中心としてこの丘で生まれ、玉川の生活と密着して発展し、玉川生活のリズムや、エネルギーとなっているところに最も大きな特色があろう。

それは、限られた時間と一定の教室で行なわれる音楽の授業としてでもなければ、指導要領によって規定されたものの移行としての音楽の表現でもない――大地と共に、人間と共に生きる形で表現された真の意味での音楽と言うことができよう。

聖山礼拝

聖山礼拝 クリスマスキャロル

クリスマスキャロル毎日の生活の音楽は、それ自体が「美」に通ずる芸術教育であるとともに、それを基底とし、より高い段階に発展していきます。やがて、児童、生徒、学生の合唱は、輪唱、2部合唱、3部合唱、そして混声4部合唱へと上達していきました。

玉川で生まれ、日本中の誰もが知るような一曲へと成長した歌も少なくありません。こうした歌が生まれる土壌が玉川学園にはできているのです。特に知られているのは『どじょっこふなっこ』。「♪春になれば~♪」で始まる、誰もが子供の頃に口ずさんだことのあるこの歌は、実は玉川学園で生まれました。東北地方での公演旅行の時でした。

また、輪唱曲としてよく歌われる『蛙の合唱』(♪かえるのうたがきこえてくるよ~♪)も玉川の丘から誕生。1930(昭和5)年に来園したスイスの教育家ヴェルナー・チンメルマンから教わった曲に、岡本敏明が日本の子供たちのために作詞をしたものです。

1930年に来園した時のチンメルマン

1930年に来園した時のチンメルマン 1977年に来園した時のチンメルマン

1977年に来園した時のチンメルマン3.創立以来、歌い続けられている「玉川学園校歌」

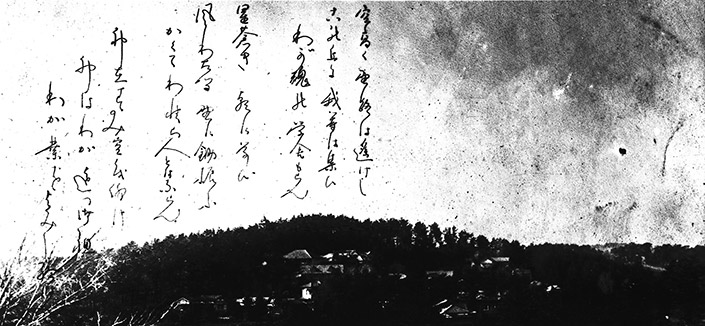

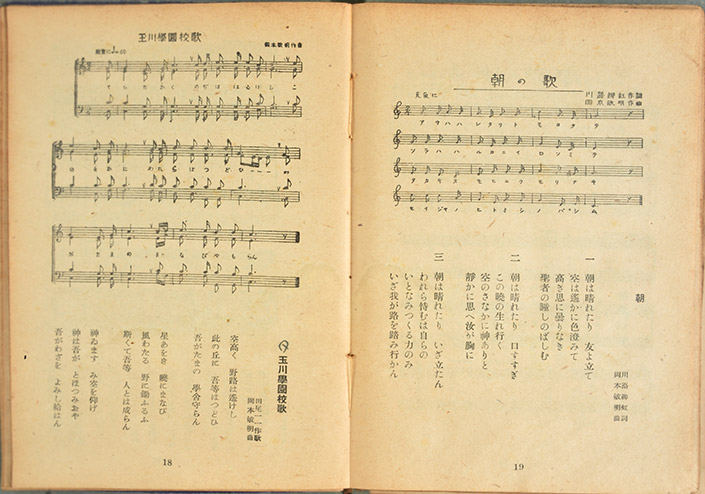

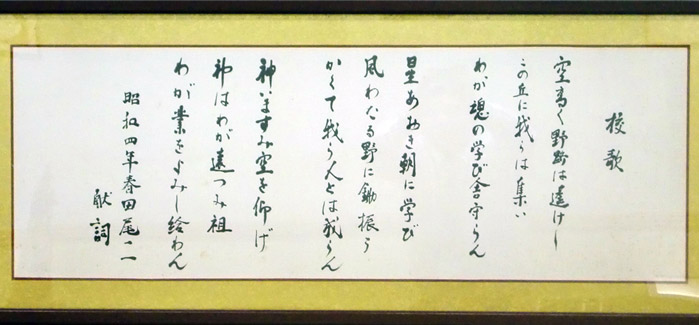

玉川学園校歌は、岡本敏明が、1929(昭和4)年4月、開校準備が進められている松林の中で、田尾一一が手がけた歌詞に数時間でメロディをつけたもの。あたかもこの歌に初めからこの曲がついていたかのように。そしてこの校歌は、創立以来、今でもずっと歌い続けられています。

岡本は『全人教育』第197号に寄稿した「感動の音楽 生活の音楽 ―玉川の丘にとよもす夢の合唱―」の中で次のように語っています。

玉川では、毎朝、朝会に校歌が歌われる。小学部、中学部、高等部と、それぞれ朝会のはじまる時間のずれがあるから、まず、小学部の丘からこどもたちの元気な校歌ではじまって、中学部の丘へ、高等部の丘へとつぎつぎに歌いつがれて行く。十年一日の如しのたとえがあるが、玉川では四十年一日の如く、雨の日も風の日も、毎朝、校歌が歌われている。これは世界に例のないところであろう。

それが、強いられた形で歌わされるのであったら、決して好ましいとはいえないが、玉川ではきわめて自然に歌われ、その都度、感動をもって歌われている。しかも、卒業生の集りなどでも、最後に校歌を歌わないとおさまりがつかないというぐあいである。

校歌は、まさに玉川の丘で理想の教育を始めようとする小原國芳の、「勉強すること、働くこと、信ずること」という新学園の基本構想、新しい学校への思いが表された一曲となっています。一番の「空高く……」では、聖山に立ち相模平野を見下ろした時の大きく広がる空と景観を表現し、大自然に抱かれた玉川の丘に集う私たちは、自分たちの学舎をどこまでも魂の道場として守り続けたい、という決意が歌い込まれています。また二番の「星あおき……」では、星もまだ空に残る朝(広い意味での午前中)のうちに勉強や読書をし、風わたる日中には鋤で大地を切り拓く、つまり知行合一を実行してこそ真の人間になっていくのだ、という人間教育の真髄を歌いあげています。そして三番の「神います……」では天を仰げばおられる神は私たちの遠い祖先であり、私たちが一生懸命に取り組んでいる姿をきっと愛でたたえて下さっているにちがいない、という神に対する思いが歌われています。

このように校歌は、学校の教育理念を色濃く反映しています。校歌に込められた思いは、いつの時代においても、玉川教育の実践の中に色褪せることなく息づいています。

4.歌は人生に潤いと励ましを与えてくれます

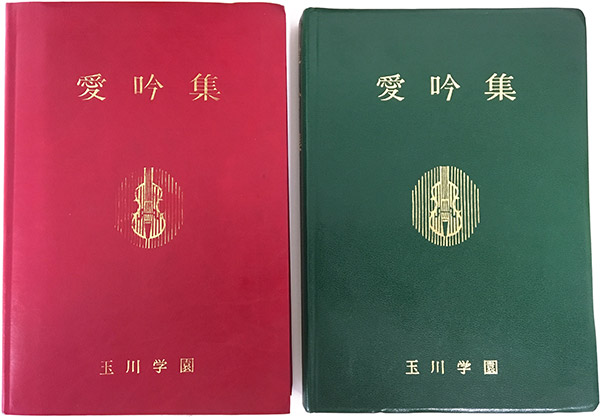

朝会、食堂での会食、講堂での集会、礼拝、誕生会など、歌う機会の多い玉川学園の生活を支えてきた一つに『愛吟集』があります。小学生から大学生までが使える歌集は、世界でも珍しいのではないでしょうか。多くの人たちに愛用されている『愛吟集』が誕生したのは1932(昭和7)年。岡本敏明、真篠俊雄、梁田貞の指導の下に、塾生たちの労作で歌集が完成。68頁の小歌詞集でしたが、式の歌、歌曲、唱歌、讃美歌、英語の歌など68曲を掲載。タイトルは『塾生愛吟集』。1938(昭和13)年には60頁、110曲を掲載した第三集が刊行され、この時から名称が『愛吟集』となりました。『愛吟集』は、玉川の生活や伝統から生れた曲、それぞれの時代に国内外で歌われた名曲などが掲載され、過去から現在まで、玉川学園の児童、生徒、学生「必携」のものとして愛用されています。

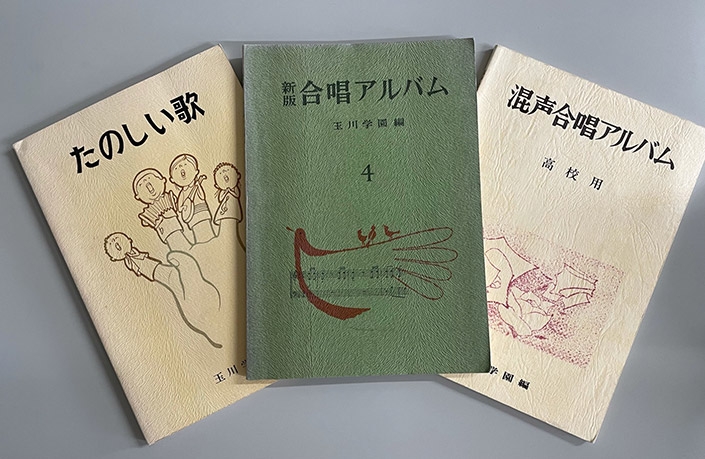

『愛吟集』、『ポケット愛吟集』の他、『玉川歌唱指導シリーズ』、『合唱アルバム』、『たのしい歌』、『ぼくらの歌』などが玉川大学出版部より刊行されました。

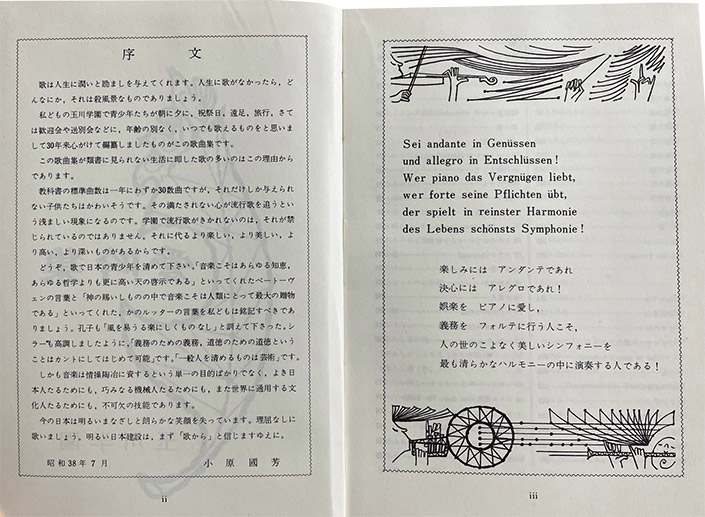

1963(昭和38)年7月に刊行された『愛吟集』の「序文」で國芳は次のように語っています。

歌は人生に潤いと励ましを与えてくれます。人生に歌がなかったら、どんなにか、それは殺風景なものでありましょう。私どもの玉川学園で青少年たちが朝に夕に、祝祭日、遠足、旅行、さては歓迎会や送別会などに、年齢の別なく、いつでも歌えるものをと思いまして30年来心がけて編纂しましたものがこの歌曲集です。この歌曲集が類書に見られない生活に即した歌の多いのはこの理由からであります。

5.合唱祭、音楽祭

1933(昭和8)年11月19日、第7回競演合唱祭に玉川学園は混声合唱団として初参加。結果は、混声部門で第1位。当時の競演合唱祭(現・NHK全国学校音楽コンクール)は東京市の主催で、文部省の後援、協賛が国民音楽協会・東京音楽協会などで、合唱団の日本における唯一の登龍門でした。玉川学園混声合唱団は、翌年の第8回も第9回も混声部門で第1位、さらに第10回では総合優勝を遂げ、文部大臣杯を手にすることとなりました。翌年、翌々年にも総合優勝した玉川学園混声合唱団は、前例にならってその後の競演合唱祭には出演を勇退しました。

このように生活の中における大小さまざまな音楽を通じて、玉川の児童や生徒たちは、知らず知らずのうちに合唱に対する感覚を身につけていきました。当時は、特に中学生の混声合唱団はとても珍しく、その歌唱力に高い評価を得ていました。前述のとおり1936(昭和11)年から1938(昭和13)年の「競演合唱祭」において、3年連続で総合第1位を受賞したことは、それを物語っています。

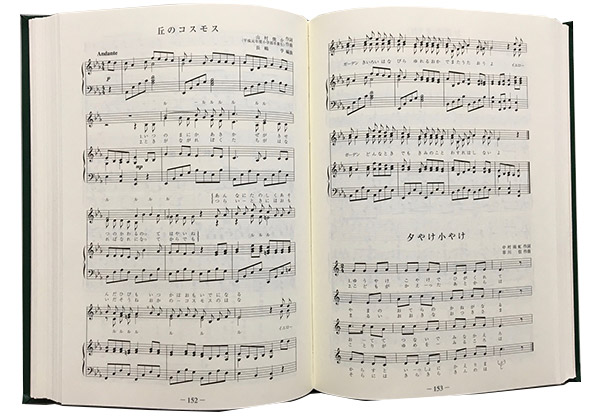

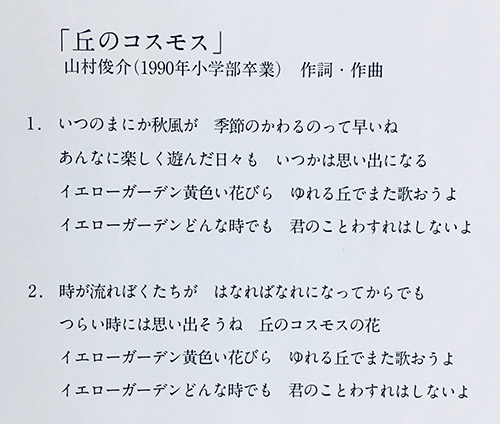

音楽祭は毎年開催され、また周年記念式典も合唱や演奏が中心のものでありました。創立80周年記念の「玉川学園の集い」も「新たな夢、新たな未来へ」をテーマに、未来に向けての力強い約束を歌声に乗せて披露。今から30年以上前に小学部生が作詞・作曲した「丘のコスモス」も小学1年生から4年生までの合唱曲として歌われました。創立90周年記念の「玉川の集い」も「夢を拓く 未来へのチャレンジ」をテーマに、園児、児童、生徒、学生の歌声が会場に響きわたりました。

6.生活の歌を自分たちの手で創作

音楽を聴いたり、歌ったりするだけではなく、児童や生徒が生活の歌を自分たちで作り上げることはかなり以前から行われていました。音楽の授業で児童が作詞・作曲を行うことが玉川学園の伝統となっていたのです。そのような伝統の中から、「丘のコスモス」をはじめ、「未来へはばたけ」、「山の思い出」などの名曲が生まれ、時を経ても歌い継がれています。また、約40年前に当時小学部の4年生であった児童4名がつくった「ぼくの影」という曲は、2006(平成18)年に子供専用携帯電話のCM曲に起用され話題を集めました。このようにこれまで、数々の曲が児童、生徒たちの手で作られました。

創立80周年記念の「玉川学園の集い」での「丘のコスモス」の合唱

創立80周年記念の「玉川学園の集い」での「丘のコスモス」の合唱迫新一郎著「音楽 ― 音楽の生活化を主題とした経営の実際 ―」につぎのような記述があります。

児童自身の生活を自分等の歌声でよりよいものにしていこうとする行為が、仲間で歌う曲を自分達の手で作ろうという創作へのきざしが芽生えてくる。

紙屑ひろいを続けながら、仲間の間から自然に歌いあげられた「紙屑ひろいの歌」、卒業の記念労作の合言葉「みんなの夢をみんなの手で」が六年生共同作詞作曲で歌い出され、自由研究の作曲研究グループで生活の歌として発表された作品が、日常生活の中で愛唱歌として歌いつがれている。「雲」「さよならの歌」「やまびこ」等。

また学級の団結を計ろうと学級の歌の共同創作。

卒業式に六年生が後輩に自分等の生活の高められた理想の姿を歌に托して残そうと意図され「卒業に残す歌」として創作された

〇みんなの夢をみんなの手で

〇みよ大空に夢がある

〇青空の中に

〇夢の学園

〇見あげてごらん

以上五曲はその年の代表作品として卒業式で発表され、集いの歌として印象強く歌い継がれている。

7.玉川の音楽は文字の通り、「音」を「楽しむ」

各教室にピアノが設置されており、朝の挨拶、新しい友の歓迎など、日常の場面場面でさまざまな歌を歌っています。まさしく「歌に始まり、歌に終わる」のが玉川の一日。大学においても全学部で「音楽」の授業を必修とし、大学音楽祭では1年生全員がステージにあがりベートーヴェンの「第九」を歌います。このように玉川では、折に触れ、さまざまな曲を歌うことによって、何気ない日常の場面を深く感じることの大切さを学び、喜びや感動を歌で表現しています。

関連リンク

参考文献

- 小原國芳「私の音楽教育八十五年」

(迫新市郎著『私の音楽教育八十五年 - 創造性を高める -』 玉川大学出版部 1971年 に所収) - 小原國芳「音楽教育論」

(小原國芳監修『全人教育』第147号 玉川大学出版部 1961年 に所収) - 小原芳明監修『全人教育の歴史と展望』 玉川大学出版部 2021年

- 小原芳明監修『全人』第780号 玉川大学出版部 2014年

- 小原芳明監修『全人』第824号 玉川大学出版部 2018年

- 岡本敏明「感動の音楽 生活の音楽―玉川の丘にとよもす夢の合唱―」

(小原國芳監修『全人教育』第197号 玉川大学出版部 1966年 に所収) - 小橋稔、迫新一郎「玉川学園における音楽教育」

(小原國芳監修『全人教育』第245号 玉川大学出版部 1970年 に所収) - 迫新一郎「音楽 ― 音楽の生活化を主題とした経営の実際 ―」

(玉川学園小学部編『小学教育 ― 玉川学園 ―』 玉川大学出版部 1965年 に所収) - 小宮路敏「一人一人を伸ばす音楽教育 音楽の生活化を主題とした目標」

(玉川学園編『玉川学園小学部 全人教育の実践』 玉川大学出版部 1979年 に所収) - 高浪晋一・高森義文「生活の中にある音楽教育」

(玉川学園中学部編『中学教育 ― 玉川学園 ―』 玉川大学出版部 1965年 に所収) - 迫新一郎、朝日育也、高森義文、石井歓、宮城勝久「音楽教育」

(小原哲郎監修『全人教育』第361号 玉川大学出版部 1979年 に所収)