科学するTAMAGAWA 今年で21回目となるTSCPのチャレンジ。「未来叶い」と新開発の「S-Mg concept」が出走します!

昨年のWGCより

昨年のWGCより玉川学園では1997年よりソーラーエネルギーの利用技術の研究を目的に「TSCP(Tamagawa Solar Challenge Project)」に取り組んできました。その一環としてソーラーカーを開発して国内外のレースに出場し、数々の実績を残してきました。1997年から2018年までの計20回にわたり、秋田県大潟村で開催されるソーラーカー・燃料電池車などの大会「ワールド・グリーン・チャレンジ ソーラーカー・ラリー(WGC)」グリーンフリートチャレンジ部門*に出場し、これまでに通算14回の優勝、7回総合優勝し、燃料電池とソーラーカーを組み合わせたハイブリッド・ソーラーカーでは、9連覇という輝かしい実績をあげています。

- 3日間22時間にわたり25㎞のコースを周回する。ラリーの順位100点、車両のコンセプト等のプレゼンテーション100点、走行点100点の300点満点に集計し順位を決定。

そして2016年よりプロジェクト名を「TSCP(Tamagawa Sustainable Chemistry-powered-vehicle Project)」と改め、再生可能エネルギーおよび省エネルギー技術に寄与する車両の研究・開発を通し、太陽光に加えて水素やマグネシウムなど使用した持続可能なエネルギー社会の実現を目指しています。

世界で初めてマグネシウム(Mg)空気電池と太陽電池を組み合わせたハイブリッド・ソーラーカー「未来叶い」は、2016年のWGCで見事に優勝(ソーラーカーグリーンフリートチャレンジ・フリークラス部門)。20回目の出場となる2018年のレースでは、ハイブリッドシステムが順調に機能して2位入賞を果たしました。

8月7日(水)~10日(土)に行われる「2019WGC・ソーラーカー・ラリー」に、TSCPチームは「未来叶い」と新しく開発した「S-Mg concept」の2台でチャレンジします。マグネシウムは軽量で硬く、希少資源のリチウムなどと異なりどこにでもふつうに存在する金属資源。このマグネシウムを使った空気電池は、水を入れるとマグネシウム電極が反応して発電する仕組みになっています。水を入れなければ経年劣化することなく、使用済みのものは一般ゴミとして廃棄できるというメリットもあり、災害時の非常用電源として市販されているものがあります。

マグネシウム空気電池は電極であるマグネシウムを交換することで発電を継続することができます。TSCPではこの電極を置き換え式にした充電ステーションを開発しています。

新開発の小型車両「S-Mg concept」では、マグネシウム空気電池の使用量を従来の3分の1まで削減。ピットに持ち込む充電ステーションを運用して長距離のレースを走りきることを目標にしています。

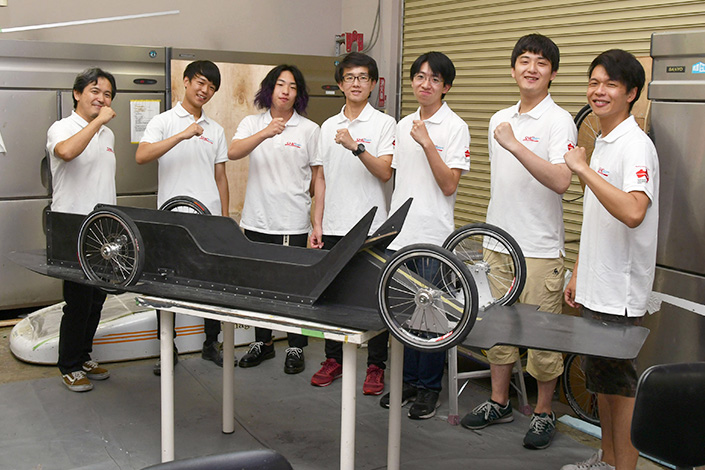

21回目となるTSCPのチャレンジ。監督の斉藤純准教授と6名の学生にチームのことや大会にかける思いについて聞いてみました。

製作中の「S-Mg concept」とともに

製作中の「S-Mg concept」とともに-

斉藤純 工学部エンジニアリングデザイン学科准教授

今回は20名の学生とともにこれまでも実績を築いてきた「未来叶い」に加えて、開発中の電極置き換え式Mg空気電池を導入し、電池の搭載量を限界まで少なくした「S-Mgconcept」で新たなチャレンジに挑みます。

学生たちにとって大会までのスケジュールは決して余裕があるものではありませんが、今年のメンバーからは「絶対に完成させる!」という気迫と優勝を目指す熱意が感じられます。

レースで結果を残すことも大切ですが、私としてはレースへのチャレンジを通して、ものづくりの経験値を高めることに加えてエネルギーについても関心を高めてほしいと思っています。実際に自分の手を動かし、時には失敗し、それを踏まえてやり直してみる……そうしたものづくりのサイクルに夢中になって取り組むことができるのは学生時代しかありません。また、世の中を便利にする技術の普及が進んでいますが、それを支えているのがエネルギーです。出場する大会は私たちがエネルギーについて考えて研究したものを実証するのに最適な場です。優勝という高みを目指しながら、学生たちがレース参加を通して大きく成長してくれることを期待しています。 -

青木健太 エンジニアリングデザイン学科4年

「未来叶い」チームの代表としてメンバーをまとめながら、新開発の「S-Mg concept」の電池システムを担当しています。卒業研究も今回の車で採用したメカニカル充電池をテーマに選びました。実はプロジェクトに参加した当初、電池の知識がほとんどなく、先生や先輩の指導を受けながら一から学びました。レースではドライバーも務めます。みんなの努力を結果に結びつけられるよう、ベストを尽くします!

-

藤吉智也 エンジニアリングデザイン学科4年

昨年からプロジェクトに参加しました。前回の大会は4年生のサポートに徹していたので本格的にレースに参加するのは今回が初めてです。私の担当はマグネシウム空気電池の充電システム。エネルギー循環に資する新しいエネルギーとして大きなやりがいを感じています。しかし、先例がないので何もかも手探りで苦労しています。大会ギリギリまで目標の電圧をクリアできるよう、最後まであきらめずにチャレンジし続けます。

-

大坂寛将 エンジニアリングデザイン学科4年

斉藤先生に声をかけていただき、なんとなくプロジェクトに参加したのがきっかけでしたが、今ではクルマ作りの面白さにすっかり魅せられています。今回は新開発の「S-Mg concept」製作のとりまとめとともに、車体製作を担当しています。車体はカーボンを素材に内部が蜂の巣のような中空のハニカム構造になっているのですが、これも私たちが手作りで作り上げています。「S-Mg concept」が完走し、良い成績を残せるよう、大会直前まで気を抜かずに取り組んでいきます。

-

依田知明 機械情報システム学科4年

レースに参加したのは昨年からですが、1年生の頃から斉藤先生のソーラーカー工房に足を運んでいました。TSCPのすごさは、学生が何でも自分たちで作ってしまうところ。そして学生がONとOFFのメリハリをつけながら楽しく研究に取り組んでいるところです。私は新車「S-Mg concept」の心臓部ともいえるモーターの組み立てを担当。また、ドライバーでもあるので、仲間の期待を背負って、完走&優勝を目指したいです。

-

森貴栄 エンジニアリングデザイン学科2年

私はもともとクルマ好き。入学前のオープンキャンパスでTSCPのことを知り、説明してくれた先輩から「入学したらぜひ来て」と声をかけられました。約束通り、TSCPの一員として1年生の時から大潟村のレースに参加するなどかけがえのない経験をさせてもらいました。今回は「S-Mg concept」のカウル(車体を覆う部品)とステアリング、そして依田さんとともにモーターの組み立てを担当しています。もちろん目指すのは優勝です!

-

原岳杜 エンジニアリングデザイン学科2年

原岳杜 エンジニアリングデザイン学科2年大学入学後、同じクラスの森くんに誘われてTSCPに参加しました。この研究室は先生や先輩との距離が近く、楽しい雰囲気の中で多くのことを学ぶことができます。今回のレースでは「S-Mg concept」のカウルやスパッツ(後輪カバー)などのエアロパーツの設計・製作を担当しています。青木さんとともに「未来叶い」のドライバーを務めますので、体調を万全にして当日のレースに臨みたいと思います。

「2019 ワールド・グリーン・チャレンジ ソーラーカー・ラリー」大会遠征メンバー

- 青木健太 工学部エンジニアリングデザイン学科4年

(学生代表/未来叶いチーム代表) - 藤吉智也 工学部エンジニアリングデザイン学科4年

(学生副代表) - 大坂寛将 工学部エンジニアリングデザイン学科4年

- 勝尾太一 工学部エンジニアリングデザイン学科4年

- 小岩井悠一朗 工学部エンジニアリングデザイン学科4年

- 依田知明 工学部機械情報システム学科4年

- 市川将大 工学部エンジニアリングデザイン学科3年

- 長瀬 達 工学部エンジニアリングデザイン学科3年

- 望月遊世 工学部エンジニアリングデザイン学科3年

- 米澤尚輝 工学部エンジニアリングデザイン学科3年

- 並木勇人 工学部エンジニアリングデザイン学科2年

- 森 貴栄 工学部エンジニアリングデザイン学科2年

(S-Mg conceptチーム代表)  原岳杜 工学部エンジニアリングデザイン学科2年

原岳杜 工学部エンジニアリングデザイン学科2年- 青木哲大 工学部エンジニアリングデザイン学科1年

- 山田湧作 工学部エンジニアリングデザイン学科1年

- 石井寅之介 工学部エンジニアリングデザイン学科1年

- 温 龍一 工学部エンジニアリングデザイン学科1年

- 齋藤瑠圭 工学部エンジニアリングデザイン学科1年

- 中野太陽 工学部エンジニアリングデザイン学科1年

- 三尾雅人 工学部エンジニアリングデザイン学科1年

- チーム監督

工学部エンジニアリングデザイン学科准教授 斉藤 純 - チーム元総監督

工学部名誉教授 小原宏之

2018 ワールド・グリーン・チャレンジ ソーラーカー・ラリー の様子

- 2018年度は「未来叶い」と「Mg空気電池実験車両(仮)」で出場