玉川塾の教育/塾舎における生活

教育というものは8時以前と3時以降にホンモノがある

1.塾教育

玉川学園創設にあたって、塾教育は大きな目的の一つであった。1948(昭和23)年発行の『玉川塾の教育』で、創立者小原國芳は次のように述べている。「私は、何だか、教育というものは八時以前と三時以後にホンモノがあるような気がします。・・・(略)・・・塾教育は実に、心から心への教育即ち人格から人格への教育です。言い換ると、之は内面からの教育です。かかる教育を受けたものの社会は互に理解を深くし、同情を厚くすることが容易だと思います。故に塾教育こそホントの社会改造の道だとも首肯されます。」

また、鰺坂二夫著『小原教育』には、「まことに教育に於けるホンモノの実現への夢が、先生を動かして玉川塾が生れた。」と記述されている。

さらに小原哲郎編『全人教育の手がかり』の「塾の教育」(米山弘著)には次のように記述されている。「先生が以上のように塾について言われるとき、そこには必ずあの広瀬淡窓の『桂林荘雑詠示諸生』の詩と共に思い出される咸宜園の塾や、また吉田松陰の松下村塾における塾生の切磋琢磨の勉学のイメージが強く念頭にあったに違いない。日本の伝統的教育機関としての寺子屋や多様な形態の私塾の学業と生活の姿もきっと予想しておられたことと思うのである。」

1969年に玉川の丘に模築された咸宜園

1969年に玉川の丘に模築された咸宜園 1966年に玉川の丘に模築された松下村塾

1966年に玉川の丘に模築された松下村塾2.玉川学園開校

創生期の玉川学園

創生期の玉川学園1929(昭和4)年3月31日、玉川学園創立者である小原國芳一家をはじめ教員3家族および職員、塾生20余名が成城から玉川の丘に移住。その時の様子について、当時7歳であった小原哲郎は、何もないところから教職員、塾生が力をあわせて玉川学園を築いていったことを次のように述べている。「草創の頃は家一軒なかった。無論道路も無い。電気も点かない。町田や鶴川から細い尾根道を荷物を担いで、皆、この丘に来たわけだ。(当時まだ玉川学園前駅は開設されていなかった)正に西部の開拓地にいるようなものであった。そこから道を切り開き、砂利を運び込み、セメントを担ぎ上げ、基礎を築き、家を建て、今日まで苦労を重ねてやってきた・・・。」(『玉川学園 塾の歩み五十五年』の巻頭言「塾生に寄す」、1985年)

3.家塾としての塾生活

1929(昭和4)年4月8日の玉川学園開校式の翌日から塾生活が開始された。先生方と塾生は、日の出とともに起床し、聖山に集まって、祈り、体操し、讃美歌を歌った。

6月28日には15名の新入塾生を迎えた。7月7日には徳富蘇峰が塾を訪れた。12月24日にはクリスマスキャロル隊を編成し、学園内および学園村の家々を巡った。12月31日の午後11時から大焚火、12時から除夜の太鼓、そして祈り。クリスマスキャロルと大焚火は、恒例の行事として代々塾生に受け継がれ、継続して行われた。

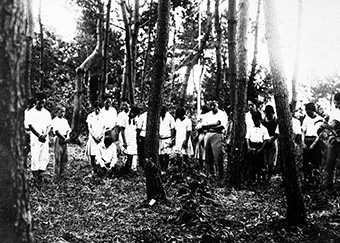

1929年4月9日の聖山での祈り

1929年4月9日の聖山での祈り 12月31日の大焚火

12月31日の大焚火1948(昭和23)年発行の小原國芳著『玉川塾の教育』によれば、家元を離れて学内の宿泊施設で生活する生徒や児童を塾生と呼んでいたが、その塾生には3種類の形態があった。先生方の家に2、3名ずつ分宿し、家族として掃除、風呂焚き、買い物、子守りなどをする「学僕」、先生の家に7、8名が一緒に生活する「塾生」、一人で独立して生活する「寮生」で、その3種類を総称して「塾生」としていた。そして、学僕と塾生と寮生は、ある時期に順繰りに交替していた。

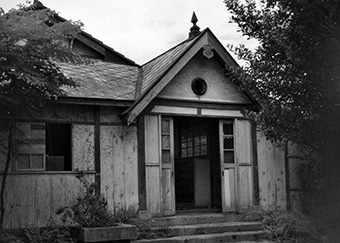

青野塾

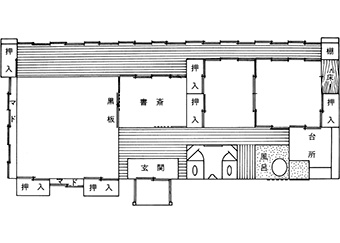

青野塾 怡東塾の平面図

怡東塾の平面図上記3種類の形態のうちの「塾生」の塾であった怡東塾(伊藤塾)は、玄関を入ると正面に書斎があった。書斎は先生の勉強部屋および応接室であったが生徒にも開放されていた。玄関を入って右側には便所、風呂、洗面所があり共通使用となっていたが、書斎から右側は先生の家庭生活の部分でもあった。玄関を入って左側の部屋が塾生の部屋で、勉強部屋、食堂、寝室、娯楽室兼用であった。このように師弟同行のもと塾教育は行われていった。創立まもない頃の塾の名称は、家塾ということもあり、小原塾、泉塾、浜田塾、青野塾、山西塾、中野塾、森塾のように先生方の名前を付したものが多かった。

女子塾

女子塾1930(昭和5)年4月8日、女子塾開設。最初は男子塾と同様に一軒の塾舎に教員と生徒5,6名が入り、自炊生活を送った。塾生は全員がピアノを弾けなければならないということで、女子塾には開設当時からヤマハのピアノが一台常備されていた。

4.男子塾、女子塾での共同生活

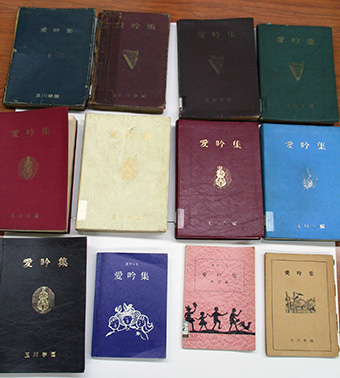

愛吟集

愛吟集1932(昭和7)年頃になると、教員宅にそれぞれ分かれて生活していた塾生は、全員が男子塾、女子塾というように一つの建物に集まり生活を共にするようになった。そして、食事の時や集会の場面で、塾生みんなで歌う機会が多くなっていった。そこで、良い歌を集めた歌集がほしいということになり、デンマークの家庭で愛用されていたものに倣って歌集を作ることになった。1932年、岡本敏明、真篠俊雄、梁田貞といった先生方の指導の下に、塾生たちの労作によって歌集が完成。68頁の小歌詞集だったが、式の歌、歌曲、唱歌、讃美歌、英語の歌など68曲を掲載。タイトルは『塾生愛吟集』で非売品であった。その後、多くの歌を載せて現在の『愛吟集』となった。

塾生は、太鼓櫓の大太鼓の音で起床。そして聖山に集まり国旗を掲げ、そして輪になってお祈りをし、讃美歌を歌い、体操を行う。もちろん小原國芳園長も同行。体操が終わると塾食堂へ移動。愛吟集を手にしながら何曲か歌い、食前のお祈りをして「いただきます」の声とともに朝食。食後は小原園長の食堂訓話。そして塾生の一日が始まった。初期の玉川学園では、午前中は学習、昼食後はそれぞれが労作で汗を流した。塾食堂での夕食後は、合唱練習等が行われた。このような生活が毎日繰り返えされた。

大太鼓

大太鼓 聖山礼拝

聖山礼拝 会食

会食小原園長は、「塾は玉川の目玉ぞ」と生徒や、学生たちに頻繁に語っていた。その塾も時代と共に変化を遂げていった。玉川学園創立以来、最初の35年間は小学生から大学生までが一緒に塾生活を送っていた。やがて、中学部生と高等部生専用の塾舎が建てられ、大学も男子塾(暁峰塾、梁山塾)と女子塾(龍胆塾、海棠塾、桔梗塾)といった大学塾として独立した。

女子塾の一室

女子塾の一室『玉川学園 塾の歩み五十五年』に掲載されている「共に歩む」に「大学生にとって塾とは」という文章がある。その中で、かつて塾生として生活を送った経験のある石橋哲成は、「団体生活の場ではあっても、学生生活を送るための第二の家庭として、自分の専門の学問に打ち込める場、厳しい自己修練の場、と同時に個々人にとっては、自由な雰囲気に満ちた安らぎの場でもなければならないと思う。そのような基本的立場が確立してこそ、小原國芳先生が描かれた全人となるための、人間道場としての玉川塾も可能になると思う」また「個人性と集団性が対立しながら合一している状態こそ塾本来の姿であり、そのような場においてこそ、塾生一人一人が生かされ、しかもみんなが共に歩むことも可能であるように思われる」と記している。

昭和50年頃をピークに、玉川の塾生の生活にも変化が現れた。大学塾では地方出身者の学生の増加と、個人主義による共同生活への不適応などが出始める時期でもあった。

他大学では、学寮の共同生活型から個室型への移行が進んで行く中、玉川学園では共同生活による24時間の教育が脈々と実践されていた。

中学部、高等部の塾生たちも通学生・塾生と区別されるように、自分たちが学内に居住しながら労作などを通じて、学校運営の一助となっているという気概がある模範の生徒たちであった。

大学の塾生も日常的に学校運営に積極的に携わっていた。毎朝夕の清掃活動や台風などの時の倒木撤去、大雪の通学路確保の雪掻きから、学内の通路階段の補修に到る、今でいうキャンパス保全活動を行っていた。

さらに、玉川で行われる行事は塾生たちの力に負うところは大きかった。新入塾生は入学式会場の整備を、4年生は卒業式会場の椅子並べなどの会場設置を自ら行った。さらに、大学音楽祭では会場である普門館に前日から前乗りして、舞台設営や楽器の運搬、オーケストラピットの設営などを受け持った。

塾生たちは学校運営を自らが行うという自信と誇りを持って当時の活動をしていたように感じられた。当時、大多数の通学生たちも遠めながらに塾生たちの活動を、ある種の尊敬も含めて玉川らしい風景として認めていた。

前述した、学生たちを取り巻く社会情勢や学生の要望の変化などにより、中学部、高等部、大学の塾は1987(昭和62)年を最後に閉塾となった。

卒業生の在塾経験者たちは、現在でも毎年同窓会を行い、学校の変化を感じながら往時からの交流を深めている。

5.塾の行事

塾ではさまざまな行事が行われた。年によって異なるが、主なものは次の通りである。

入塾式、新入塾生歓迎会、新入塾生歓迎ハイク、誕生会、塾生の夕べ、運動会、七夕祭、合唱コンクール(合唱発表会)、塾祭、クリスマス会、クリスマス・キャロル、大焚火、新年拝賀式、餅つき、塾生成人祝賀会、節分の豆まき、卒業生祝賀会、送別会

なお、行事によっては、小原國芳の揮毫による「塾魂」の文字の旗がステージ上に飾られた。

入塾式

入塾式 力士を招いての誕生会

力士を招いての誕生会 七夕

七夕 東西対抗運動会

東西対抗運動会 塾祭

塾祭 クリスマス会

クリスマス会 クリスマスキャロル

クリスマスキャロル 大焚火

大焚火 餅つき

餅つき 富士登山

富士登山6.塾の労作・当番

塾における労作については、労作部門と塾当番部門に分かれていた。1939(昭和14)年頃の労作部門を列記すると次のとおりである。

土木部、薪割部、清掃部、購買部、編集部、出版部、新聞部、工芸部、印刷部、農芸部、飼育部など

塾生はこれらの部のいずれかに所属し、なおかつ朝晩にはいろいろな当番を割り当てられた。主な当番は以下のとおりである。

おやじ当番、炊事当番、食堂当番、牛乳当番、新聞当番、豚当番、風呂当番、太鼓当番、育児当番、講堂当番、体育館当番、町田当番(郵便、買い物等)、東京当番(買い物等)、週番など

また、塾舎には、舎監、主任の先生方がおり、学生たちと一緒に生活をしていた。

7.創立50周年(1979年)当時の大学塾の日課

- 印は太鼓を打つ時刻

06:00 起床※

06:20 食堂当番は配膳開始。その他の学生は廊下に集合し、愛吟集に掲載されている曲を合唱

06:30 塾舎を出発して聖山へ※

06:40 聖山にて礼拝(木曜日や雨天時は礼拝堂にて礼拝)聖山を駆け下りて小学部グラウンドへ、そして体操※

07:00 塾食堂にて朝食(会食)、朝食後は掃除などを実施、各自授業へ

12:00 塾食堂にて昼食(各自)、昼食後は再び各自授業へ

18:00 帰塾予報(18時門限、各階ごとに点呼)※

18:30 塾食堂にて夕食(会食)

19:30 自習開始※

22:30 就寝、居間は消燈※

当時の大学塾における労作活動の系統・組織は以下のとおりであった。

| 労作総務、副総務、会計、書記広報 | ||||

| 行事委員会 | 生活委員会 | 史料委員会 | 教養委員会 | 環境生産委員会 |

|---|---|---|---|---|

| 誕生会斑 塾生の夕べ斑 |

厚生斑 管財斑 |

写真録音斑 編集斑 整理保存斑 |

音楽斑 体育斑 文教斑 |

美化労作斑 園芸斑 |

一方、この当時の生活の組織は階ごとに構成されていた。各階の平均的な人数は、階長(4年生)1名、副階長(4年生)1名、3年生2名、2年生10名、1年生12名、計26名。1つの階は7室で1室の定員は4名(上級生2名・1年生2名)であった。居室は2段ベッド(押入付)が2つ、勉強机・書棚が4つ備えられていた。居室の他に学習室があり、消灯後の学習に利用されていた。各階では、階長の方針のもと、時間厳守、あいさつ、服装、言葉遣いなどが指導され大学生としてふさわしい人格形成に役立っていた。また、親元を離れて生活する塾生にとって、同じ階の人たちは家族のような存在でもあった。

塾の歩み

| 年 | 月日 | 出来事 |

| 1929(昭和4)年 | 4月8日 | 玉川学園開校式。幼稚園、小学部、中学部、塾生など111名。教職員18名 |

|---|---|---|

| 6月28日 | 15名が新たに入塾 | |

| 7月7日 | ジャーナリストで歴史家である徳富蘇峰来塾 | |

| 12月24日 | クリスマスキャロル隊、学園内および学園村を巡る(以後、継続して実施) | |

| 12月31日 | 大焚火(以後、継続して実施) | |

| 1930(昭和5)年 | 4月8日 | 女子塾開設。 |

| 4月13日 | 世界のスキー普及に偉大な足跡を残したハンネス・シュナイダー来塾 | |

| 10月28日 | 塾食堂が完成し、使用開始 | |

| 1931(昭和6)年 | 9月13日 | デンマーク体操(基本体操)を考案したニルス・ブック来塾 |

| 1935(昭和10)年 | 5月2日 | 『玉川塾新聞』発刊 |

| 9月 | 小説家・詩人・劇作家・画家である武者小路実篤来塾(1956年4月11日にも来塾) | |

| 1943(昭和18)年 | 1月3日 | 暁峰塾、晴嵐塾完成。晴嵐塾は興亜工業大学生用。後に暁峰塾、晴嵐塾ともに火災で焼失 |

| 1945(昭和20)年 | 4月・5月 | 女子学生、小・中学生たちは山中湖へ疎開 (終戦後の8月20日に疎開先から帰塾) |

| 7月 | 宇宙・ロケット開発の父といわれた糸川英夫の糸川研究所が梁山塾に、成田無線研究所が松陰塾に疎開 | |

| 1953(昭和28)年 | 6月4日 | スイスの教育家ヴェルナー・チンメルマン来塾。塾生たちに数多くのドイツ語の歌や輪唱歌を教えた |

| 1954(昭和29)年 | 3月2日 | 玉川塾の文集『鼓響』創刊号発行(年1回発行) |

| 1960(昭和35)年 | 9月16日 | 新「塾食堂」が完成。収容人数は600名。 |

| 1962(昭和37)年 | 4月13日 | 「龍胆塾」(女子塾)完成。鉄筋3階建。中学部生63名、高等部生112名、大学生128名 |

| 1963(昭和38)年 | 4月6日 | 「暁峰塾」(男子塾)完成。中学部生61名、高等部生133名、大学生195名。旧暁峰塾は1961年12月17日の火災で焼失 |

| 11月16日 | 「梁山塾」(男子塾)完成。1,2階は中学部生、3,4階は大学生が入塾 | |

| 1964(昭和39)年 | 2月10日 | 相撲の力士7名来塾 |

| 3月25日 | 「海棠塾」完成 | |

| 4月22日 | NHK教育テレビが塾の生活を撮影 | |

| 5月24日 | 『すすきっぽ』創刊号編集開始(年4回発行) | |

| 1965(昭和40)年 | 女子塾を学外の相模原に開設。120名の女子大学生が入塾。相模桔梗塾とも呼ばれていたが、2年後の1967(昭和42)年3月8日に閉鎖 | |

| 1966(昭和41)年 | 1月30日 | 男子中学部生のための塾舎として「青雲塾」が完成 |

| 4月4日 | 「塾食堂」の拡張工事完了 | |

| 1967(昭和42)年 | 3月25日 | 高等部生のための塾舎(男子塾)が完成。 |

| 1968(昭和43)年 | 6月1日 | 塾食堂2階に塾生談話ホールを開室。室内にはステレオ、テレビ、ピアノ、将棋、碁などを常備。塾生の交流の場に |

| 1970(昭和45)年 | 4月30日 | 相撲の力士4名および宇宙・ロケット開発の父といわれた糸川英夫博士来塾 |

| 7月4日 | 玉川学園創立40周年を記念して塾生の労作によって新太鼓櫓が完成 | |

| 1972(昭和47)年 | 5月18日 | 高等部男子塾の名称を「明倫塾」とする |

| 1975(昭和50)年 | 3月 | 高等部以下の女子塾は閉鎖 |

| 1979(昭和54)年 | 4月1日 | 「明倫塾」の塾生募集停止。1981年度で閉鎖 |

| 1980(昭和55)年 | 12月19日 | 「塾50周年記念の集い」を大体育館で開催。現塾生に加え、元塾生200名が参加 |

| 1987(昭和62)年 | 2月16日 3月17日 |

塾舎での教育を発展的に解消。大学の塾は2月16日、中学部の「青雲塾」は3月17日に閉塾となり、57年の歴史を終える。塾の閉鎖に伴い、「塾食堂」は「りんどう食堂」と改称 |

塾食堂2階大ホール

塾食堂2階大ホール 暁峰塾(男子塾)

暁峰塾(男子塾) 梁山塾(男子塾)

梁山塾(男子塾) 海棠塾(女子塾)

海棠塾(女子塾) 龍胆塾(女子塾)

龍胆塾(女子塾) 桔梗塾(女子塾)

桔梗塾(女子塾)参考:咸宜園と松下村塾

玉川学園のキャンパスには、昭和40年代に大学生有志がかかわって模築された咸宜園と松下村塾がある。江戸時代の咸宜園・松下村塾は、いわば今でいう私学の代表。温故知新という言葉があるが、これら2つの塾の精神を思い起こしながら、今日の私学経営を担う糧としている。

咸宜園は、1817(文化14)年に、江戸時代の儒学者である廣瀬淡窓(1782年~1856年)が豊後国日田(現・大分県日田市)に創立した私塾。「咸宜」とは、「みなよろし」という意味で、身分を問わず、学を志す全ての人に開放された。したがって全国から延べ3,000名以上が集まり、ここで学んだと言われている。咸宜園では労作教育、師弟同行、個性尊重などの教育が行われた。玉川教育と通じる廣瀬淡窓の教えを、身を以って体得するべく、大学生の有志が咸宜園の模築を計画した。

松下村塾は、1842(天保13)年に幕末の志士として知られる吉田松陰(1830年~1859年)の叔父玉木文之進が長門国(現・山口県萩市)に開設した私塾。1857(安政4)年、松陰が主宰となってこれを引き継ぎ、塾生に「勉強はただ知識を得るためのものではなく、それを社会に役立てなくてはならない」と、生きた学問の重要性を説いた。実践の中に真理をとらえた松陰の思想は、玉川教育に通じるものがあることを知り、山口県出身の大学生たちは、1964(昭和39)年に松下村塾を玉川の丘に模築することを計画。大学の許可を得て、まわりの大学生たちに呼びかけ、約2カ年の労作を経て、1966(昭和41)年に「松下村塾」の模築が完成した。

なお、咸宜園と松下村塾は、現在の建築基準法に合った建替工事が必要となり、当時の面影を十分に残しながら、2012(平成24)年7月2日に新しい姿になった。

現在の玉川の丘にある咸宜園

現在の玉川の丘にある咸宜園 現在の玉川の丘にある松下村塾

現在の玉川の丘にある松下村塾参考文献

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史写真編』 玉川学園 1980年

- 塾編集委員会編『玉川学園 塾の歩み五十五年』 玉川大学・玉川学園女子短期大学塾 1985年

- 小原國芳著『玉川塾の教育』 玉川大学出版部 1948年

- 小原哲郎編『全人教育の手がかり』 玉川大学出版部 1985年

- 鰺坂二夫著『小原教育』 玉川大学出版部 1959年

- 石橋哲成著「大学生にとって塾とは」(『玉川学園 塾の歩み五十五年』 玉川大学・玉川学園女子短期大学塾 1985年)

- 米山弘著「塾の教育」(小原哲郎編『全人教育の手がかり』 玉川大学出版部 1985年)

- 山崎亮太郎著『今、蘇る全人教育 小原國芳』 教育新聞社 2001年