玉川の舞踊教育

玉川の舞踊教育はリトミックをベースとして、小学部の舞踊の時間から始まり、同じく表現教育としての演劇教育と深く連携しながら、しだいに充実の度を加えて、全学園的規模のものへと発展していった。

1.リトミック教育

リトミックとは、リズムを敏感に感受しリズミカルな表現能力を養うことによって心身の豊かな発達を促す音楽教育の一つである。リトミックは、スイスの作曲家であるエミール・ジャック・ダルクローズによって創始された。日本の教育界へは、1925(大正14)年に紹介された。それは成城学園幼稚園長となった小林宗作によってであった。その小林と玉川学園創立者である小原國芳が出会ったのは、國芳が成城学園の主事であった頃である。

小原國芳玉川学園長はリトミック教育の意義を高く評価し、1929(昭和4)年に創立した玉川学園の幼稚部と小学部にもリトミックを正科として取り入れた。玉川では、創設当時から小林を招いて、直接に指導を受けた。1930(昭和5)年にはその小林を再渡欧させるなどして國芳はリトミック教育の普及発展につとめた。1933(昭和8)年には小林の弟子である山内千代子(後の溝江千代子)をリトミックと音楽の担当者として玉川の小学部および中学部の専任として迎えた。また、幼児期から山内の指導を受けていた小原純子(後の岡田純子)は、1945(昭和20)年に玉川学園小学部講師となった。そしてリトミック教育の普及発展を継承していった。

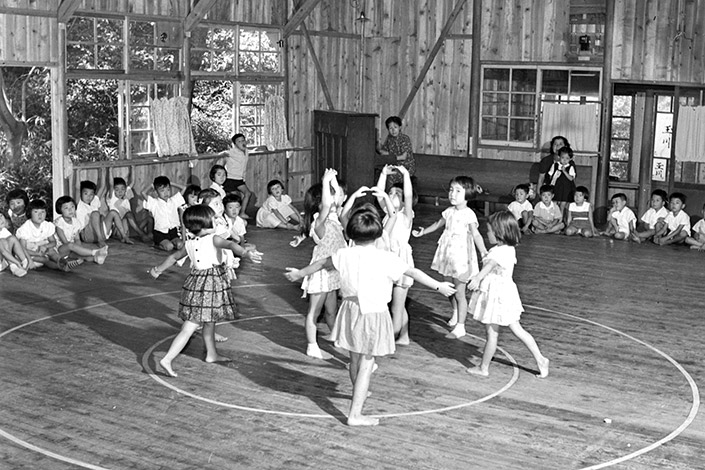

昭和29年頃の幼稚部リトミック(舞踊教室にて)

昭和29年頃の幼稚部リトミック(舞踊教室にて) 野外のリズム運動

野外のリズム運動2.石井漠の舞踊教育と玉川の舞踊教育

小林を通じて早くから國芳と親交があった石井漠は日本における創作舞踊の創始者ともいうべき人物であった。その石井が1933(昭和8)年に独自の舞踊観をまとめた『舞踊芸術』を玉川学園出版部より刊行している。石井の舞踊教育の主張は、國芳の全人教育における芸術論と合致するとともに、ダルクローズのリトミック教育の主張やデンマーク体操における柔軟・リズム体操のあり方とも同じであると考えられた。玉川においてもリトミックやデンマーク体操と共に舞踊教育が重視された。1935(昭和10)年前後には小学部に舞踊の時間が特別に設けられ、石井カンナ、和井内恭子、石垣初枝など石井漠の直弟子が交代でその指導を担当した。

当時、石井漠振り付けによる児童舞踊「水泳日本」「お池の選手」「かまきり」「愛馬進軍歌」などの作品は児童の自然な心情に則した快いリズミカルなものであり、石井の主張を裏づけるすぐれた作品であった。玉川でも棍棒体操と共にその普及発展につとめた。

花のおどり

花のおどり 汽車

汽車3.玉川学園舞踊教室勉強会の開催

幼童譜―雅楽による―

幼童譜―雅楽による―戦後、玉川学園小学部においてリトミック舞踊の時間を担当した小原純子は、石井漠舞踊研究所において石井の直接の指導を受けていた。そのリトミック舞踊の時間の中で小原純子は石井の舞踊教育を実践すると共に、舞踊の創作活動を自らも開始した。小原純子が初期の東京新聞舞踊コンクールに出演した際、審査員だった江口隆哉が雑誌『現代舞踊』において、彼女の創作の素晴らしさを賞讃している。

小原純子は岡田陽と結婚し岡田純子となり、1953(昭和28)年から、日本民俗芸能を題材とする創作舞踊家黛節子の指導を受けた。また岡田純子は青森、富山、和歌山、徳島など各地における取材、および民俗舞踊のレパートリーをもつ江崎司らの指導によって数多くの日本民俗舞踊を手がけてきた。民俗舞踊のもつ素朴にして健康な主題や技法は学生、生徒の教材として適切であったし、西欧文化と共に日本古来の伝統文化に道を求める玉川教育のあり方からしても重要な教育活動であった。

お江戸日本橋

お江戸日本橋 花笠おどり

花笠おどり1954(昭和29)年には第1回の玉川学園舞踊教室勉強会が玉川学園礼拝堂において開催された。岡田純子は、その勉強会において、石井の作品を三分の一、自らの創作による舞踊を三分の二発表した。また、これ以降、年に一度の割合で勉強会を行いつつ次第に実績を積みあげていった。1959(昭和34)年には玉川学園創立30周年を期して「玉川学園舞踊発表会」(都市センターホールにて開催)の名称を用いるまでになった。そして玉川の舞踊教育は小学部中心から全学園的規模のものへと発展していった。

4.舞踊教育の発展と海外公演

1961(昭和36)年には舞踊を中心とした「メキシコ・アメリカ公演」を行って、舞踊教育は大きく飛躍した。1964(昭和39)年、玉川大学文学部芸術学科発足にあたり、さらなる発展を目指して岡田純子は、ジュネーブのダルクローズ・リトミック本校にて研修を行う。また、イギリスのクリエイティブ・ムーブメントおよび欧州各地の民俗舞踊を学び、その後の玉川学園の舞踊教育の一層の発展、充実に貢献した。

メキシコ、アメリカにて公演のため

メキシコ、アメリカにて公演のためメキシコ親善使節団が出発

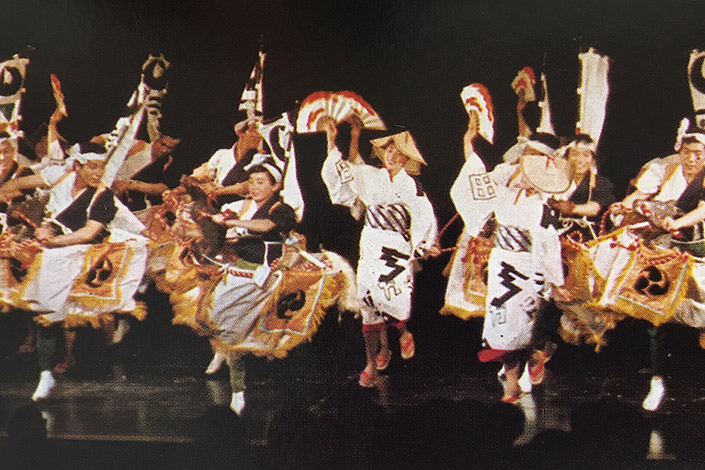

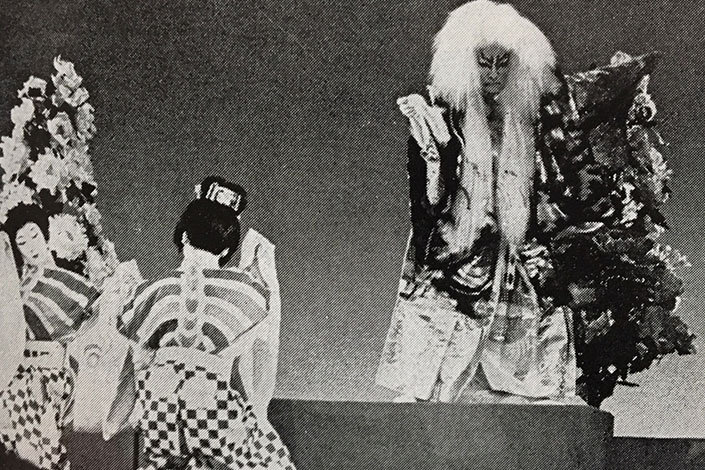

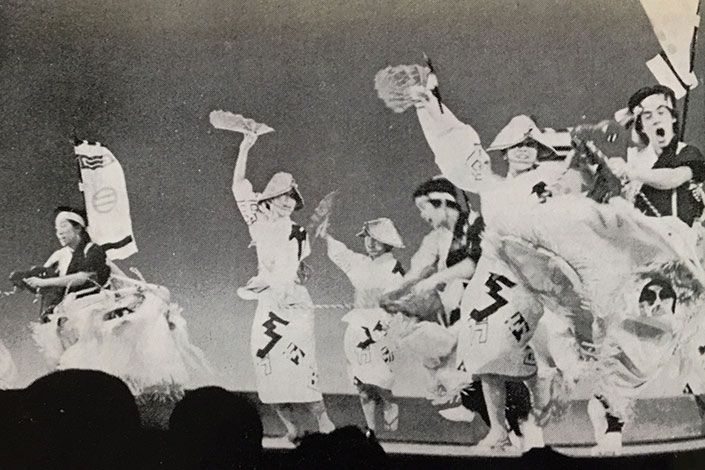

メキシコ、アメリカにて公演「越後獅子」

メキシコ、アメリカにて公演「越後獅子」以後、小学部における「リトミック・舞踊」の授業と大学の文学部芸術学科演劇専攻の「舞踊」の授業を中核として舞踊教育は発展をつづけた。1968(昭和43)年には「ヨーロッパ公演」、1972(昭和47)年には「ギリシャ公演」、1978(昭和53)年には「アメリカ・カナダ公演」と演劇・舞踊による海外公演の実績も着実に積み重ねていった。

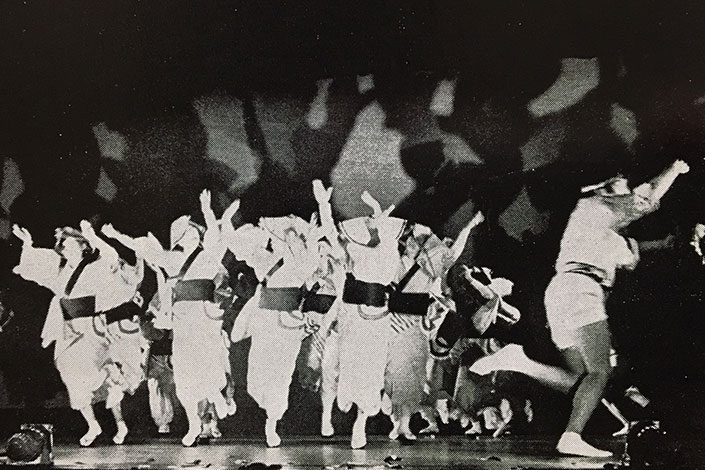

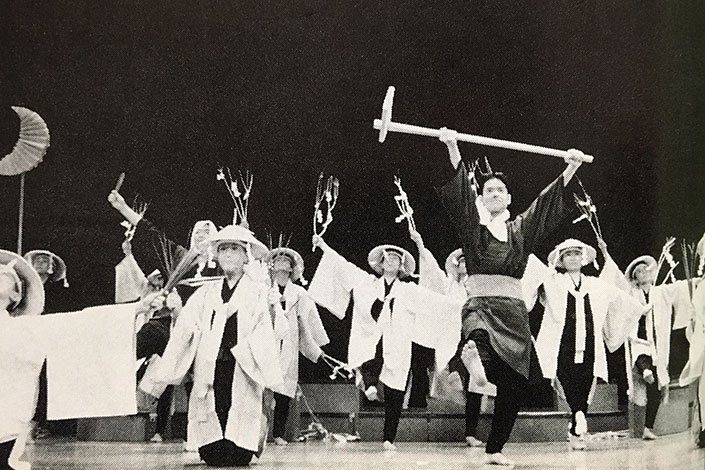

1968年ヨーロッパ公演「津軽荒馬おどり」

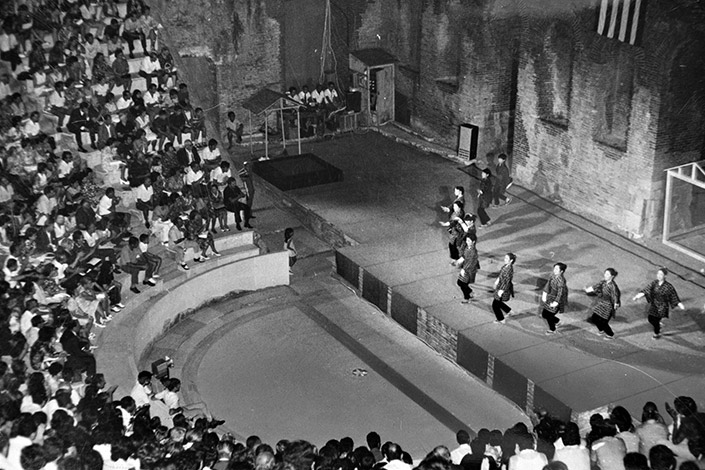

1968年ヨーロッパ公演「津軽荒馬おどり」 1972年ギリシャ古典劇場における玉川学園舞踊公演

1972年ギリシャ古典劇場における玉川学園舞踊公演 創立50周年記念の舞踊発表会「寿式三番叟」

創立50周年記念の舞踊発表会「寿式三番叟」 1980(昭和55)年には、玉川学園創立50周年記念の舞踊発表会が都市センターホールにて開催された。1988(昭和63)年には、8年ぶりで都心において舞踊発表会が行われた。それは「小原國芳先生生誕百年祭」の最後を飾る催しとなったことから、幼稚部・小学部・中学部・高等部の児童、生徒約100名が出演の総合公演となった。

「和太鼓と舞踊」の芸術学部アメリカ桜祭り公演は2003(平成15)年にスタートし、以後毎年実施されている。ワシントンD.C.とフィラデルフィアの桜祭りでの公演のほか、各大学での公演や文化交流を行う。公演の内容は、和太鼓演奏、歌舞伎舞踊・民俗舞踊である。公演後帰国してから、毎年、学内において凱旋公演を行っている。そして、伝統芸能を通じて国際理解を深めた功績が認められ、2013(平成25)年10月、フィラデルフィア日米協会より「文化大使賞」を受賞した。

5.玉川の舞踊教育の特色

玉川の舞踊教育の以下の特色については、岡田陽・岡田純子編『演劇と舞踊―玉川教育―』(玉川大学出版部発行)に、次のような記述がある。

(1)リトミックが基礎

舞踊は人間の「動き」によって感情を表現する芸術です。無駄のない的確な感情表現のためには、まず動きにしっかりしたリズムのあることが必要です。その意味で、私たちの舞踊教育は、まずリトミックからはじめます。

(2)全人教育としての舞踊

私たちの学校舞踊の本当のよさは、技の上手下手よりも、学生らしい、素直な、のびやかな表現にあるようです。素人らしいつつましさの中に、日頃の健康な生活が、何のてらいもなく、そっくりそのまま出ているような、そういう踊りが私たちのものです。舞踊をすることによって立派な人になってほしい――というのが私たちの心からの願いなのです。

(3)民族舞踊を取り入れている

玉川では日本民謡をよく歌います。祖先から伝わった音楽を通じて、日本人の魂を育てたいのだと思います。それと同じく、日本人の心のふるさとである日本の民俗舞踊も大切にしたいものです。

日本民謡が酒席の歌であり、その踊りは卑猥なものであるというような観念を改めて、日本民族古来の醇朴な生活の踊りだと考えれば、学生達の素朴さと通じあうものが多くあると思うのです。

(4)男子舞踊も充実

私は日本の民俗舞踊を手がかりとして男の子のために男らしい踊りをはじめてみました。男の子は生来不器用で、女の子なら一度でおぼえてしまうことを五度も十度も教えなければなりませんが、出来上がったものは、きびきびと歯切れよく、圧倒的な力強さを示します。男子の学校舞踊の成功は私たちの大きな誇りであり、楽しみです。

アリさん(幼稚部)

アリさん(幼稚部) 雪やこんこん(幼稚部)

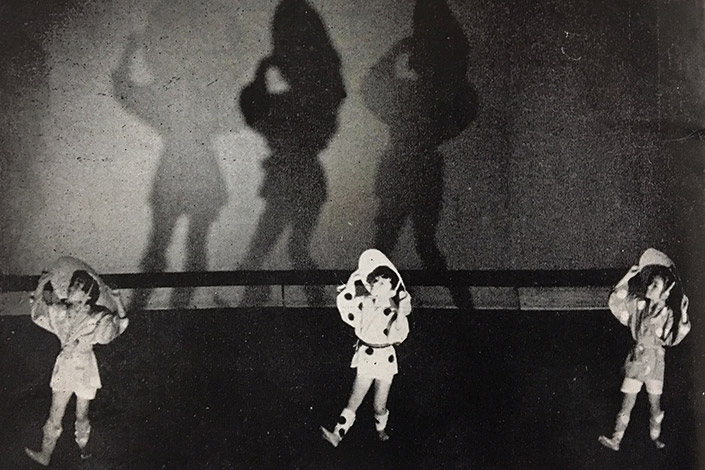

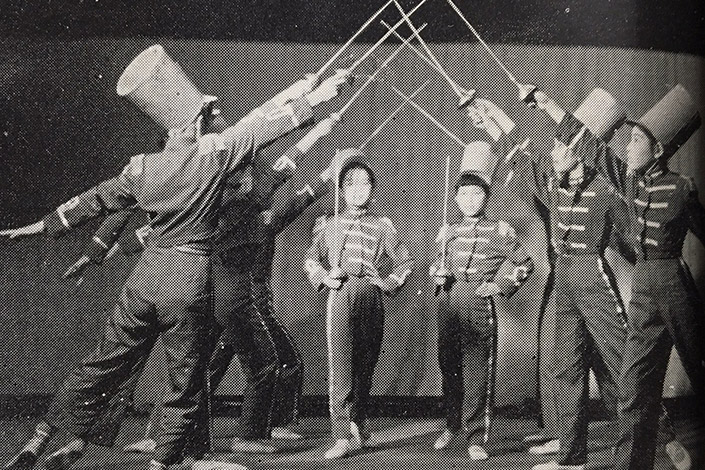

雪やこんこん(幼稚部) すずの兵隊(小・中学部)

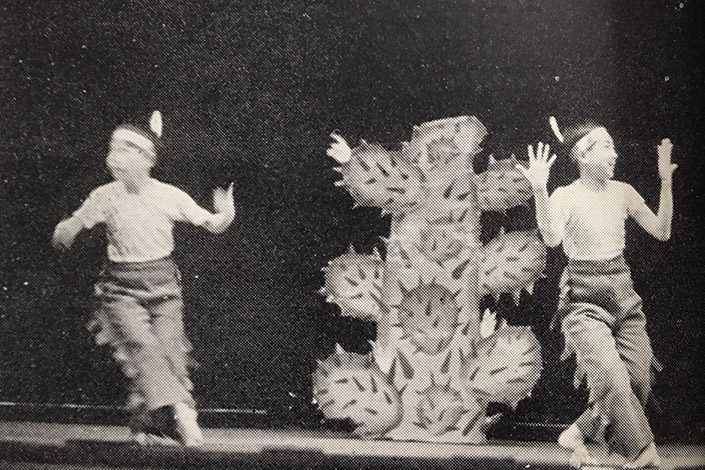

すずの兵隊(小・中学部) シャボテン物語(小・中・高等部)

シャボテン物語(小・中・高等部) ロシアの踊り(高等部)

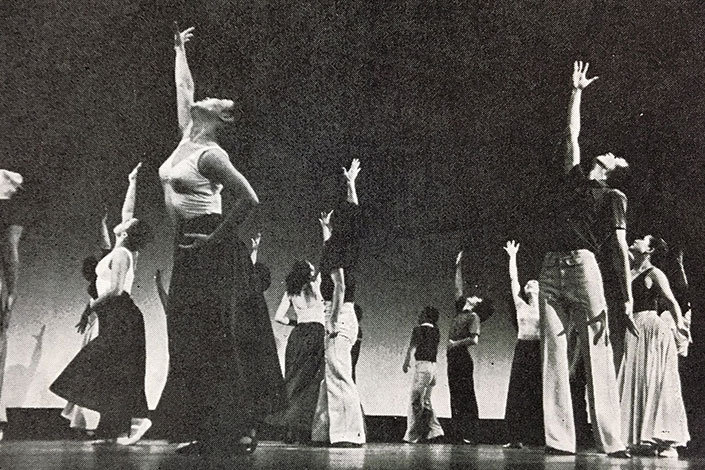

ロシアの踊り(高等部) カオス――天地創造に先立つ混沌(中・高・大学)

カオス――天地創造に先立つ混沌(中・高・大学) 6.小原國芳と舞踊

『全人教育』No.262の巻頭言「私の舞踊史と日本教育への要望」の中で、國芳は舞踊について次のように語っている。

学校舞踊は、商業的な舞踊ではありませぬ。また、プロの人達のやるものでもありませぬ。勿論、豊かな芸術性、深い内容、美しい技術は必要ですが舞踊を通して、子供たちの情操を思う存分伸ばしてやりたいのです。踊りをやっている子たちは、日常の何げない動作の中にも非常な美しさをもっています。機敏でしかもしとやかです。リズムがあります。

もっともっと教育で大事にされねばならぬと思います。全人教育では欠かせぬ一つの項目です。子供たちは歌いたい、はねまわりたい、とび上がりたいのです。これを昇華させ、美しい清らかな芸術に結びつけ、更に深く、高い芸術的境地に導いてやるためには何よりだとさえ思います。

更に、舞踊は、音楽よりも世界共通のことばだと思います。人間の感情は、人種が違っても国が異なり言葉が変っても変りませぬ。数回にわたる外国公演旅行を通して、私は、自信を持って言うことができます。

清らかな楽しい舞踊が日本中で行なわれる日が待ち遠しいです。

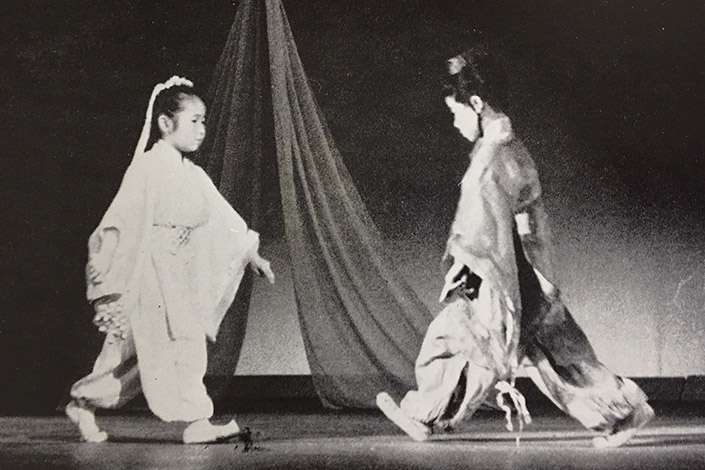

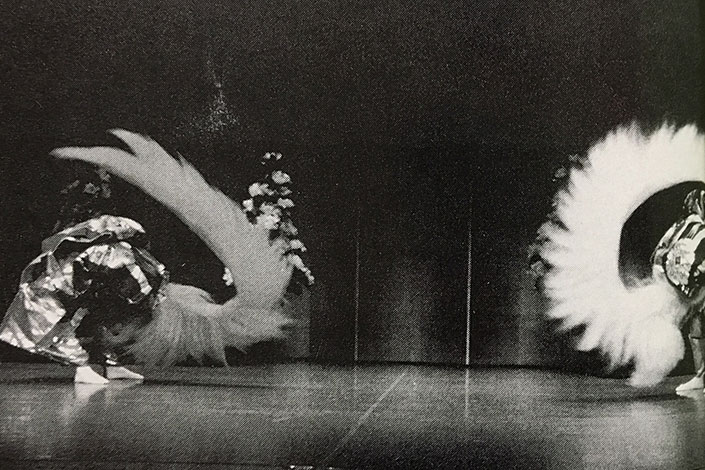

1977年 古典舞踊「獅子と胡蝶」

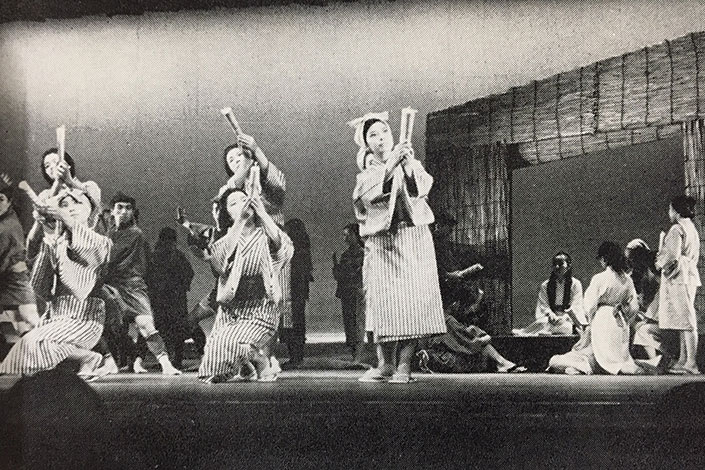

1977年 古典舞踊「獅子と胡蝶」 1977年 民俗舞踊「阿波踊り」

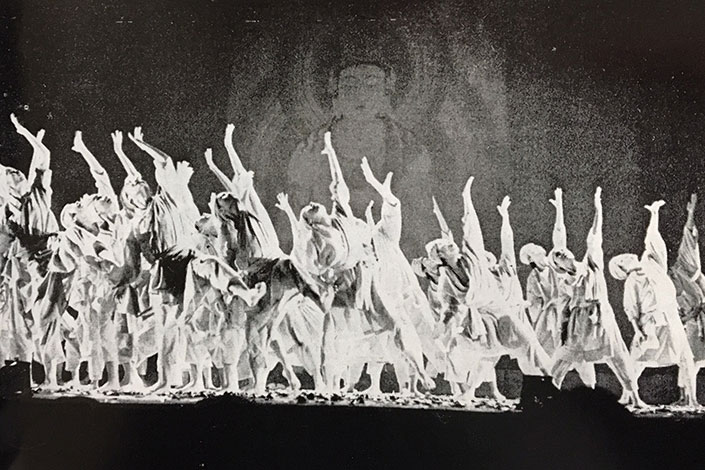

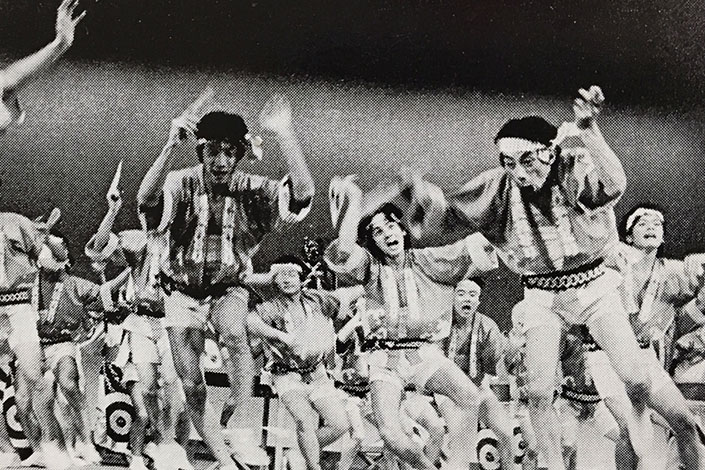

1977年 民俗舞踊「阿波踊り」 1977年 創作舞踊「陀羅尼」

1977年 創作舞踊「陀羅尼」7.写真で見る玉川の舞踊

1959年「何が見えた」

1959年「何が見えた」 1959年「カッパ・カッポレ」

1959年「カッパ・カッポレ」 1967年「バイエルンの酒場」

1967年「バイエルンの酒場」 1967年「舞踏詩・赤いろうそくと人魚」

1967年「舞踏詩・赤いろうそくと人魚」 1967年「鳥取傘おどり」

1967年「鳥取傘おどり」 1971年玩具風土記から「竹馬」

1971年玩具風土記から「竹馬」 1977年創作舞踊「陀羅尼」

1977年創作舞踊「陀羅尼」 1978年「津軽荒馬おどり」

1978年「津軽荒馬おどり」 1978年「阿波おどり」

1978年「阿波おどり」 1980年「草創――礎を置きし人」

1980年「草創――礎を置きし人」 1980年「草創――礎を置きし人」

1980年「草創――礎を置きし人」 1989年「連獅子」

1989年「連獅子」 1989年創作舞踊「山ふところ」

1989年創作舞踊「山ふところ」 2004年Asian Feet

2004年Asian Feet 2005年「お春の夢」

2005年「お春の夢」 2006年創作民俗舞踊公演

2006年創作民俗舞踊公演 2006年創作民俗舞踊公演

2006年創作民俗舞踊公演 2006年創作民俗舞踊公演

2006年創作民俗舞踊公演 2007年野外舞踊公演

2007年野外舞踊公演 2007年野外舞踊公演

2007年野外舞踊公演 2007年野外舞踊公演

2007年野外舞踊公演 2008年野外創作舞踊公演

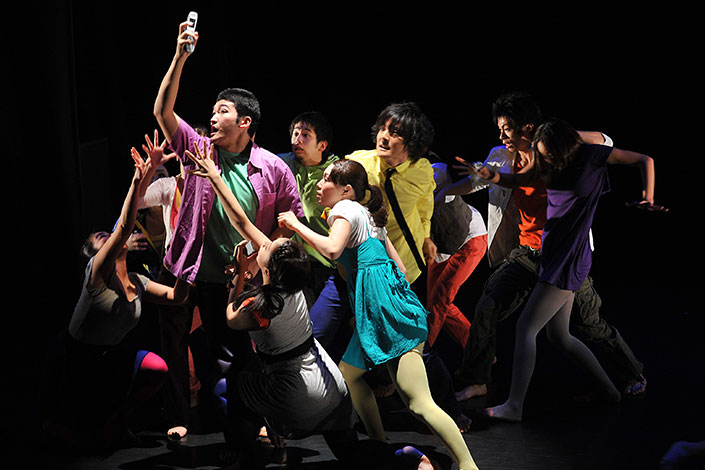

2008年野外創作舞踊公演 2009年Performing Body

2009年Performing Body 2010年Asian Feet

2010年Asian Feet 2011年Performing Body

2011年Performing Body 2012年桜祭り凱旋公演

2012年桜祭り凱旋公演 2013年桜祭り凱旋公演

2013年桜祭り凱旋公演 2014年TAIKO & DANCE

2014年TAIKO & DANCE 2015年コスモス祭桜祭り公演

2015年コスモス祭桜祭り公演 2016年桜祭り凱旋公演

2016年桜祭り凱旋公演 2017年野外舞踊公演

2017年野外舞踊公演 2018年Asian Feet

2018年Asian Feet 2018年Asian Feet

2018年Asian Feet 2018年TAIKO & DANCE

2018年TAIKO & DANCE 2018年TAIKO & DANCE

2018年TAIKO & DANCE参考文献

- 岡田陽・岡田純子編『演劇と舞踊―玉川教育―』 玉川大学出版部 1964年

- 岡田陽「玉川の舞踊教育」(『全人教育』No.478 玉川大学出版部 1988年 に所収)

- 桜井勤「玉川の舞踊教育について―リトミックからクリエイティブ・ムーブメントへ」(『全人教育』No.386 玉川大学出版部 1980年 に所収)

- 小原國芳監修『全人』 玉川大学出版部

第78号(1956年)、第121号(1959年) - 小原國芳監修『全人教育』 玉川大学出版部

第219号(1967年)、第225号(1968年)、第262号(1971年)、第279号(1972年)、第343号(1977年) - 小原哲郎監修『全人教育』 玉川大学出版部

第349号(1978年)、第386号(1980年)、第387号(1980年)、第478号(1988年)、第495号(1989年)、第496号(1989年)、 第497号(1989年) - 小原芳明監修『全人』 玉川大学出版部

第665号(2003年)、第672号(2004年)、第674号(2004年)、第779号(2014年)、第813号(2017年) - 白柳弘幸「故きを温ねて」(『全人』第813号 玉川大学出版部 2017年 に所収)

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史』 玉川学園 1980年

- 玉川学園五十年史編纂委員会編『玉川学園五十年史(写真編)』 玉川学園 1980年