日本伝統の園芸植物、ハナショウブ(花菖蒲)の起源とその育成基になった野生のノハナショウブの多様性を解明―文化財、遺伝資源としての保護活動に期待―

玉川大学農学部の田淵俊人教授と岡山大学理学部の三村真紀子准教授らの研究グループは、日本伝統の園芸植物のハナショウブ(花菖蒲)の起源とその基になった野生のノハナショウブの多様性について、多角的な知見から解明しました。

研究では、栽培品種「江戸系花菖蒲」について、歴史的背景と花器官の形態や花色はもちろんのこと、分子生物学的な手法からもアプローチし、信州・霧ヶ峰と日光・小田代ヶ原周辺に自生した「野生のノハナショブ」が関与して育成された可能性が明らかにし、DNAの系統解析の結果、遺伝子型が1つであることもわかりました。

また、「野生のノハナショウブ」の多様性について、国内とロシアの105地域で現地調査・5000個体にも及ぶ形質調査や遺伝子的な解析などから、1)東北・北海道、2)関東・信州、3)中国地方・九州・ロシアの3つの集団構造があることを初めて明らかにし、特に3)のグループが認められたことから、「野生のノハナショウブ」は朝鮮半島経由で日本に到達したものと推察されました。

本研究結果は、野生種と栽培品種との繋がりについて、古文書の解読・解釈と、花器官の形態と生理学、遺伝学と育種学、最新の次世代シークエンサーなどの知見を幅広く網羅したもので、江戸時代に育成発展した、「伊勢系花菖蒲」、「肥後系花菖蒲」の研究にも貢献することが期待されます。また、花などの観賞植物に限らず、わが国の伝統野菜や果樹などが栽培化されるメカニズムの解明にも応用することが可能です。

本研究成果は2024年7月18日付でConservation Genetics誌に掲載されました。また、同・研究成果の概要は2024年8月号(2024年8月1日)で日経サイエンス誌にも掲載されました。

研究の背景

ハナショウブ(花菖蒲)は、アジサイとともにわが国の梅雨の風情を醸し出す日本の伝統的な園芸植物です。江戸時代中期から後期にかけて日本海をとりまく極東アジアと日本各地の湿地に分布する「野生のノハナショウブ」を基にして、当時の江戸・堀切一帯(現在の東京都葛飾区周辺)で育成されました。これまでに、「野生のノハナショウブ」の自生地、生態学的な特性、花器官の形態や花色の変異についての知見や、その多様性についての研究は全くありませんでした。また、歴史的にいつ頃、どの地域に自生する「野生のノハナショウブ」を用いて観賞用の「ハナショウブ」の栽培品種が育成されたのかについても不明で、これらの時系列的な研究例は皆無でした。

研究について

玉川大学農学部の田淵俊人教授と小林孝至氏(研究当時:博士課程)は、まず奈良時代から江戸時代にかけて書かれたハナショウブに関する古文書を解読して、「野生のノハナショウブ」がどのようにして栽培種の「ハナショウブ」として育成されたか、歴史的、文化的および民族的な背景を基にして解明しました。その結果、鎌倉時代から江戸時代には、「野生のノハナショウブ」は開花期が田植えの季節と同じことから稲作地域の風物詩として馴染み深い植物で、特に東北地方では「花勝美」と称して和歌や古文書に多く登場することが明らかになりました。一部を庭に植えて鑑賞していましたが、江戸時代初期には「野生のノハナショウブ」の中から花器官の形状や花色の変異を見つけ出て栽培されていたことがわかりました。

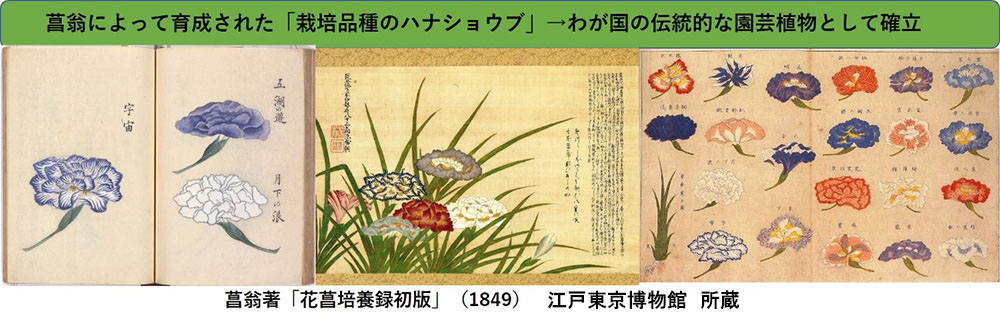

江戸時代中期から後期には、江戸・堀切(現在の東京都葛飾区)の旗本・松平左金吾(以下、菖翁)が、本格的に「野生種のノハナショウブ」を使って育種を行い200品種に及ぶ栽培品種を育成しました(図1)。現在では育成地に因んで菖翁が育成したハナショウブの栽培種を「江戸系花菖蒲」と呼んでいます。

図1.菖翁の著した『花菖培養録』(1849)に見られる栽培種の「江戸系花菖蒲」

図1.菖翁の著した『花菖培養録』(1849)に見られる栽培種の「江戸系花菖蒲」菖翁が栽培種の「ハナショウブ」を育成して以来、江戸・堀切一帯には数多くの花菖蒲園が開設され、武士、大名貴人や江戸庶民の観賞遊楽、憩いの場として江戸における一大行楽地として大いに評判になりました。その結果、堀切一帯はハナショウブの開花期には常に見物客で溢れ、往来する人々で大変な賑わいとなり、その有り様は浮世絵にも描かれるほどになり、今日では全国各地に花菖蒲園が開設されるに至っています(図2)。

図2.江戸・堀切一帯に花菖蒲園(菖蒲田)が発達(稲作文化との関連性がある)

図2.江戸・堀切一帯に花菖蒲園(菖蒲田)が発達(稲作文化との関連性がある)このように、古文書を調べることで栽培種の「江戸系花菖蒲」は、江戸時代に育成され、花菖蒲園に植え付けて鑑賞し大衆文化として栄えたことから、日本の伝統的な園芸植物として確立されていきました。

菖翁が育成した栽培種の「江戸系花菖蒲」を、明治神宮・林苑から研究用として譲渡を受け、花器官の形状や花色などの形質調査を行って古文書の記述や描写と一致するかどうかを調べました。その結果、花の形状や花色が菖翁の著した『花菖培養録』などの古文書と一致しました。

その一方で、「江戸系花菖蒲」の育成の基になった「野生のノハナショウブ」の花器官の形状や花色に変異について、国内とロシアの105地域で現地調査を行いました。また、管轄当局の許可の基、約5,000個体を収集して本学・圃場で維持・管理をしながら同様の形質調査を行いました。その結果、花器官全体の形状は花びらに見える花被片が水平に伸びる「平咲き」や、下方に大きく垂れる「垂れ咲き」があること、花被片の形状は楕円形~円形などがあり、花色は紫色を基調色としてごく稀に桃色、白色などがあること、花被片数は3枚が基本ですが6枚になる変異があることなど、非常に多様な変異があることを初めて明らかにしました。自生地で生じた変異は、本学で開花させても同じ形態、花色を示したことから遺伝的であることを確認しました。

花器官の形態や花色に加えて、ESTアイソザイム(エステラーゼ(EST)という名前の酵素ですが、分子の形が異なる酵素)を用いた分子生物学的な手法から、栽培種の「江戸系花菖蒲」は、信州・霧ヶ峰と日光・小田代ヶ原周辺に自生した「野生のノハナショブ」が関与して育成された可能性が明らかになりました。この結果は、古文書に記載されている内容と矛盾しませんでした(図3)。

図3.各地の「野生のノハナショウブ」の花色の割合と、栽培種の「江戸系花菖蒲」(菖翁育成)の育成のイメージ。

図3.各地の「野生のノハナショウブ」の花色の割合と、栽培種の「江戸系花菖蒲」(菖翁育成)の育成のイメージ。岡山大学理学部の三村真紀子准教授と、竹内鞠奈氏(研究当時:玉川大学農学部環境農学科・学士在籍)は「野生のノハナショウブ」の多様性について最新の次世代シークエンサーを用いて遺伝的な集団構造解析を行った結果、1)東北・北海道、2)関東・信州、3)中国地方・九州・ロシアの3つの集団構造があることを初めて明らかにしました。系統グループでは「主に東北と北海道」と「それ以外の地域」の2つに大別されることを発見しました。この結果は、「野生のノハナショウブ」内で自生地によって多様性が異なることを示しています。特に3)のグループが認められたことから、「野生のノハナショウブ」は朝鮮半島経由で日本に到達したものと推察されました。

また、これらのDNAの系統解析では、栽培種の「江戸系花菖蒲」の品種群は1つのグループになりました。このことから、菖翁が育成した栽培種の「江戸系花菖蒲」は遺伝子型が1つであること、菖翁はごく一部の地域の「野生のノハナショウブ」を用いて非常にコアな育種を行って栽培種の「江戸系花菖蒲」が育成されたことを意味しています。菖翁は育成当初は、これらを門外不出として残したので他の遺伝子と混ざらずに残ったことも、この結果を強く反映しているものと考えられました。

以上の研究から、「野生のノハナショウブ」は遺伝的な多様性を保全するための「遺伝資源」として重要であり、栽培種の「江戸系花菖蒲」はわが国の伝統的な「生きた文化財」として、近年では海外からの観光客が花菖蒲園に足を運ぶ人気スポットとしても注目され、インバウンド需要に応えるためにも保全が重要であることを提唱する内容となりました。また、国連の定めるSDGsの目標15の「陸の豊かさも守ろう」にも合致する内容です。

本研究結果は、野生種と栽培品種との繋がりについて、古文書の解読・解釈と、花器官の形態と生理学、遺伝学と育種学、最新の次世代シークエンサーなどの知見を幅広く網羅した、他には例のない内容です。

江戸時代には伊勢地方(三重県)で育成された「伊勢系花菖蒲」、肥後地方(熊本県)で発展した「肥後系花菖蒲」も存在しますので、これらの研究にも貢献することが期待されます。また、花などの観賞植物に限らず、わが国の伝統野菜や果樹などが栽培化されるメカニズムの解明にも応用することが可能となります。

論文情報

- 雑誌名:

Conservation Genetics

- 題 名:

Genetic diversity in the traditional cultivars and wild ancestor of near threatened Japanese iris (Iris ensata Thunb.)

- 著者名:

Makiko Mimura*・Marina Takeuchi・Takayuki Kobayashi・ Shun K. Hirota・ Yoshihisa Suyama・Hirofumi Yamaguchi・Toshihito Tabuchi

(*責任著者) - D O I :

https://doi.org/10.1007/s10592-024-01625-7

25号, 1079-1086

発表者・研究者等情報

岡山大学自然科学研究科・理学部生物学科

三村真紀子 准教授

玉川大学農学部環境農学科

竹内 鞠奈 研究当時:学士課程

玉川大学大学院・農学研究科

小林 孝至 研究当時:博士課程

田淵 俊人 教授

大阪公立大学附属植物園

廣田 峻 博士

大阪公立大学

山口 博文 博士

東北大学大学院・農学研究科

陶山 佳久 教授

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究(A)(課題番号:23241076)」、「萌芽研究(課題番号:17651129)」の支援により実施されました。