【農学部・共同研究成果】進化によるCO2固定酵素の最適化が葉の多様性を支えることを発見~世界自然遺産小笠原諸島で共存する樹木から解明~

農学部の関川清広教授、北里大学一般教育部の坂田剛准教授と海洋生命科学部の安元剛講師、京都大学生態学研究センターの石田厚教授と松山秦氏、国際農林水産業研究センター林業領域の河合清定研究員らの研究グループは、「光合成の二酸化炭素(CO2)固定酵素ルビスコが、進化の過程で種ごとに最適化された性質を獲得し、葉の多様性を支えている」ことを世界自然遺産である小笠原諸島での調査から発見しました。植物は葉緑体に含まれるCO2固定酵素「ルビスコ」を用いて、空気(大気)中から取り込んだCO2を固定し、光合成産物(有機物)を生成します。しかし、世界の植物種で葉の特徴(寿命、構造、成分など)は数百倍も異なり、ルビスコにとってのプラットフォーム(働く環境)は大きく異なっています。これまで、ルビスコと葉の特徴に相互関係があるのか十分に解明されていませんでした。本研究は、小笠原諸島父島で種分化した固有種などを対象に調査を行い、ルビスコの性質が種ごとの葉の特徴に合わせて最適化されていることを発見しました。この最適化は森林生態系における樹種の多様性や光合成戦略の多様性を支える重要な要素であると考えられます。この研究成果は、2024年5月16日付で、植物科学の国際学術誌New Phytologistに掲載されました。

研究成果のポイント

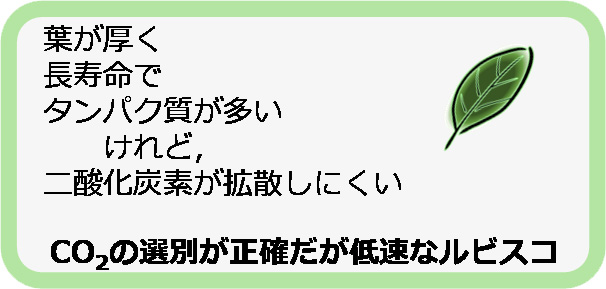

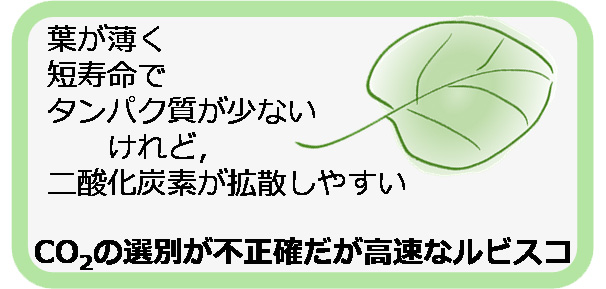

- 光合成ではたらくCO2固定酵素(ルビスコ*1)は同じ酵素であるにもかかわらず、CO2の選別能力(SC/O *2)に1.7倍もの種間差があることが世界自然遺産である小笠原諸島父島に共存する樹木種で発見されました。

- 葉の寿命が長く葉内にCO2が拡散しにくい種ほど、CO2の選別が正確なルビスコをもち、反対に葉の寿命が短くタンパク質量の少ない種ほど、CO2の選別が不正確なルビスコを持っていました。

- 調査したほとんどの種のルビスコは数値シミュレーションが予測する最適値に対して95%を超える最適化を達成していました。植物が種の分化と自然選択を通じて獲得したルビスコの性質は、森林での多様な植物種の共存や光合成戦略の多様性を支える重要な要素だと考えられます。

研究の背景

ほとんどの陸上生物の生活は、光合成によって支えられています。ひとくちに光合成と言っても、光合成生産を担う葉の寿命、葉面積当たりの有機物量、光合成効率などには、さまざまな植物の種間で数百倍もの違いが見られます。

光合成において大気のCO2を有機物に固定する酵素は、ルビスコと呼ばれる地球最多のタンパク質です。しかし、ルビスコはCO2だけでなく酸素(O2)も有機物に固定する性質があり、O2を固定する場合は有機物の分解とCO2の放出をもたらしてしまいます。この性質は森林によるCO2の吸収や農業生産を大きく阻害していると考えられ、数多くの研究が行われてきました。ルビスコがCO2とO2のどちらをより固定しやすいか(親和性が高いか)を表す指標として、CO2/O2比親和性SC/Oという値が用いられます。SC/O値が高い(CO2との親和性が高い)ルビスコほど、正確にCO2を選別することができます。これまで、陸上のC3植物*3のルビスコは、CO2濃縮機構を持つC4植物や藻類に比べてSC/O値が高くCO2の選別能力が優れていることが知られていました。

研究内容と成果

小笠原諸島父島での野外調査の様子

小笠原諸島父島での野外調査の様子小笠原諸島は世界自然遺産に認定されている島々です。これらの島々は過去に大陸と一度もつながったことがない海洋島で、木本植物種の70%が固有種で占められています。これは、進化の"実験場"とも言える状況です。我々は小笠原諸島の父島に自生する23種(18科、12目)の木本C3種(図1)を対象に、ルビスコのSC/O値と葉のさまざまな性質を比較しました。

図1 小笠原諸島父島での野外調査の様子と調査対象の23種 ① Planchonella obovata (R.Br.) Pierre var. dubia (Koidz. ex H.Hara) Hatus. ex T.Yamaz.; ② Photinia wrightiana Maxim.; ③ Wikstroemia pseudoretusa Koidz.; ④ Osmanthus insularis Koidz.; ⑤ Psidium cattleyanum Sabine; ⑥ Syzygium cleyerifolium (Yatabe) Makino; ⑦ Vaccinium boninense Nakai; ⑧ Hibiscus glaber (Matsum. ex Hatt.) Matsum. ex Nakai; ⑨ Dodonaea viscosa Jacq.; ⑩ Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. var. umbellata (Thunb.) H.Ohashi; ⑪ Elaeocarpus photiniifolius Hook. et Arn.; ⑫ Drypetes integerrima (Koidz.) Hosok.; ⑬ Bischofia javanica Blume; ⑭ Ilex mertensii Maxim.; ⑮ Elaeagnus rotundata Nakai; ⑯ Distylium lepidotum Nakai; ⑰ Schima wallichii (DC.) Korth. subsp. mertensiana (Siebold et Zucc.) Bloemb.; ⑱ Ligustrum micranthum Zucc.; ⑲ Trema orientalis (L.) Blume; ⑳ Psidium guajava L.; ㉑ Ochrosia nakaiana (Koidz.) Koidz. ex H.Hara; ㉒ Neolitsea sericea (Blume) Koidz. var. aurata (Hayata) Hatus.; ㉓ Hibiscus tiliaceus L.

図1 小笠原諸島父島での野外調査の様子と調査対象の23種 ① Planchonella obovata (R.Br.) Pierre var. dubia (Koidz. ex H.Hara) Hatus. ex T.Yamaz.; ② Photinia wrightiana Maxim.; ③ Wikstroemia pseudoretusa Koidz.; ④ Osmanthus insularis Koidz.; ⑤ Psidium cattleyanum Sabine; ⑥ Syzygium cleyerifolium (Yatabe) Makino; ⑦ Vaccinium boninense Nakai; ⑧ Hibiscus glaber (Matsum. ex Hatt.) Matsum. ex Nakai; ⑨ Dodonaea viscosa Jacq.; ⑩ Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. var. umbellata (Thunb.) H.Ohashi; ⑪ Elaeocarpus photiniifolius Hook. et Arn.; ⑫ Drypetes integerrima (Koidz.) Hosok.; ⑬ Bischofia javanica Blume; ⑭ Ilex mertensii Maxim.; ⑮ Elaeagnus rotundata Nakai; ⑯ Distylium lepidotum Nakai; ⑰ Schima wallichii (DC.) Korth. subsp. mertensiana (Siebold et Zucc.) Bloemb.; ⑱ Ligustrum micranthum Zucc.; ⑲ Trema orientalis (L.) Blume; ⑳ Psidium guajava L.; ㉑ Ochrosia nakaiana (Koidz.) Koidz. ex H.Hara; ㉒ Neolitsea sericea (Blume) Koidz. var. aurata (Hayata) Hatus.; ㉓ Hibiscus tiliaceus L.その結果、父島で共存するC3樹木種は、ルビスコのSC/O値に1.7倍もの種間差があること、また、葉寿命が長く葉面積当たりの有機物量の多い種ほど、CO2の選別が正確なルビスコをもつことを発見しました(図2)。さらに、葉寿命の長い種は、葉面積当たりの有機物量が多い、葉緑体内のCO2 が少ない、葉のタンパク質量が多いなどの特徴をあわせ持つこともわかりました。

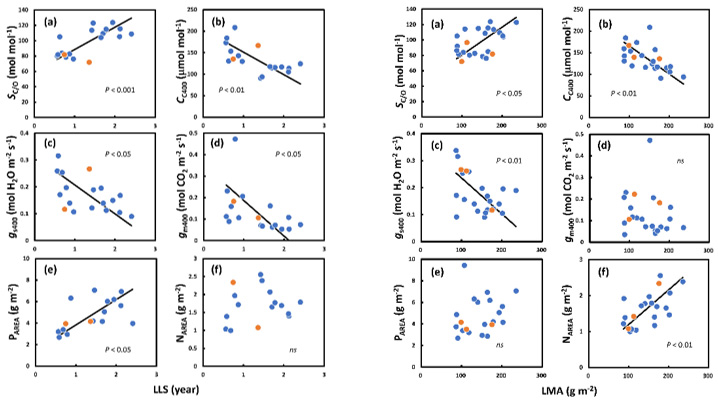

図2 日本の海洋島(小笠原諸島父島)に共存するC3被子植物樹種の光合成に関連する葉の形質と葉寿命LLSおよび葉面積あたりの有機物量LMAとの関係 (a) ルビスコのCO2/O2比親和性SC/O,(b) 葉緑体のCO2濃度CC400,(c) 気孔コンダクタンスgs400(大気から葉内空隙までの気体の通りやすさ),(d) 葉肉のCO2コンダクタンスgm400(葉内空隙から葉緑体内までの気体の通りやすさ),(e)葉面積あたりのタンパク質量PAREA(葉が含むルビスコなどのタンパク質の量),(f)葉面積あたりの窒素量NAREA(窒素は主にタンパク質に含まれる)。青とオレンジのシンボルは、それぞれ小笠原諸島の在来種と外来種の植物を表す。

図2 日本の海洋島(小笠原諸島父島)に共存するC3被子植物樹種の光合成に関連する葉の形質と葉寿命LLSおよび葉面積あたりの有機物量LMAとの関係 (a) ルビスコのCO2/O2比親和性SC/O,(b) 葉緑体のCO2濃度CC400,(c) 気孔コンダクタンスgs400(大気から葉内空隙までの気体の通りやすさ),(d) 葉肉のCO2コンダクタンスgm400(葉内空隙から葉緑体内までの気体の通りやすさ),(e)葉面積あたりのタンパク質量PAREA(葉が含むルビスコなどのタンパク質の量),(f)葉面積あたりの窒素量NAREA(窒素は主にタンパク質に含まれる)。青とオレンジのシンボルは、それぞれ小笠原諸島の在来種と外来種の植物を表す。 葉寿命LLSが長く,葉面積当たりの有機物量LMAの多い種ほど,CO2の選別が正確なルビスコをもっていた。また葉寿命の長い種は,葉面積当たりの有機物量が多い,葉緑体内のCO2が少ない,葉のタンパク質量が多い,などの特徴をあわせ持っていた。

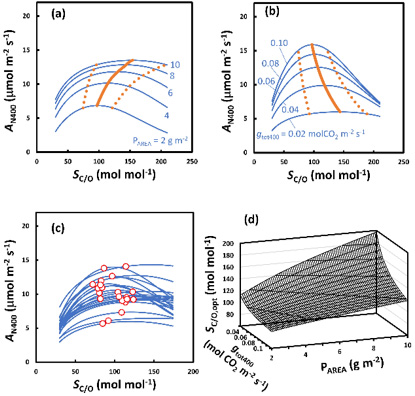

葉寿命の長い種では、葉緑体内のCO2が少ないためにSC/O値が高くCO2の選別が正確なルビスコの方が有利であると予測されます。しかし、ルビスコにはSC/O値が高いほど反応速度が低くなる傾向が知られています。そのため、葉寿命が短くタンパク質量の少ない種では、ルビスコの量が少ないためにSC/O値は低いけれど反応速度の高いルビスコの方が有利になると予測されます。これらの予測は、葉のCO2拡散コンダクタンスと葉のタンパク質量を用いた光合成の数値シミュレーションにより正しいことが確認されました(図3aとb)。さらに、野外で測定されたルビスコのSC/O値は、数値シミュレーションの予測する最適値とほぼ一致しており(図3c)、SC/O値による光合成の最適化の割合はほとんどの種で95%を超えていました。

図3 ルビスコのSC/Oが葉の光合成速度AN400に与える影響の数値シミュレーション (a, b)におけるオレンジの線はAN400が最大となる値(SC/O,opt)を示し、オレンジの破線はAN400が最大値の95%以上を達成する範囲を示す。タンパク質量PAREAが少ない葉ではルビスコの量が少ないためSC/O値は低いけれど最大反応速度の高いルビスコの方が有利になる(a)。葉のCO2拡散コンダクタンスgtot400が低い葉では葉緑体内のCO2が少ないためSC/O値が高くCO2の選別が正確なルビスコの方が有利になる(b)。(c)の青線は各樹種のAN400の数値シミュレーション結果で、赤丸は各樹種の実際のSC/O値を示す。各樹種のルビスコのSC/O値(赤丸)は、葉のCO2拡散コンダクタンスと葉のタンパク質量から予測された最適値とほぼ一致し、その最適化率はほとんどの種で95%を超えていた。(d)光合成速度を最大化するSC/O(SC/O,opt)のPAREAとgtot400依存曲面。

図3 ルビスコのSC/Oが葉の光合成速度AN400に与える影響の数値シミュレーション (a, b)におけるオレンジの線はAN400が最大となる値(SC/O,opt)を示し、オレンジの破線はAN400が最大値の95%以上を達成する範囲を示す。タンパク質量PAREAが少ない葉ではルビスコの量が少ないためSC/O値は低いけれど最大反応速度の高いルビスコの方が有利になる(a)。葉のCO2拡散コンダクタンスgtot400が低い葉では葉緑体内のCO2が少ないためSC/O値が高くCO2の選別が正確なルビスコの方が有利になる(b)。(c)の青線は各樹種のAN400の数値シミュレーション結果で、赤丸は各樹種の実際のSC/O値を示す。各樹種のルビスコのSC/O値(赤丸)は、葉のCO2拡散コンダクタンスと葉のタンパク質量から予測された最適値とほぼ一致し、その最適化率はほとんどの種で95%を超えていた。(d)光合成速度を最大化するSC/O(SC/O,opt)のPAREAとgtot400依存曲面。今後の展開

森林の樹木は、隣り合って育つものでも葉寿命などの特徴が種によって大きく異なります。植物は種の分化と自然選択を通じて、それぞれの葉の特徴に最適なルビスコを獲得し、その結果、ルビスコには種間の違いが生じたと考えられます。このルビスコの種間差は森林の樹種の多様性や光合成戦略の多様性を支える重要な要素だと予想されます。気候変動にともなう気温の上昇や大気のCO2の増加などがルビスコの性質を最適値から逸脱させ、近年頻発する森林衰退の原因となっていないか、今後の研究が求められます。

論文情報

- 掲載誌:

New Phytologist

- 論文名:

Interspecific variation in Rubisco CO2/O2 specificity along the leaf economic spectrum across 23 woody angiosperm plants in the Pacific islands

- 著 者:

Tsuyoshi Sakata、 Shin Matsuyama、 Kiyosada Kawai、 Ko Yasumoto、 Seikoh Sekikawa、 Atsushi Ishida

- DOI:

10.1111/nph.19820

■本研究はJSPS科研費(16K07526、23K11392、24K09622、24H00778、20K15554、19K12310、20H03077、18H04149、21K19864、23KK0119、24K03129)の助成を受けたものです。

用語解説

- 1ルビスコ

生体内で起こる化学反応を促進する(触媒する)タンパク質を酵素と呼びます。ルビスコは光合成生物がCO2を固定する反応を触媒する酵素で、地球上のほとんどの生態系において、有機物生産の入り口に相当する酵素です。多くの酵素に比べてルビスコは反応速度が遅いため、植物は大量のルビスコを葉に含む必要があります。通常、光が十分あたっている場合、光合成はルビスコの反応に制限(律速)されています。また、ルビスコはCO2だけでなく、大気のO2を有機物に固定する反応も引き起こします。その結果、植物は光合成と同時に、これまでに稼いだ有機物を分解してCO2を放出しています。つまり光を受けている葉では、光合成に加えてルビスコのO2固定に由来するCO2の放出とミトコンドリアでの呼吸によるCO2の放出が同時に起きています。 - 2SC/O

SC/O(ルビスコのCO2/O2比親和性)は、ルビスコがCO2の固定またはO2の固定のいずれの反応を触媒しやすいかを表す指標です。高いSC/O値をもつルビスコはCO2を正確に選別し、光合成を効率よくすすめることができます。しかし、一般に高いSC/O値を持つルビスコは最大反応速度が低くなるというデメリットが報告されています。 - 3C3植物

植物は光合成のタイプによりC3植物やC4植物などに分けられています。多くの草本植物、木本植物、作物などはC3植物で、大気のCO2をルビスコが有機物へ固定しています。一方、C4植物はルビスコとは別の酵素(PEPカルボキシラーゼ)が大気のCO2を葉の中に濃縮してから、濃縮されたCO2をルビスコが有機物に固定しています。