玉川学園の歴史

1929(昭和4)年頃 開校間もない時期に撮影された玉川学園の様子。

1929(昭和4)年頃 開校間もない時期に撮影された玉川学園の様子。夢の学園を目指して始まった玉川の歴史も、95余年という年月を重ねました。

常に、その時代の変化と共に発展し、今では幼稚部から大学院まで約1万人が集う総合学園になりました。

ここでは、1929年の創立当時から現在までの足跡や、キャンパスに残された歴史ある場所・品々にスポットをあて、夢の実現のために込められた想いを振り返っていきます。

-

ミツバチ研究

ミツバチは巣に帰ると8の字型にダンスを踊り、巣にいる仲間たちに蜜や花粉などがある場所を知らせる。また、仲間との分業で協力し合う習性を持っている。これは高度なコミュニケーション能力を有していることを意味する。そのミツバチの花粉媒介を利用した果樹類の増産に挑戦すべく、1950(昭和25)年、玉川のミツバチ研究が本格的に始まった。そして今日、本学のミツバチ研究は国際的にも高く評価されている。

-

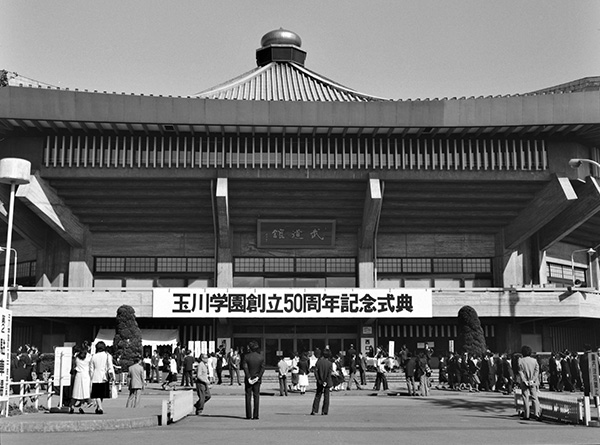

玉川学園創立50周年記念行事

1980(昭和55)年10月28日、常陸宮殿下、同妃殿下の御台臨を仰ぎ、日本武道館において13,000名が一堂に会し、創立50周年記念式典を開催した。また、同日、ホテルニューオータニにおいて、記念祝賀会および教育博物資料展示会を開催。1980(昭和55)年度には、この他、さまざまな記念行事が行われた。

-

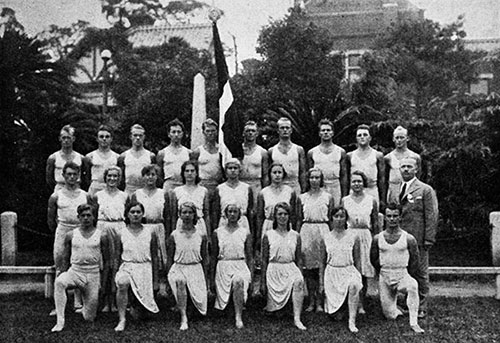

体育祭

「われわれの競争相手は無限大の大空、確乎不動の大地、しっかり頑張りましょう」の学園長の開会の言葉で始まる体育祭。玉川学園創立の1929(昭和4)年から開催され、2018(平成30)年の体育祭で90回目を迎える。

-

田尾一一(たお かずいち)

玉川っ子であれば、誰でも歌うことができるのが玉川学園校歌。この校歌が誕生したのが1929(昭和4)年4月4日。作詞を担当したのが田尾一一。「玉川学園体操歌」も田尾の作詞である。

-

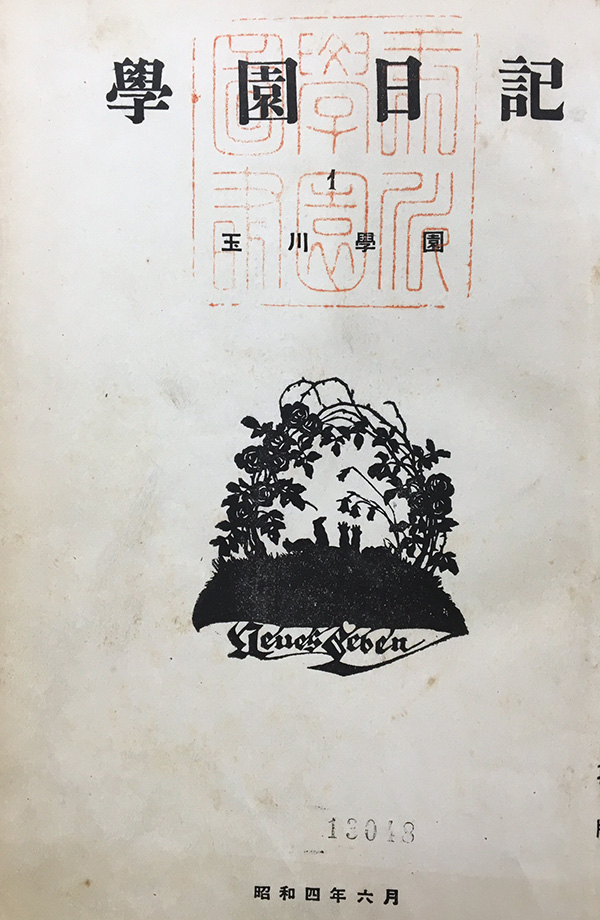

玉川学園機関誌『學園日記』

玉川学園機関誌『全人』(毎月発行)の創刊時の誌名は『學園日記』。学園創立の年に誕生した『學園日誌』は、『全人』等に誌名を変えながらも玉川学園の歴史と共に歩み、現在も玉川学園の教育、研究の実践および成果を記録し伝えている。

-

学校劇『青い鳥』

メーテルリンク作の「青い鳥」は、世界中の人たちから愛されている作品。真実の幸福を求めて遍歴する、チルチルとミチルの物語。6幕10場の大作。玉川学園では学校劇として3度上演している。

-

満蒙皇軍慰問公演 ― 一万キロ―

NHKテレビの朝の連続ドラマ『わろてんか』で、「皇軍慰問」が行われていたことが放送されました。同様のことを本学でも行っていましたので、ここに紹介します。

満蒙への皇軍慰問団は、小原國芳を団長に生徒35名と引率教員で、1940(昭和15)年6月10日から7月25日までの一か月半、各地を巡り、公演を行った。一行は下関から釜山に渡り、大邱、京城といった都市でも公演を行って満洲に入った。公演は、「小原國芳の講演、体操・舞踊の実演、合唱」という構成で行われた。

-

写真で見る玉川学園③「上空から見たキャンパス」

緑多き玉川の丘は、町田市、横浜市、川崎市の三市にまたがる。面積は、約61万平方メートル。東京ドームのグラウンド45面分以上。この広大な敷地に、幼稚園から大学、大学院、研究機関まで揃った一体型のキャンパスが広がっている。

-

学外施設④ 南さつまキャンパス

南さつまキャンパスは、鹿児島県の薩摩半島の最南西端、南さつま市坊津町久志にあり、総面積は約10万平方メートル。ポンカンを中心とする柑橘類の栽培に加え、冬季温暖な気候を利用したマンゴーやパッションフルーツなどの熱帯果樹などの栽培にも力を入れている。これまで主に農学部の実習の場として活用されてきたが、今後は玉川大学・玉川学園全体で活用できるよう、久志晴耕塾が建設された。

-

玉川の「第九」

玉川大学では、1年生全員がベートーヴェンの「交響曲第9番ニ短調 作品125(合唱付)」終楽章<歓喜に寄せて>(以下、「第九」)を、毎年12月の大学音楽祭で合唱、演奏している。その「第九」と玉川学園との出会いは83年前まで遡る。

-

玉川学園とスキー

玉川学園のスキー学校は、1959(昭和34)年に開始された。その約30年前、「同じ習うなら、世界で一番スキーのうまい人に教わりたい」という生徒の一言から、玉川学園のスキーの歴史がスタートした。

-

玉川大学の変遷Ⅳ 2003(平成15)年~2017(平成29)年

学問の動向、社会的要請など教育を取り巻く環境の変化への対応を強いられる大学。玉川大学はそのような変化し続ける環境に柔軟な姿勢で対応し、積極的に改革を進めている。

-

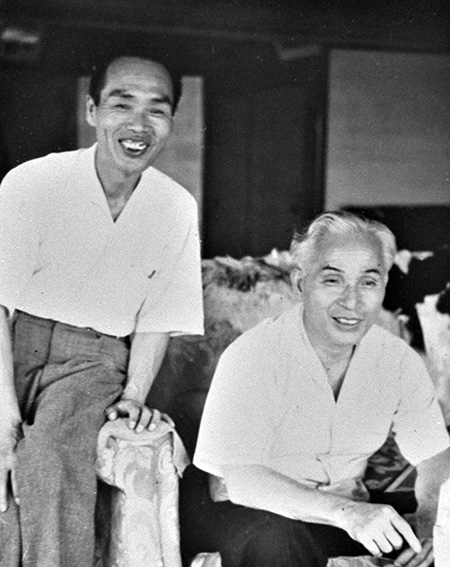

小原記念館の誕生

礼拝堂のすぐ横、聖山の中腹に、創立者小原國芳夫妻が過ごした住居があった。学生や生徒が集い、國芳を囲んで、國芳の話に耳を傾けていた光景がよく見られた。やがて國芳が亡くなった後、この住居は小原記念館として保存され、創立者の息づかいを伝えている。

-

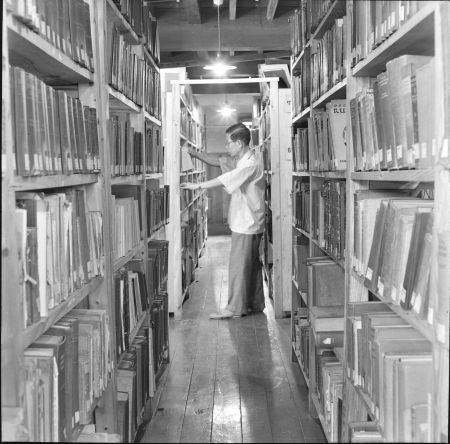

玉川大学図書館

「真理探求に絶対不可欠の最高の条件は実に書籍です。図書館は実に学校の心臓です」と創立者が掲げた『読書論』に記述されている。玉川学園創立の年に誕生した図書館は、創立者のこの思いとともに発展していった。

-

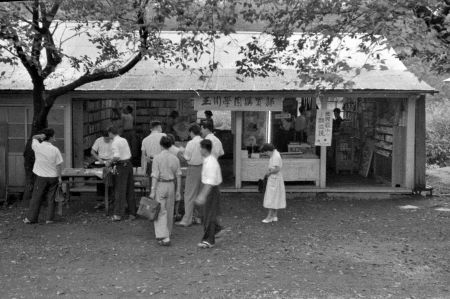

購買部の誕生

研究成果を商品という形にして社会へ還元することを目的の一つとして運営されている現在の購買部。購買部誕生の頃は周りに商店がなく、生活必需品などの販売が目的であった。

-

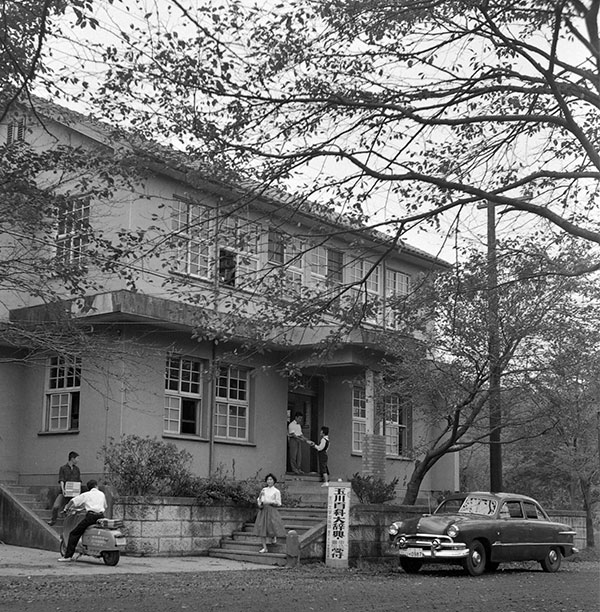

出版部の誕生

教育機関誌の出版から始まった玉川大学出版部は、日本で数少ない大学出版部の一つとして、高等教育関係の研究書や専門書などの教育関係書籍、さらには全集、百科辞典から児童書に至るまで幅広い教育書籍を刊行していることで知られている。

-

自由研究

知識に基づいた個性と自主性を育む「自由研究」

-

研究所の誕生

玉川学園が誕生した年に、新教育の研究と教育の改造を使命とする教育研究所を設立

-

教育大学(現職教員の研修制度)

現職教員の研修制度である「教育大学」の開校は、我が国の教員養成史上、全く類例のない画期的な構想であった。